横断歩道を横断する歩行者にも安全確認義務を作るべき!という意見のようですが、

まだやってるよ···例えば子供が走って出てきて車両のサイドにぶつかったとかの想像ができないんか?

あぁ、ヤメヤメ···お互いに無駄だよ

— nKa (@nkkn159382) December 23, 2024

横断歩道直前で一時停止し、きちんと安全確認してから進行したものの歩行者が車両側面に衝突したというなら、過失運転致死傷罪は成立しない可能性が高いのよね。

ただし、それが現実的に起きるかは別問題でして。

Contents

実例

業務上過失致傷(現在の過失運転致傷)の判例にこのようなものがありまして。

事故の概要から。

・クルマは青信号に従い右折し、横断歩道手前で一時停止

・小学生3名のうち、2名が歩道に引き返した。

・1名(A)はそのまま横断歩道を左→右へ横断して被告人車の前を通過した(このとき2名は声を掛けた)。

・Aは軌道敷のレール部分でしゃがんで、手にした棒でレールをつつくようなことを始めた。

・Aは被告人車からみて、右前方5.6mの位置。

・被告人はAの様子を数秒間停止後して観察し、そのまま右へ横断すると考えた。

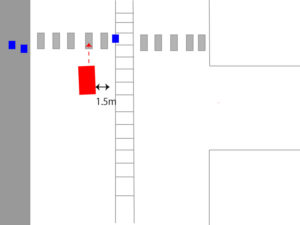

・被告人は現状、Aとの間に1.5mほどの側方間隔を置いて安全に通過できると考えた。

・被告人は時速5キロ程度でAを注視しながら進行したものの、突如Aが反転して左側歩道に戻る動きをしたため急停止したものの衝突。

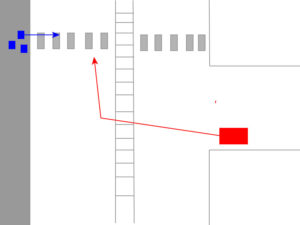

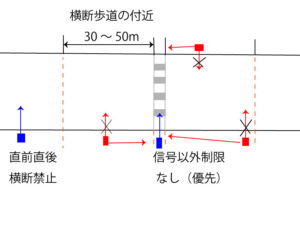

イメージはこんな感じなんじゃないかと(信号は割愛します)。

クルマが青信号に従って右折し、横断歩道の前で一時停止。

小学生のうち一名が被告人車の前を横断。

この際に、小学生は被告人をチラ見。

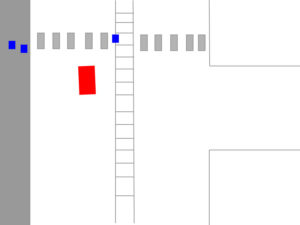

小学生は軌道敷のレール上にネズミの○骸を置く遊びを始め、被告人はしばらく観察していました。

被告人は小学生との側方間隔を1.5m空けて進行できると考え、小学生の様子を見ながら注意深く出発。

被告人は同人はそのまま右方に横断歩行していくものと考え、数秒間停止状態を続けたのち、同人の傍らを通過しても危険はないものと判断し、同人を注視しながら発進し、そろそろと約3.5m前進して車体が横断歩道上に半分位かかったときに、しゃがんでいた被害者が突如立ち上がって振り向きざま、やや斜め左後ろ方向に駆け出したので、危険を感じ急制動措置に出たが、1.85m位前進した被告人車両の右前部に被害者が衝突して転倒したものである。被告人としては、被害者が、被告人車両に事前に気付いていたのであるし、まさか、このような行動に出るであろうことは予想せず、しゃがんでいる同人の約1.5m位脇を無事通過できるものと考え、同人の動静を十分注視しながらゆっくり前進したものであって、運転者としての注意はつくしたつもりである、というのである。

東京地裁は、運転者は注意義務を果たしていたとし無罪に。

検察官が主張するような注意義務があったかどうかを検討するほかはないが、被告人は被害者の動静注視は十分につくしていたと認められるし、また、本件当時のつぎのような状況、すなわち、本件現場が自動信号機によって交通整理の行われている大きな交差点の出口付近であり、都電の軌道敷を含めて車道幅員は計20mを越える大通りであって、学童等がしばしば不規則な行動をして遊びまわるようなことが予想されるようなところ(たとえば路地等の裏通りとか、広場付近、あるいは団地内の道路等)とはまったく異る場所であること、被害者らが当時9才の小学生で、しかも下校途中であったこと(幼児ではなく、また、交通規則等の遵守を期待できる通常の通行人と目し得る者であって、一見して交通秩序や危険にまったく無関心な路上遊戯者といえるような状態にある者とは認められない)を考えると、前記弁解事実のような状況下における通常の自動車運転者に、しゃがんでいる被害者が本件においてとったような突飛な行動に出るかもしれないことまでも事前に予想すべきであるとすることは難きを強いることになるというほかはなく、これを予見すべきであるとして構成されている検察官主張の注意義務はこれを認めることはできない、といわなければならない。なお、検察官の主張する警音器の吹鳴は、本来、本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務として認めることはできない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときは、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり結果回避は結局不可能であるからである)のみならず、かりに、そうでないにしても、被告人の弁解するように、もし、被害者が被告人車両の存在に気づいていたとすれば、そのような歩行者になお義務として警告を与えるべきであるとすることはいささか酷といわなければならない。そして、被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる。

東京地裁 昭和46年2月18日

民事無過失はムリでしょうけど(民事と刑事は目的が違うので)、一時停止後に「妨げた」とする行為に過失がないと成立しませんから、こういう判断にならざるを得ない。

一方、現実にこのような事例がどんだけあるのか?という問題があって、ほとんどの場合は「安全確認不足の過失」が認められる。

次の判例は運転免許取消処分取消請求訴訟。

事案の概要はこう。

(ウ) 本件交差点から通称γ方面(原告進行方向の前方)に至る前方道路は,車道の幅員5.5mで,中央線が設けられておらず,原告進行方向の逆方向への通行が禁止されている道路であり,インターロッキングで舗装されているほか,前方道路の両側には,幅員2.7mの歩道が設けられている。また,前方道路は終日駐車禁止に指定されている。

イ 原告は,平成25年11月1日午前8時過ぎ頃,通勤のため,本件車両を運転し,後方道路を原告進行方向へ進行していたところ,前方道路の左側部分に本件駐車車両が駐車されていることを発見したことから,本件交差点の手前付近である本件停止位置において一時停止し,本件交差点及び本件横断歩道の左右方向を目視した。これにより,原告は,本件交差点の左右から本件交差点に進入しようとする車両や,本件横断歩道を通行しようとする歩行者はいないものと判断した。

原告は,本件交差点への進入を開始するに当たり,本件駐車車両の右側を通行するため,本件停止位置から本件車両のハンドルを右に切りながら発進し,本件見取図②の地点でハンドルを左に戻しつつ,本件見取図③の位置へと本件交差点を右寄りに進行した。本件交差点の通過中,原告は,主に前方の本件駐車車両の位置に注意しつつ,本件横断歩道の両側の歩道付近を見て,数名程度の歩行者はいたものの,本件横断歩道上を通行し,又は本件横断歩道上を通行しようとしている者は認識できなかったことから,本件横断歩道によって原告の進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者はいないものと判断して,本件横断歩道の手前付近で一時停止することなく,本件横断歩道に進入した。

なお,原告が本件交差点を通過中,原告と本件横断歩道及びその両端の歩道との間の見通しを妨げるものはなかった。

原告は,平成25年11月1日午前8時7分頃,本件横断歩道に進入し,本件見取図④の位置へと進行したところ,本件横断歩道の左方から右方へと前方道路を横断していた本件被害者が,本件車両の左前部バンパーから約3.0m後方の位置の左後部に接触して転倒した。

本件車両と本件被害者が接触した本件接触地点(本件見取図 の地点)は,本件横断歩道の原告進行方向左端から右方に約3.2m,本件横断歩道の原告進行方向前端から後方に約1.0mの地点であった。また,本件事故発生時の本件車両の進行速度は約10kmであった。

原告の言い分としては「きちんと安全確認していた」なんだけど、現実は「安全不確認」なのよ。

前記1(3)ア及びイの認定事実のとおり,本件被害者は,C巡査部長に対し,本件事故当時の状況について,左,右,左の順で安全を確認したものの,少し前方を兄が歩いているのが見えたため,兄に追いつこうとして,少し走ってしまった旨を供述しているほか,本件聴取書にも,知り合いの上級生がいたため,小走りで横断歩道を通行しようとした旨の記載があるところ,これらの内容に特に不合理な点や,矛盾する点は見当たらないことからすると,本件被害者は,本件横断歩道を通行する際,前方を歩行していた兄を発見したことから,少し走った状態で本件横断歩道を通行していたものと認められる。

他方で,前記1(2)ウの認定事実のとおり,本件車両と本件被害者が接触した本件接触地点は,本件横断歩道の原告進行方向左端から右方に約3.2m,本件横断歩道の原告進行方向前端から後方に約1.0mの地点であり,かつ,本件被害者が接触したのは,本件車両の左前部バンパーから約3.0m後方の左後部であるから,本件横断歩道の幅員は3.7mであることを考慮すると,本件事故は,本件車両の前端が本件横断歩道への進入を開始してから約5.7m進行した地点で発生したものといえる。さらに,本件事故当時の本件車両の走行速度は時速約10km(秒速約2.78m)であるから,本件車両が本件横断歩道への進入を開始したのは,本件事故が発生する約2秒ないし3秒前であったものと考えられる。

そして,本件被害者が小走りで本件横断歩道を通行していたこと,本件被害者の年齢,本件接触地点が本件横断歩道の原告進行方向左端から右方に3.2mの地点であったことを考慮すれば,本件被害者は,遅くとも本件車両が本件横断歩道への進入を開始した時点(本件事故の約2秒ないし3秒前の時点)においては,本件横断歩道の通行を開始していたか,本件横断歩道の左方の歩道付近において本件横断歩道の通行を開始しようとしていたものと合理的に推認することができる。

この点に関し,原告は,本件被害者と同年齢の少年の走る速度は秒速約5mであると主張し,「各年齢群における測定項目の比較」と題する書面(甲14)を提出するが,同書面は,7歳から8歳の少年の50m走における最高速度が秒速約5m前後であることを示すものにすぎず,小走りの状態であった本件被害者が本件横断歩道上において秒速約5mで走っていたものとは考え難いし,他に上記推認を覆すに足りる証拠はない。

そうすると,原告が本件横断歩道に接近した時点において,本件車両をそのまま進行させた場合,本件横断歩道において本件被害者の進行を妨げることになることは明らかであったというべきであるから,本件被害者は,本件横断歩道によって,原告の進路の前方を横断しようとする歩行者に該当していたものというべきであり,原告としては,道交法38条1項に基づき,本件横断歩道の直前において一時停止し,本件被害者の通行を妨げないようにする義務を負っていたものと解すべきである。ウ そして,前記1(2)イの認定事実のとおり,原告が本件交差点を通過中,原告と本件横断歩道及びその両端の歩道との間の見通しを妨げるものはなかったことからすると,原告としては,遅くとも本件横断歩道の直前に至った時点で本件横断歩道の左方を注視していれば,本件横断歩道の通行を開始し,又は通行しようとする本件被害者の存在を確認することが可能であり,本件車両を一時停止して本件被害者と接触することを避けることができたものといえる。

しかしながら,前記1(2)イの認定事実のとおり,原告は,本件交差点を進行中,本件横断歩道の両端の歩道付近を見たものの,本件被害者を発見することができず,本件車両を一時停止させずに本件横断歩道に進入した結果,本件被害者と接触して加療6か月を要する本件傷害を負わせるに至っているところ,原告が本件被害者を発見できなかった主な要因は,本件駐車車両を避けようとし,主に本件駐車車両及びその右側の道路上付近に注意を向けていたことから,本件横断歩道の両側の歩道付近の確認が不十分であったことによるものと考えられる(原告自身,その本人尋問におい

て,「私自身は,駐車車両がもちろんありましたから,通れる道幅が狭くなっていますから,余計にゆっくり行かないといけないということで,当然,前の方を注視して車を少しずつ進めていたわけです。」(原告本人調書7頁),「むしろ車が進んでいく進行方向を十分に注意しないと,別なところでぶつかってしまったりするわけですから,そこは注意せざるを得ないというふうに思っております。」(原告本人調書21頁)と供述していることに加え,前記1(2)オの認定事実のとおり,原告供述調書にも,本件駐車車両との間隔を気にしてしまい,前方を横断しようとしてしまった歩行者を見落としてしまった旨の記載がある。)ことからすると,原告には,本件事故について,道交法38条1項後段の義務違反があり,かつ,このことにつき不注意があったものというべきである。エ これに対し,原告は,本件停止位置及び本件交差点の通過中の各時点において,本件横断歩道を通行しようとする歩行者等の有無を確認していたとして,道交法が期待する程度に,本件横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等の有無を確認したと主張する。

しかしながら,前記1(2)イの認定事実のとおり,原告は,本件停止位置に一時停止した上,本件歩道を通行しようとする歩行者等の有無を確認したことが認められるものの,その時点で本件横断歩道を通行しようとする歩行者等がいなかったとしても,本件横断歩道への進入を開始するまでの間に他の歩行者等が現れる可能性は当然にあり得るのであるから,本件停止位置において歩行者等の有無を確認したからといって,道交法上の義務が尽くされたと評価することはできない。また,前記ウで説示したとおり,原告の本件交差点の進行中における安全確認は,本件駐車車両及びその右側の前方道路上に注意が向けられていた結果,不十分なものであったといわざるを得ないから,原告の上記主張は採用できない。東京地裁 平成27年9月29日

原告の主張としては「交差点手前で一時停止し横断歩行者を確認していた」し、

「交差点通過通過中も確認していた」というが、

駐停車車両に注意を取られた結果、横断歩行者に対する安全確認が不足して横断歩行者を見逃したに過ぎない。

なお控訴審も同様。

控訴人は,運転者が横断歩道に進入する際に左右を確認しなければならないのは,横断歩道より停止距離の分だけ手前の地点に至った時であり,控訴人が本件横断歩道の左右を確認しなければならないのは,横断歩道に接近した時であるとした上で,本件被害者は,小走りではなく駆け足をしていたから,本件車両の横断歩道接近時には,本件横断歩道の10数メートル手前におり,控訴人はその存在を把握することができなかったし,また,本件被害者が小走りをしていたにとどまるとしても,本件車両の横断歩道接近時には,本件被害者は衝突地点から約7.5m手前におり,モニュメントの陰にいた可能性が高く,いずれにしても,本件被害者は,本件横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者等には当たらなかった旨主張する。

しかし,横断歩道接近時に安全を確認すればその後は安全を確認しなくても免責されるとする根拠はなく,前記認定(前記アないしウ)のとおり,本件被害者は,小走りで本件横断歩道を通行していたものと認められ,遅くとも本件車両が本件横断歩道への進入を開始した時点においては,本件横断歩道の通行を開始していたか,本件横断歩道の左方の歩道付近において本件横断歩道の通行を開始しようとしていたものと推認され,控訴人としては,遅くとも本件横断歩道の直前に至った時点で本件横断歩道の左方を注視していれば,本件被害者の存在を確認することが可能であり,本件車両を一時停止して本件被害者と接触することを避けることができたものであるから,控訴人の上記主張は,採用することができない。東京高裁 平成28年2月17日

「X」での主張内容は、イメージ的には後者の判例ではなく前者の判例に近いイメージと思われますが、現実的に多く見られるのは後者の事例。

横断歩道で一時停止し、しっかり安全確認した上で慎重に出発したなら刑事過失は認められないと考えられますが、現実にそのような事例がどんだけ起きるかはビミョーなのよね…

むしろ後者のような実例の方が多いでしょう。

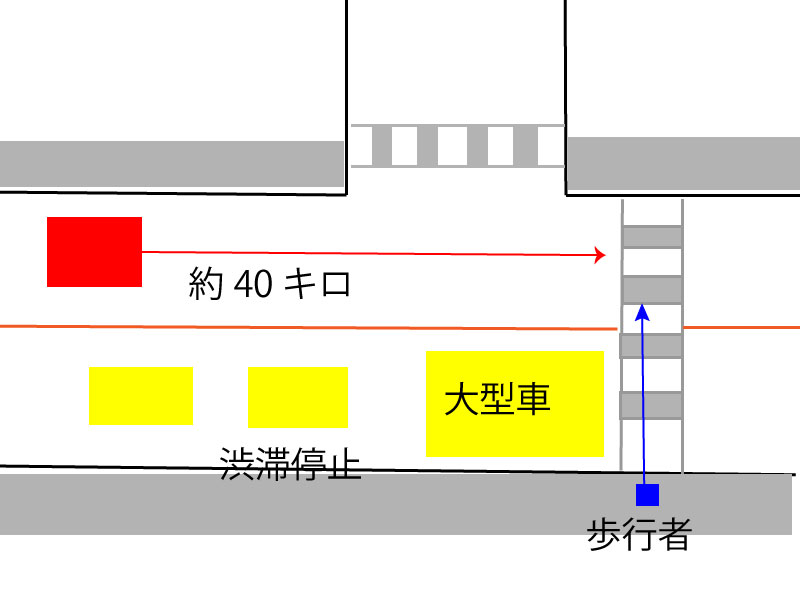

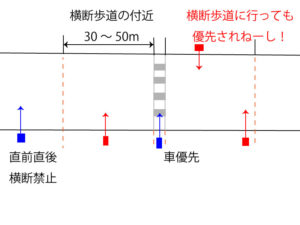

さらにいうと、こういう事態もありうる。

横断歩行者のために一時停止した後に、

歩行者が通過したので車両が出発したところ、死角から横断歩行者が現れた。

そのまま進行したら衝突するので「通行を妨げない」ためには横断歩道上で一時停止することになる。

これを看過して進行を継続して事故を起こすのはご法度ですが、おそらく冒頭の件が言ってるのは車両が横断歩道を通過し終わるようなときに横断歩行者が現れたようなケースだと思う(車両の側面に衝突)。

それは歩行者も注意すると思うし、明文化されてない歩行者の注意義務ってせいぜいその程度の「簡単に避けられる事故」に対するものじゃないかな。

それは明文化されてないけど注意義務としてあるので、わざわざ条文に書くまでもない。

第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。

平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6

民事でも横断歩行者の過失を認めた事例はいくつもあるけど、「歩行者のわずかな注意で事故を回避できた事例」でしか認めてない。

歩行者に求められる注意義務なんてせいぜいその程度で、車両側に高度な注意義務がある以上、「車両側の努力では何ともならないレベル」を補完する程度なんじゃないかな。

なお、上で挙げた東京地裁の事例については「窓を開けて小学生に声をかけていれば防げた」と思う。

刑事無罪になったとしても民事無過失はムリだし、むしろ検察官は「窓を開けて声をかけて安全確認すべき注意義務違反」を問うべきだったのかもしれません。

そもそも歩行者に安全確認義務を課してない理由

昭和35年以前の道路交通取締法時代は、歩行者にも確認義務を課してました。

道路交通取締法

1 交通整理の行われている交さ点で左折し、又は右折しようとする車馬又は軌道車は、横断歩道において信号に従つて車馬又は軌道車の進路を通行している歩行者の通行を妨げてはならない。

2 車馬又は軌道車は、交通整理の行われていない交さ点においては、横断歩道を通行する歩行者の安全を確認してから、徐行して進まなければならない。この場合においては、歩行者は、当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない。

なぜこれを削除したかというと、乱横断対策なのよ。

横断歩道についても歩行者に安全確認義務を課した場合、歩行者からすると横断歩道外を横断するのと変わらない注意義務があることになり、わざわざ横断歩道に行く意味を失う。

その結果、横断歩道外横断が増えるだけでして。

第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961

付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使えと規定したのに、優先権がないならわざわざ横断歩道に行く人はいないでしょ。

歩行者が横断する位置を決め、車両が停止する位置を決めることにより「安全と円滑」を図る政策なのが「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って横断する義務」と「横断歩道を横断する歩行者を優先する義務」。

歩行者に横断歩道を使ってもらうために「優先権」を与えて「集客」したのが元々の考え方です。

スーパーが値引きして集客するのと発想は同じで、特典を増やして横断歩道利用者を増やしていく政策に過ぎない。

ただまあ、違反と過失は別問題なので歩行者に不注意があれば横断歩道事故でも民事の過失相殺の対象になりますが、冒頭の件についてはきちんとやることをやっていたなら無罪。

しかしほとんどの場合、やるべきことをしてないから事故る。

ところで以前、一時停止後に歩行者が譲った場合云々が話題になりましたが、

ビックリしたのは、福岡高裁 昭和52年9月14日判決を引用する人がいたこと。

この判例は38条1項後段の一時停止違反に問われたモノですが、一時停止義務と通行妨害禁止義務は別に定めてあり要件が違う。

「一時停止せず一時停止違反に問われた判例」と「一時停止後に通行妨害禁止義務違反があったか?」は全く違う話になりますが、これがわからないとなるとよほど理解力がないのかと。

なお、ほとんどの判例は「一時停止義務違反」について問われていて、「一時停止後に通行妨害禁止義務違反があったか?」の判例はかなり少ない。

事例の大小を考えると、結局はやるべきことをやるしかないし、やることをやっていておかしな事故が起きた場合には事案ごとに過失の有無が判断されるだけなのよね。

通行妨害した結果が過失なのではなくて、通行妨害に至った過程に過失があるかの話になりますが…

むしろ、明文化することは昭和35年以前の旧法と変わらなくなり、横断歩道外横断を増やしてしまうリスクがある。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント