こちらの件。

時速118キロで直進してきた白バイと衝突した右折車ドライバーが有罪(過失運転致死罪)になった件についてある種の忖度ではないか?という意見がわりと多い気がしますが、

かなり酷似した事例(直進車が時速110キロ)でも同じく信頼の原則を適用せず有罪にした判例はあるわけで(福岡高裁 令和3年4月14日判決)、具体的中身を見ないまま時速118キロ「のみ」で論ずるのはムリがある。

ところでこちらに質問を頂きました。

⑴ 道路交通法37条は、車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない旨規定しており、右折車両の運転者は、対向直進車両の速度及び同車との距離を判断した上、自車が対向直進車両の進路上を通過し終えるのに要する時間を考慮して、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。

⑵ 本件においては、被告人は、本件右折を開始するに当たり、前方左右を注視し、対向直進車両(被害車両)の有無を確認した上、同車の速度及び同車との距離を判断し、同車の接近前に自車が安全に右折を完了し得るかを確認する義務があったといえる。そして、本件交差点付近の本件道路は、ある程度の幅員があり、交差道路に優先し、信号機もなく、直線が続く平坦な道路であること、周囲を緑地帯に囲まれ、本件事故当時の交通量も少なかったこと、被告人車両の対向車線は、本件交差点に向けて若干の下り勾配となっており、被告人車両及び対向直進車両との間に見通しを妨げるものもなかったことなどからすれば、対向直進車両が最高速度である時速60キロメートルを基準として、時速20キロメートルをある程度超過する速度で、本件道路を進行してくることも十分予測し得るというべきであるから、上記の確認に当たっては、そのような事情をも考慮することが求められるというべきである。

札幌地裁 令和6年8月29日

信頼の原則でいう「+20キロ」

信頼の原則によると「特別な事情がない限り、他者が交通法規に従って通行してくることを信頼してよく、交通法規を無視した車両を予見する注意義務はない」になりますが、現に20キロ程度の速度超過はしばしば見かける光景。

「+20キロ程度を予見する注意義務」の根拠はいくつかありますが、一例としては下記最高裁決定。

なお、原判決が認定したところによると、被告人は、午後11時55分ころ、普通乗用自動車を運転し、原判示交差点を東から北へ右折しようとして青信号に従つて同交差点に進入し、同交差点で一時停止し、直進車の通行が途切れたとき西方を見たところ、被告人車より約53メートル西方に、青信号に従い同交差点に向つて進行中の対向車を認めたが、同車の通過に先だつて右折することができるものと判断し、低速度で発進進行したところ、右直進対向車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10ないし20キロメートル超過する時速50ないし60キロメートルの速度で進行してきたため、被告人車と直進対向車が衝突し、被告人車の乗客に原判示傷害を負わせたというのであり、右のような原判示の事実関係のもとでは、被告人には直進対向車が指定最高速度を時速10ないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務があるとした原判断は、相当である。

最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月7日

右直関係において右折車は、対向直進車が「制限速度+20キロ程度」であることを予測して右折を開始するかを決める注意義務がある。

これが「+20キロ」の根拠。

ではなぜ、時速118キロ(58キロ超過)に注意義務違反を認定したか?

札幌地裁判決は対向直進車が時速118キロ(58キロ超過)なので、最高裁決定がいう「直進対向車が指定最高速度を時速10ないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義務がある」の範囲から外れているように思える。

ここがポイントなのですが、そもそもの話。

札幌地裁は「時速118キロは予見可能」とは判断してなくて、「+20キロ(80キロ)程度に対する注意を払って右折したか?」を問題にしている。

ドラレコから認定された事実はこちら(事実関係に争いはない)。

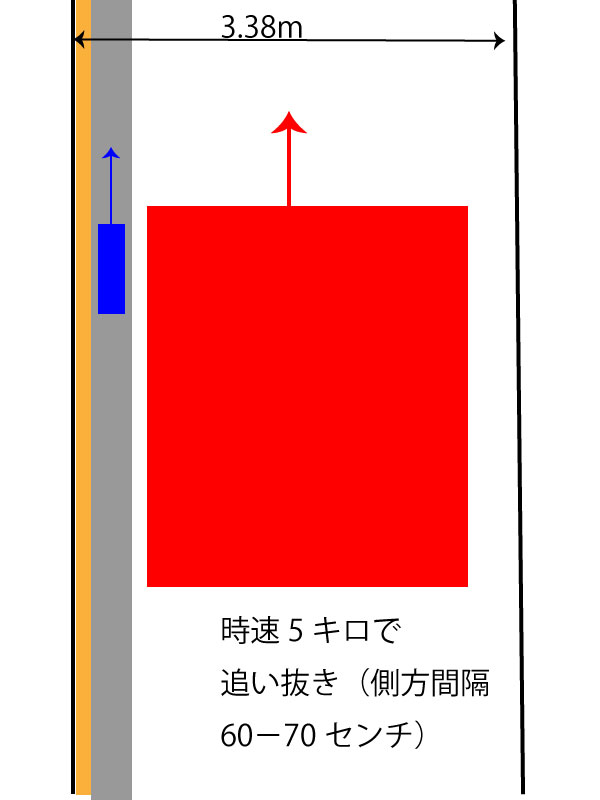

◯被告人が対向車を確認したとされる地点での位置関係(右折開始6秒前)

◯被告人が右折開始した時点での位置関係

被告人車は大型車なので、右折完了に時間がかかる。

裁判所が問題にしたのは、右折開始する直前に対向車を確認していたら「+20キロ程度」の対向直進車との事故を避け得たか?であって、「118キロは予見可能か?」は論点ではないのよね。

本件右折開始時点において、被告人車両と被害車両との距離は約79メートルであり、これは、被害車両が、本件道路の最高速度を時速20キロメートル超過する時速80キロメートル(秒速約22.22メートル)で進行してきた場合には約3.56秒で、本件道路の最高速度を時速25キロメートル超過する時速85キロメートル(秒速約23.61メートル)で進行してきた場合には約3.35秒で、同時点における被告人車両の位置に到達する距離であった。

次に、被告人車両が本件右折の完了に要する時間等を検討すると、被告人車両の車体は長く、右折完了に相応の時間を要し(被告人も、このことを当然認識していたものと考えられる。)、具体的には、前記第2の5⑴のとおり、被告人車両が本件右折を開始した地点から右折完了地点までの距離は約27.4メートルであるから、被告人車両が本件右折の開始から完了に要するまでの時間は、本件右折開始後から衝突時までの平均速度の秒速約7.74メートル(前記第2の4⑵イ)で進行した場合で約3.54秒、被告人に有利に考慮して、本件右折開始前1秒間の平均速度である秒速約9.4メートル(前記第2の4⑵ア)で進行した場合であっても、約2.91秒を要する。前者の場合であれば、時速80ないし85キロメートルで進行してくる大型自動二輪車である被害車両に急な制動や進路変更を余儀なくさせるだけでなく、被告人車両と被害車両が衝突してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故が発生する可能性が相当高いことは明らかである。後者の場合であっても、被告人車両が本件右折を開始した時点で、被害車両は衝突時の同車の位置から少なくとも約67.4メートル手前(前記第2の4⑴)の地点を走行していたことからすれば、被害車両は、最高速度を時速23.38キロメートル超過する時速83.38キロメートル(67.4÷2.91×3.6≒83.38)以上の速度で進行していれば、被告人車両が本件右折を完了するまでに、被告人車両右折完了地点付近の上記位置に到達することになり、やはり、同様の結果が発生する可能性が高いと認められる。⑷ 以上によれば、被告人は、本件右折開始時に、対向直進車両の有無及び同車と自車との距離等を確認していれば、被害車両の存在を確認し、同車が通常予測し得る速度で進行してきた場合に、その接近前に自車が右折を完了することができず、自車と被害車両が衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させることを十分予見することが可能であったし、予見する義務があったといえる。

札幌地裁 令和6年8月29日

ここでいう「通常予測し得る速度で進行してきた場合」というのは、「制限速度+20キロ程度」のこと。

なので札幌地裁は白バイが80~85キロだったと仮定した場合に、被告人が注意を払っていたか?を問題にしている。

右折時には徐行義務がありますが(道路交通法34条2項)、被告人に有利に解してドラレコから計算された右折速度のうち、最も速い速度(つまり右折完了までの時間が短い速度)をベースに予見可能性を検討している。

| 被告人の状況 | 速度 |

| 右折1秒前の被告人の平均速度 | 時速33.84キロ |

| 右折開始から衝突までの平均速度 | 時速27.86キロ |

| 右折開始後0.54~0.63秒頃の速度 | 時速28~33キロ |

被告人に有利に解した時速33.84キロ(秒速約9.4メートル)を前提にすると、被告人車が右折を完了する時間は約2.91秒。

右折開始時の両者の距離は約79mですが、

白バイが時速80キロだったとしたら、衝突地点まで約3.56秒、時速85キロだったとしたら約3.35秒で到達する。

被告人に有利に解した「右折完了時間約2.91秒」と比較すると、道路交通法37条は「接触するな」ではなく「進行妨害するな」だから、進行妨害する関係にあったことは明らかとしかいえず(しかも事故発生リスクが極めて高い)、結局は「+20キロ程度に対する注意を払っていなかった」ことになる。

この事故では被告人車は逆走小回り右折をしてますが、

これ自体は道路交通法違反ですが、仮に対向車を確認確認していたら事故は起きないのだから右折方法違反は直接的な過失にはならない。

しかし裁判所は以下の判断をしている。

2 結果回避可能性について

⑴ 前記のとおり、右折車両の運転者は、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。この点、本件公訴事実は、判示と同旨の注意義務を掲げるものであるが、検察官は、同注意義務につき、対向直進車両の動静に留意し、その安全を確認しながら進行すべき注意義務も含む趣旨であり(仮に被告人が公判において供述するように右折に際して被害車両の存在に気付いていたとしても、同注意義務に違反している。)、また、①結果回避措置を本件交差点の中心の直近の内側を通ることに限定する趣旨ではなく、②前方を注視し、適切な走行を行うことにより、被害車両との衝突を回避すべきことも包含しており、例えば、そもそも右折を差し控えるなどの回避措置も当然含む趣旨であると釈明している。⑵ そして、被告人は、本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であったということができるから、結果回避可能性(結果回避義務違反)も認められる。

札幌地裁 令和6年8月29日

本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であった

被告人車の最小回転半径は「10m」と認定されてますが、被告人車が道路交通法に則り右折するならば、実際に右折した地点からさらに18.3m前方から右折することになる。

⑵ 道路交通法に則した右折による場合

被告人車両が、道路交通法34条2項に定めるとおり、本件交差点の中心の直近の内側を右折するには、同車の最小回転半径が10メートルであることからすれば、本件右折を開始した地点から約18.3メートル前方へ直進した地点(本件交差点の中心の手前約7.07メートル(10÷2×√2≒7.07))から右折を開始し、その地点から約23.8メートル進行する必要がある(甲39)。

被告人が実際に右折開始した際の両者の距離は79mですが

被告人が34条2項に則り右折したならば、被告人に有利に解して時速33.84キロ(秒速約9.4メートル)で計算すると、18.3m前方に進行するのに要する時間は約1.94秒。

白バイが時速80キロだったとしたら1.94秒で進む距離は約43mになるわけで、被告人が正規の右折方法をとっていたなら、右折直前の両者の距離はこうなる。

79-18.3-43=17.7m(白バイが時速80キロだと仮定した場合)

要は被告人が正規の右折方法をとるためさらに前進し対向車を確認していたら、右折を控える距離感だったことは明白。

なのでこうなる。

本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であった

なお、「時速118キロを前提に」正規の右折方法を取っていたら「たまたま避け得た」という論法は過失の捉え方としてはダメで、あくまでも予見可能な範囲に注意を払っていたか?が論点。

被告人は白バイが118キロで進行していたことを認識してないのだから、それを前提に「たまたま避け得た」というのは単なる偶然の話であって過失責任とは無関係。

予見可能な範囲はあくまで「+20キロ程度」にしたのだから、その範囲で検討しないといけない。

なので正規の右折方法を取っていたら「より対向車確認が容易(=回避しやすい)」という結論になる。

対向車確認しないと事故は確実に防げないのだから、当たり前。

ちなみにこの裁判では被告人が公判で行った供述が事故直後と比べ変遷しており、公判供述は採用されていない。

ただし仮に採用されたとしてもあまり意味がなくて、

同供述を前提としたとしても、被告人は、影のようなものが見えたにすぎず、それが車両であるかの判別や速度の確認すらも十分できていない状況であった。加えて、仮に、被告人が前記こ線橋の頂上付近にいた被害車両を見たことがあったとしても、それは、被告人車両が本件右折を開始するまで約6秒も前のことであったと考えられ(8.5-2.5=6。前記第2の4⑴参照)、被告人は、その後衝突まで意識的に被害車両を確認したこともなかったというのであるから、被告人は本件右折に当たって対向直進車両の動静を確認したとはいい難く、注意義務を果たしたとはいえない。

供述を前提にしても注意義務違反が認定されている。

福岡高裁判決との関係性

今回の事案と酷似した事例して福岡高裁 令和3年4月14日判決があると書きましたが、この事故は対向直進車が時速110キロ。

ただし右折開始した時点での両者の距離は50mなので、信頼の原則でいう「+20キロ」(この場合は時速70キロ)に対する注意すら払っていなかったことを指摘している。

信頼の原則は「対向車が通常想定される速度で進行していれば安全に右折することが可能だった場合に限られる」とし、通常想定すべき注意すら払わず右折したことから有罪にしてますが、ここでいう「通常想定される速度」とは「+20キロ程度」の話で、時速110キロを予見しろという意味ではない。

わりと不思議なのは、報道だと両者の距離などを解説しないまま報道するから、「時速118キロは予見可能」と裁判所が認定したかのような誤解を生む点。

「道路交通法34条2項に従って右折していたら無罪の可能性もあった」みたいなとんちんかんな解説も見かけましたが、34条2項に従って右折しようとして交差点中央付近まで進んでいたなら、その位置で対向車を確認すれば容易に「右折を控えた」という意味なのであって(もちろん白バイの速度が80キロ程度と想定した前提で)、

しかも右方道路から右折しようとしていた車両の位置からも、正規の右折方法を取れば右折できる状況とは言い難い(被告人車は大型車なので、右方道路から右折する車両を先に右折させないと正規の右折方法は困難)。

なので正規の右折方法を取れば事故回避が容易だったことになりますが(時速80キロベースなら至近距離、時速118キロベースならほとんど通過)、「道路交通法34条2項に従って右折していたら無罪の可能性もあった」は全く意味を理解できなかった解説なのよね。

34条2項に従っていてもノールック右折して事故を起こしたなら有罪になるのは明らかな事案で、しかも予見可能な範囲は「80~85キロ」を前提にしているのだから、34条2項に従っていたら「たまたま結果的に事故が起きなかった」という話でもない。

白バイだからという理由で忖度した判決とは思えないですが、弁護人は信頼の原則をプッシュしている様子なので、判例違反を理由に上告するのでしょうか?

仮に上で挙げた最高裁決定を理由に判例違反を主張しても「事案を異にし適切ではない」になる。

とりあえず判決文から読み取れるところと他の判例との関係を書きましたが、なぜ報道は両者の距離など具体的なところを報じないのか疑問。

YouTuberの解説をみても判決文を全く理解できなかったかのような解説になってましたが、過失運転致死罪でいう「過失」と「道路交通法違反」の違いを理解してないと厳しい。

そこを見誤ると判決の意味を混同する。

なぜ報道やYouTuberは、ドラレコから裁判所が認定した距離を説明しないのだろう?

むしろそっちが「忖度」なんじゃないかとすら思える。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント