過失と道路交通法違反は別、という概念がわからないという声があっていくつか実例を挙げてきましたが、

そもそも理解しないと混同するポイント。

②過失運転致死傷罪の成立要件に「道路交通法違反」は関係しない。

③過失運転致死傷罪は「どっちが悪いか?」は関係がない。

④過失運転致死傷罪の成否と行政処分や民事過失割合は関係がない。

勘違いしやすいのは、過失運転致死傷罪を「どっちが悪いか?」を決める裁判と勘違いしていたり、道路交通法違反があれば必ず有罪になると思っている人が多いこと。

実例を挙げてみます。

徐行義務違反と回避可能か?

事案は最高裁判所第二小法廷 平成15年1月24日。

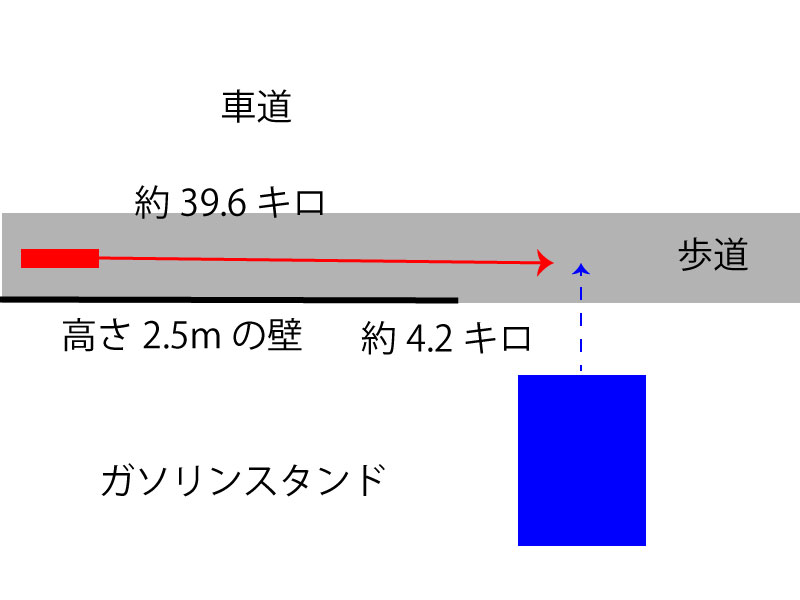

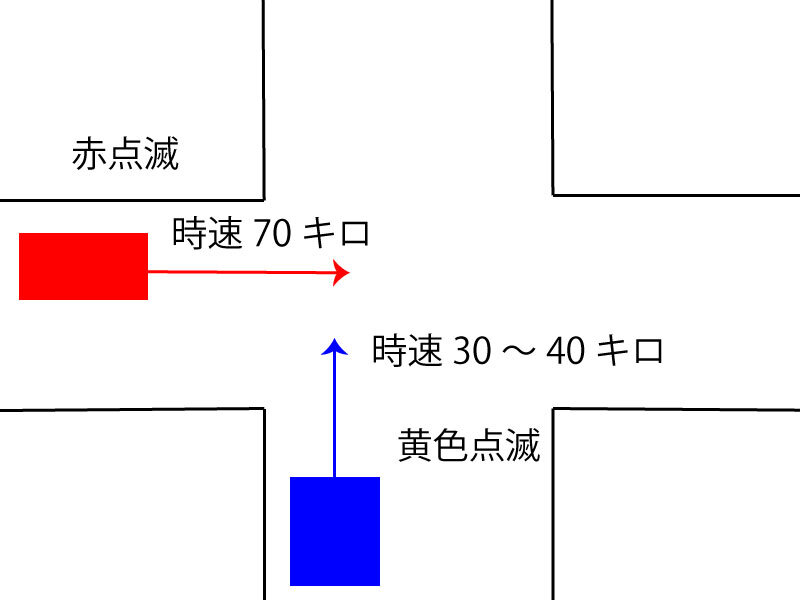

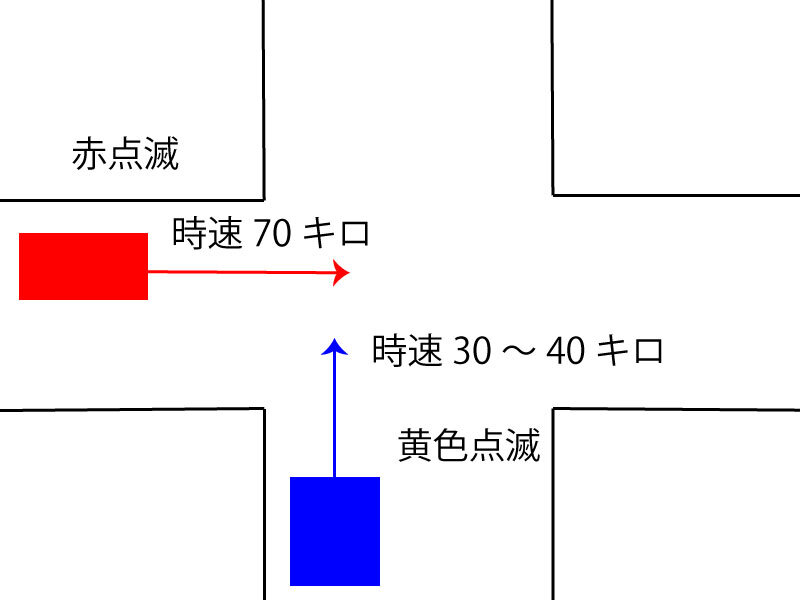

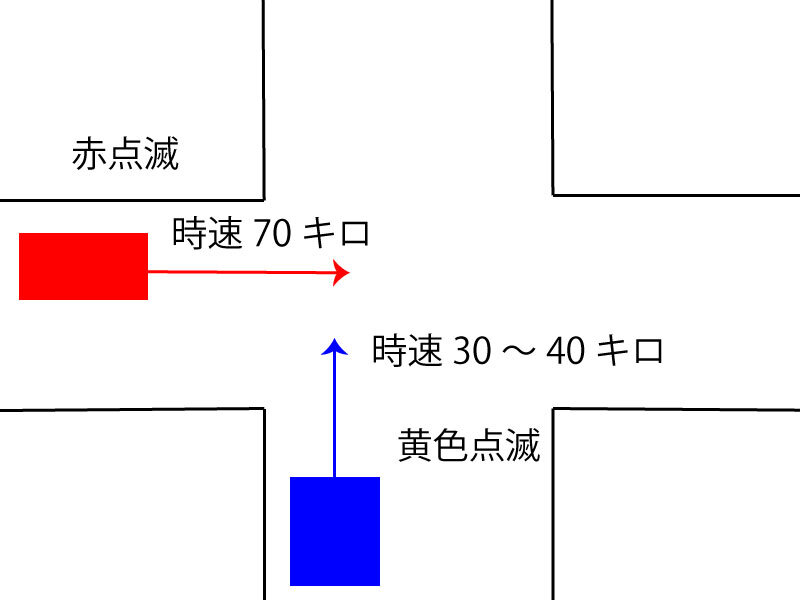

赤車両は指定最高速度が30キロの道路において、赤点滅(一時停止)を無視し、時速70キロで交差点に進入。

なお赤車両は酒気帯び運転&足元に落とした携帯電話を拾うために前方をみないまま進入。

青車両は「左右の見通しがきかない交差点」なので徐行義務(42条1号)があるところ、徐行せずに時速30キロで交差点に進入。

青車両の同乗者が死亡、負傷した事件です。

赤車両に業務上過失致死傷罪(現在の過失運転致死傷罪)が成立するのは当たり前ですが、この裁判は青車両の運転者に業務上過失致死傷罪が成立するかが争われている。

「どっちが悪いか?」でいえば一時停止無視&異常な高速度&前方不注視&酒気帯び運転の赤車両なのは言うまでもない。

しかし過失運転致死傷罪は「どっちが悪いか?」なんて概念がなく、予見可能で回避可能なものを回避しなければ有罪。

一審と二審は青車両が徐行義務を履行していれば事故の回避が可能だったとしてますが、最高裁は破棄無罪。

検察官が主張した公訴事実はこちら。

被告人は,平成11年8月28日午前零時30分ころ,業務としてタクシーである普通乗用自動車を運転し,広島市a区bc丁目d番e号先の交通整理の行われていない交差点をfg丁目方面からbh丁目方面に向かい直進するに当たり,同交差点は左右の見通しが利かない交差点であったことから,その手前において減速して徐行し,左右道路の交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然時速約30ないし40キロメートルの速度で同交差点に進入した過失により,折から,左方道路より進行してきたA運転の普通乗用自動車の前部に自車左後側部を衝突させて自車を同交差点前方右角にあるブロック塀に衝突させた上,自車後部座席に同乗のB(当時44歳)を車外に放出させ,さらに自車助手席に同乗のC(当時39歳)に対し,加療約60日間を要する頭蓋骨骨折,脳挫傷等の傷害を負わせ,Bをして,同日午前1時24分ころ,同区ij丁目h番k号県立D病院において,前記放出に基づく両側血気胸,脳挫傷により死亡するに至らせたものである。

「左右の見通しが利かない交差点であったことから,その手前において減速して徐行し,左右道路の交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然時速約30ないし40キロメートルの速度で同交差点に進入した過失」により同乗者を死傷させたとして起訴している。

最高裁の判断はこちら。

また,1,2審判決の認定によれば,次の事情が認められる。すなわち,本件事故現場は,被告人運転の車両(以下「被告人車」という。)が進行する幅員約8.7メートルの車道とA運転の車両(以下「A車」という。)が進行する幅員約7.3メートルの車道が交差する交差点であり,各進路には,それぞれ対面信号機が設置されているものの,本件事故当時は,被告人車の対面信号機は,他の交通に注意して進行することができることを意味する黄色灯火の点滅を表示し,A車の対面信号機は,一時停止しなければならないことを意味する赤色灯火の点滅を表示していた。そして,いずれの道路にも,道路標識等による優先道路の指定はなく,それぞれの道路の指定最高速度は時速30キロメートルであり,被告人車の進行方向から見て,左右の交差道路の見通しは困難であった。

このような状況の下で,左右の見通しが利かない交差点に進入するに当たり,何ら徐行することなく,時速約30ないし40キロメートルの速度で進行を続けた被告人の行為は,道路交通法42条1号所定の徐行義務を怠ったものといわざるを得ず,また,業務上過失致死傷罪の観点からも危険な走行であったとみられるのであって,取り分けタクシーの運転手として乗客の安全を確保すべき立場にある被告人が,上記のような態様で走行した点は,それ自体,非難に値するといわなければならない。

しかしながら,他方,本件は,被告人車の左後側部にA車の前部が突っ込む形で衝突した事故であり,本件事故の発生については,A車の特異な走行状況に留意する必要がある。すなわち,1,2審判決の認定及び記録によると,Aは,酒気を帯び,指定最高速度である時速30キロメートルを大幅に超える時速約70キロメートルで,足元に落とした携帯電話を拾うため前方を注視せずに走行し,対面信号機が赤色灯火の点滅を表示しているにもかかわらず,そのまま交差点に進入してきたことが認められるのである。このようなA車の走行状況にかんがみると,被告人において,本件事故を回避することが可能であったか否かについては,慎重な検討が必要である。

この点につき,1,2審判決は,仮に被告人車が本件交差点手前で時速10ないし15キロメートルに減速徐行して交差道路の安全を確認していれば,A車を直接確認することができ,制動の措置を講じてA車との衝突を回避することが可能であったと認定している。上記認定は,司法警察員作成の実況見分調書(第1審検第24号証)に依拠したものである。同実況見分調書は,被告人におけるA車の認識可能性及び事故回避可能性を明らかにするため本件事故現場で実施された実験結果を記録したものであるが,これによれば,①被告人車が時速20キロメートルで走行していた場合については,衝突地点から被告人車が停止するのに必要な距離に相当する6.42メートル手前の地点においては,衝突地点から28.50メートルの地点にいるはずのA車を直接視認することはできなかったこと,②被告人車が時速10キロメートルで走行していた場合については,同じく2.65メートル手前の地点において,衝突地点から22.30メートルの地点にいるはずのA車を直接視認することが可能であったこと,③被告人車が時速15キロメートルで走行していた場合については,同じく4.40メートル手前の地点において,衝突地点から26.24メートルの地点にいるはずのA車を直接視認することが可能であったこと等が示されている。しかし,対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際,交差道路から,一時停止も徐行もせず,時速約70キロメートルという高速で進入してくる車両があり得るとは,通常想定し難いものというべきである。しかも,当時は夜間であったから,たとえ相手方車両を視認したとしても,その速度を一瞬のうちに把握するのは困難であったと考えられる。こうした諸点にかんがみると,被告人車がA車を視認可能な地点に達したとしても,被告人において,現実にA車の存在を確認した上,衝突の危険を察知するまでには,若干の時間を要すると考えられるのであって,急制動の措置を講ずるのが遅れる可能性があることは,否定し難い。

そうすると,上記②あるいは③の場合のように,被告人が時速10ないし15キロメートルに減速して交差点内に進入していたとしても,上記の急制動の措置を講ずるまでの時間を考えると,被告人車が衝突地点の手前で停止することができ,衝突を回避することができたものと断定することは,困難であるといわざるを得ない。

そして,他に特段の証拠がない本件においては,被告人車が本件交差点手前で時速10ないし15キロメートルに減速して交差道路の安全を確認していれば,A車との衝突を回避することが可能であったという事実については,合理的な疑いを容れる余地があるというべきである。

以上のとおり,本件においては,公訴事実の証明が十分でないといわざるを得ず,業務上過失致死傷罪の成立を認めて被告人を罰金40万円に処した第1審判決及びこれを維持した原判決は,事実を誤認して法令の解釈適用を誤ったものとして,いずれも破棄を免れない。

最高裁判所第二小法廷 平成15年1月24日

過失運転致死傷罪は予見可能で回避可能じゃないと成立しない。

最高裁は被告人の運転が徐行義務違反(道路交通法違反)だとして非難している一方、予見可能性については「困難」とし、徐行していても回避できたかについて合理的な疑いがあるとする。

刑事は「疑わしきは被告人の利益に」なので、回避可能性に疑問が残る以上「過失運転致死傷罪は」無罪になる。

仮にですよ。

これを業務上過失致死傷罪の成立は困難と考えて道路交通法違反(徐行義務違反)として起訴したなら、確実に有罪になる。

事故なので反則金の適用がなく道路交通法違反として起訴することも不可能ではないけど、より罪が重い業務上過失致死傷罪として起訴した以上は道路交通法違反に問えない(業務上過失致死傷罪に吸収される)。

道路交通法違反があることと過失は別問題となりますが、行政処分や民事過失割合はまた別問題でして、あくまでも「刑事責任上」の話でしかない。

行政処分と民事過失割合を考えると

赤車両が有罪&免許取消になるのは言うまでもないけど、青車両についてどうなるか?

徐行義務違反なのは明らかなので「2点」がつき、「専ら運転者の不注意以外」の死亡事故なので付加点数は13点。

刑事裁判の確定判決が出る以前に行政処分は行われるし、行政処分は刑事と違い「疑わしきは被告人の利益に」というわけでもない。

刑事裁判では徐行義務違反と交通事故の発生に因果関係がない(回避可能か疑わしい)としてますが、行政処分も「よって」なので徐行義務違反と事故発生に因果関係が必要になる。

(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。

けど行政処分は事故発生の1ヶ月後には下されるわけで、刑事の最高裁判決が出るよりはるか前に確定する。

なのでこの事案については、青車両運転者は一年間の免許取消処分だったんじゃないかと思われますが、刑事最高裁判決が出たときには既に欠格期間も終了しているのよね。

なお「行政処分は第一当事者のみ」みたいなデマを流す人もいるけど、そのようなことはありません。

この事案について第一当事者がどちらなのかは言うまでもない。

もしも青車両が徐行義務を果たして最徐行していたならどうなっていたでしょうか?

事故を回避できた可能性があるのはもちろんのこと、仮に事故が発生しても徐行義務を果たしていたのだから「徐行義務違反の2点」はつかない。

ましてや最徐行して警戒していたのに安全運転義務違反が成立するとも言えないので、仮に徐行義務を果たしていたなら行政処分は何もなかった可能性が高まるわけ。

さらに民事過失割合。

刑事過失は否定されたけど民事には「疑わしきは被告の利益に」なんて概念もない。

仮に徐行していたならこのような「相手方の異常な高速度」だと青車両が民事無過失になる可能性もあるわけで、刑事無罪だったから良かったね!とは言えないのよね。

おそらく勘違いするポイントは

過失と道路交通法違反の違いがわからないという話ですが、勘違いしやすいのはここ。

②過失運転致死傷罪の成立要件に「道路交通法違反」は関係しない。

③過失運転致死傷罪は「どっちが悪いか?」は関係がない。

④過失運転致死傷罪の成否と行政処分や民事過失割合は関係がない。

要はこの最高裁判決、刑事無罪になるのはわかりますがそれは過失運転致死傷罪のみの話でしかなくて、道路交通法違反自体は成立する。

たまたま相手方が異常な高速度だったから回避可能性に疑いが生じて無罪になったけど、よくよく考えれば「左右の見通しがきかない交差点」なんだから、相手方が異常な高速度だったというのは単なる結果論なのよね。

もし最徐行していたなら事故を回避できた可能性もあれば、最徐行していて事故になったなら刑事不起訴、行政処分なし、民事無過失すら考えられる。

そうすると結局、やることをやっていたらこんな大事にはならなかったとも言えますが、刑事・行政・民事は別の概念だということと、刑事でも「過失運転致死傷罪の成立」と「道路交通法違反の成立」は別なのよね。

しかも過失運転致死傷罪は「どっちが悪いか?」ではないのに、どっちが悪いか?を決める裁判と勘違いしていたら意味不明になる。

これらの区別がつかない状態であれこれ考えれば意味不明になるのは当たり前なのかと。

他人の違反や過失は、自分の違反や過失を打ち消すわけでもないけど、世間は「どっちが悪いか?」にこだわり過ぎて本質を見失っている気がします。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント