近年、ロードバイクの様々なことについて数値化したデータが出回るようになりました。

空力だったり、剛性だったり、タイヤの転がり抵抗だったり。

【〇×より空力が何%いいです!】とか【前作よりもBB周りの剛性が上がりました】とか、【〇×タイヤよりも何%転がり抵抗がいい!】とか。

こういった数字って、ある意味では説得力を持たせる材料になります。

その一方、数字だけ追いかけると【木を見て森を見ず】になると思っていまして。

例えば・・・

例えばですが、某社のカーボンクリンチャーホイールは、ROVALやボーラよりも空力がいいというデータを載せています。

これだけを見ると、あたかもその某社のホイールが優れているのかなと思いますよね。

でもホイールの性能って、空力だけじゃないですよね。

剛性も大切ですし、重量も大切です。

空力だけで走るわけでもありません。

例えばですが、マヴィックのハブはカンパニョーロのハブよりも回転が悪いと言われます。

これについては正直その通りです。

カンパニョーロのハブはカップ&コーンになっていますが、マヴィックはシールドベアリングです。

しかもフリーボディのシール性が高く、フリーボディと黒いゴムシールが強く接触しているため、回転は悪いです。

マヴィックハブは回転性能よりも防水防塵性を重視しているため、こういう構造になっています。

でもこれだけを持って、【マヴィックはカンパニョーロよりも遅い】とは言えませんよね。

ハブは一部分の性能ですが、ホイールの性能ってそこだけでもありません。

ある一部分の性能だけを数字化して、あたかも速そうに感じさせるのはメーカーの常套手段ですが、ユーザー側は数字というのはあくまでも数字に過ぎず、性能のすべてを表現しているわけではないことを知るべきです。

タイヤの転がり抵抗

Bicycle Rolling Resistanceという海外のサイトがありますが、ここでは様々なタイヤの転がり抵抗を数値化しています。

耐パンク性能も数字化していますね。

転がり抵抗ですが、確かに重要な数字です。

でもタイヤの性能ってそこだけではありませんよね。

振動吸収性もタイヤの性能の一部ですし、グリップ力もタイヤの性能の一部。

耐摩耗性もタイヤの性能の一部ですし、転がり抵抗もその中の一部にしかすぎません。

そのサイトでは、コンチネンタルのグランプリ4000S2とヴィットリアのオープンコルサCX3(今は廃盤)の転がり抵抗を調べた場合、グランプリ4000S2のほうが転がりがいいことになっています。

どっちも使ったことがある身としては確かにその通りな気がします。

でも私が好きで使っているのは、ヴィットリアのオープンコルサCX3のほうです。

転がりが良くても振動吸収性やグリップ力、表現しづらいですが走りの質という面では、私はオープンコルサのほうがはるかに好きなので、

オープンコルサを使っています。

だいたいの場合、グランプリ4000S2のほうが安く買えたりしましたが、それでもオープンコルサにしていました。

良く転がっても、タイヤってそれだけじゃないんですよね。

転がり抵抗が低いタイヤでも、耐摩耗性が著しく低いなら、一般サイクリストにはコスパが悪すぎてなかなか買えません。

人それぞれタイヤにかける予算もありますし、値段、転がり抵抗、耐パンク性、耐摩耗性、グリップ力、振動吸収性などのバランスでタイヤを選ぶと思うんです。

このうち数値化しやすいのは、値段と転がり抵抗でしょうか。

値段は店に行ってみればわかりますし、転がり抵抗はそういうサイトをみればわかります。

数値化できないのは、【好きとか嫌いとか】、【合うとか合わないとか】の感性に訴える部分でしょう。

最近来たメールの中で、【ピレリのP ZERO VERO】にしたらすごくよかった、という意見が複数ありました。

Bicycle Rolling Resistanceを見ると、転がり抵抗はコンチネンタルのグランプリ4000S2より落ちて、ヴィットリアのオープンコルサよりはいい、という値を示しています。

ただ最近来たメールの中に、【グランプリ4000S2だとどうにも硬すぎた】という意見がありました。

PIRELLI(ピレリ) P ZERO VELO ロードクリンチャータイヤ 700x23C

売り上げランキング: 57,560

硬すぎるから空気圧を落とす⇒転がり抵抗が悪化では意味がありませんし、タイヤの性能というのは前にも書いたように転がり抵抗、振動吸収性、グリップ力など様々な要素のトータルで決まるものだと思っています。

一部分だけの数字を切り取って優劣を競うことにさほど意味を感じていません。

そもそもですが、皆さんはどのタイヤでも同じ空気圧ですか??

私はタイヤによって空気圧を変えます。

せいぜい0.2Bar程度の違いですが、初めて使うタイヤの場合、まずはいつもの空気圧で試します。

そこで不満がなければそのままの空気圧で使いますし、ちょっと上げてみようかとかちょっと下げてみようかなど試行錯誤して【そのタイヤにベストな空気圧】を導き出します。

なので同じ空気圧同士で転がり抵抗を数値化することにも、さほど意義を感じていないのですが。

空力

最近は風洞実験を行い、空力の良さを謳うフレームやホイールなどが多くなりました。

ハンドルとかでもエアロハンドルなんてありますよね。

空力についてですが、例えばローハイトリムのホイールと、ディープリムのホイールだと明確に空力の違いは感じると思います。

同じエアロ計同士のパーツだと、個人的にはイマイチ違いがわからなかったりします。

ロードバイクで外を走るという意味では、様々な要素によって走りが変わります。

空気抵抗、重量、駆動系の抵抗、タイヤの抵抗など様々ありますが、前にも紹介したデータが一つの目安にはなると思います。

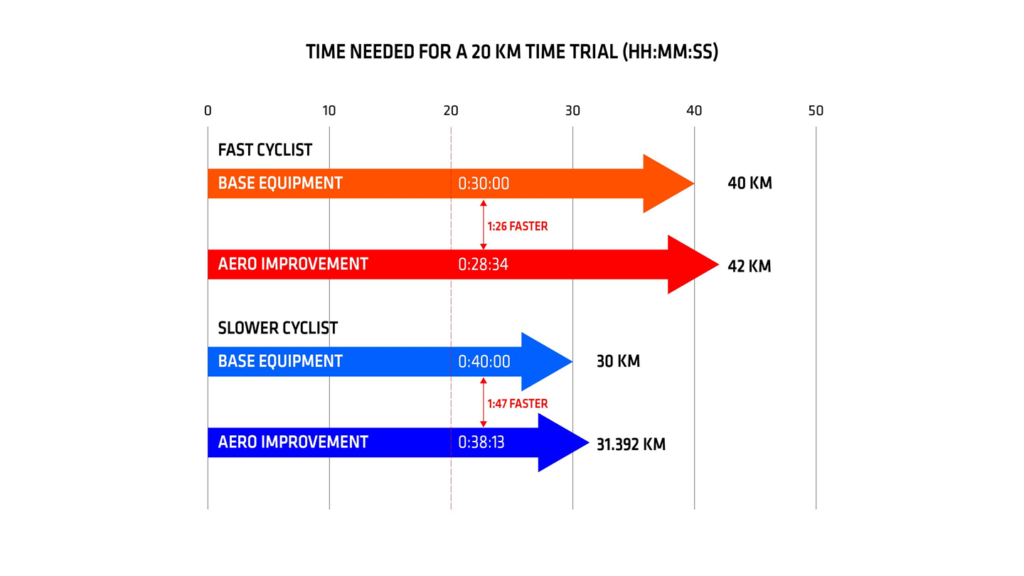

これは実験の環境がどうなっているのかわからないのですが、フレーム、ホイール、ヘルメットなどをエアロにした場合、ノーマルバイクで時速40キロだった人が42キロになるというデータが出ていますね。

こういう実走に近いデータはまだいいですが、風洞実験で空力がどうこうというのは、個人的にはさほど信用していません。

特にホイールについてですが、空力が良くても横剛性が悪くてシュータッチするホイールもありましたし、フレームについても空力が良くてもペダリングと合わないフレームもあるでしょう。

数字というのは一つの目安となるのは間違いないですが、それと同時にあくまでも【一つの性能だけにフォーカスした値】であることを認識することも大切です。

風洞実験で最強の数字が出た=速いとも限らないということです。

数字だけみて一喜一憂しない

優れた数値を出しているパーツを見ると、それだけで優れた商品であるかのような錯覚を起こします。

数値化されたデータを見たときに、個人的には一歩引いてみたほうがいいと思っています。

例えばなんですが、そもそも実験のデータの信用性ですよね。

タイヤで言うならば、何本のタイヤを計測して転がり抵抗を出しているのかによっても話は変わりますよね。

たった一本のデータ比較なら、そもそも個体差も考えられるので科学的とは言い難いです。

タイヤの転がり抵抗で言うならば、乗ってみると安物タイヤと高級タイヤでは明確に違います。

タイヤの交換というのはそれほど威力的で、完成車を買ったらまず交換すべきパーツ第一位と言っても過言ではありません。

数値化されたデータを見るのも大切ですが、あくまでも参考程度にし、そこから先は自分の身体で体感すべきことです。

数字上では差があっても、体感できないのであれば個人的には意味がないと思っています。

レース志向の人には重要なことかもしれませんが、ロングライド志向の人には【体感できないレベルの差】はそれほど重視すべき問題ではないかと。

ホイールでも風洞実験とかありますが、あれってホイールは固定されている条件の下で行われているわけです。

実走でトルクがかかった時はどうなの?という実験は困難なのです。

ホイールによっては空力が高くても、剛性が低くてシュータッチするようなホイールもありますよね。

空力が高くてもどう考えてもロスしています。

私自身理系の大学を出ていますが、科学的な考え方の重要性は痛いほど理解しているつもりです。

それと同時に、科学だけを見ていくと解明できないことってあると思っています。

科学は万能ではないんですね。

タイヤの転がり抵抗を数値化すると、ミシュランプロ4とかパナレーサーのレースAとか、それほど良くなかったりします。

でもミシュランタイヤのモチっとした感覚というか独特の走行感が気に入っている人もいるでしょうし、パナレーサーのレースタイヤは他社より安く買えることが多かったりします。

私は昔パナのレースAばかり使っていましたが、恐らく20本以上は使ったことがあります。

安いし値段から考えると走りの性能は良かったりするので、それはそれでいいものだと思うわけです。

ちょっと予算を上げてヴィットリアのオープンコルサを試してみたらあらゆる面でパナレーサーのタイヤより良かったので今はヴィットリアを使っていますが、ちょっと高めなのが難点と言えば難点です。

たくさん走ってタイヤの消耗が激しい人には、安く買えるパナレーサーもアリだと思うんですねどね。

パナレーサー タイヤ RACE A EVO3 [ALL AROUND] 700×25C ブラックF725-RCA-B3

売り上げランキング: 2,467

パナレーサーのタイヤは海外通販では見かけませんが、コンチネンタルとかヴィットリアなどは海外通販で買えますし、海外通販だと驚くほどタイヤが安かったりするので、それならグランプリ4000S2買うほうが安い場合もありますが。

Continental – Grand Prix (グランプリ) 4000S II 25c タイヤ 2本 + チューブ 2本

こういう風に、数値化されたデータというのは、その商品の性能の一部しか表現できていないものです。

なので数字に惑わされないということも大切なんじゃないかと思うわけで。

別に数字マニアの方を否定しているわけではないのですが、数字というのはあくまでも数字だけであり、ある製品の一側面だけを計測しているだけなんですね。

これが大切です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

![パナレーサー タイヤ RACE A EVO3 [ALL AROUND] 700×25C ブラックF725-RCA-B3](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/416O4Ih6fvL.jpg)

コメント