先日書いた記事についてご意見を頂きました。

https://law.jablaw.org/br_signal

こちらでは「交差点の外側に横断歩道等が設けられ、横断歩道等に対面して歩行者自転車専用信号機が設けられている場合でも、それは車道の交通に対面しておらず、また交差点(車道の交わる部分)の交通を整理する信号機ではないため、交差点(車道)を通行する自転車に対する交通整理の効力はない。」と書いてあるようです。

これについて解説します。

Contents

リンク先の間違い

このサイトさん、【交差点の通行】と【横断歩道の横断】を分けて考える傾向にありますが、道交法を見ていくとそういう考えって特にないんですよ。

まず、自転車横断帯についての見解からして間違ったことを書いているようなのですが、ここに問題の本質があるように感じます。

これ、前にも書いたことです。

こちらのサイトさん、自転車横断帯について間違った解釈をしています。

このページですね。

交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

これについて判例の事件番号などを聞いてみたのですが、回答を拒否すると言われました。

なのでウェストロージャパンという、日本最大規模の判例検索サイトで調べたのですが、判例がヒットしません。

その上で、63条の7について詳細を見ていきます。

63条の7

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

交差点を通行する場合において

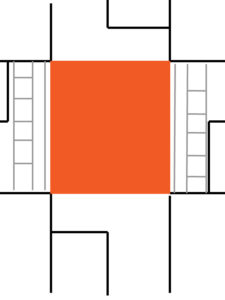

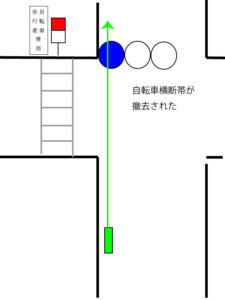

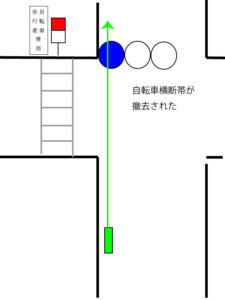

交差点とは二つ以上の車道の交差する場所になりますので(法2条)、この範囲が交差点です。

この範囲を通行する場合の規定ということです。

交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは(中略)当該自転車横断帯を進行しなければならない

交差点、もしくは交差点付近に自転車横断帯があるときとなっています。

交差点はここ。

道交法での付近とは、おおよそ30mを指します。

これについて執務資料道路交通法解説ではこのように記されています。

交差点の中又は交差点に接して自転車横断帯があるとき、又は交差点の付近に自転車横断帯があるときという意味である。

この場合の「付近」については、本項に法17条4項(左側通行の原則)、法34条1項(左折の方法)及び法34条3項(軽車両の右折の方法)並びに法35条の2(環状交差点における左折等)の適用を除くことを規定している趣旨から考えると、法63条の6(自転車の横断の方法)に規定する「付近」のように、あまり広くその範囲を解することはできないであろう。このことは「自転車は、前条(自転車の横断方法)に規定するもののほか」と規定していることからも十分理解することができる。この場合の「付近」を一般的にいうと、その交差点と一体となって自転車横断帯が設けられていると認められる程度の距離以内ということができよう。本項に「その付近」は、むしろ「その直近」と規定したほうがよかったのではなかろうか。

引用:野下文生 道路交通執務研究会、執務資料 道路交通法解説、p654-655、東京法令出版、2017

法律上、【交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは】なので、【交差点】と【その付近】は違うものですよね。

ところがリンク先の解説だとこうなっています。

交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]

交差点の外側は【付近】ではないとしていますが、そうなると【交差点】【その付近】が同じ定義になってしまう。

分けて書いている意味が無いので、この解釈が間違い。

判例があるとなってますが、そもそもの話でいうと、自転車横断帯の通行義務(63条の7)には罰則がありません。

警察官に通行するように指示されて、従わなかった場合に罰則があります(63条の8)。

法解釈に意味を持つ判例となると、刑事訴訟。

つまり違反して起訴されて訴訟になった場合を意味します。

・民事訴訟⇒事故があった場合に、過失になるかどうかを争っている

民事訴訟だと、事故があった場合にそれが過失になるのか?過失割合はどうなるか?を決めるわけです。

違反になるかどうかについての法令解釈は刑事訴訟じゃないと意味を成さない。

自転車横断帯の通行義務には直接的な罰則が無いですが、もし警察から指示されて従わなかったとします。

こんなもん、起訴されて高裁まで争います??

自転車の違反でもそうですし、車の違反で反則金の支払いを拒んだとしても、起訴率って1%程度なんですよ。

よほど悪質な違反じゃない限り、起訴されて裁判になることが無いのが交通違反。

・法律を読めば、おかしな解釈だと理解できる

・大手判例検索サイトでもヒットしない

・警察も判例を知らないという

・実務上、起訴されるとは思えない

以上の理由から、判例があるとは正直思えません。

リンク先の説明の矛盾

リンク先さんは自転車界では大手だと思うのですが、この件については明確に間違いです。

このように、自転車横断帯は通行義務が無いという考えに立っているので、歩行者自転車専用信号の話も間違っています。

このあたりは、道路交通法施行令を見れば理解できること。

施行令にこのような条文があります。

第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

まず、【信号機に対面する交通について】から。

対面しているかが問題なので、進行方向について向かっている信号機が全て対象。

真正面という意味では無いのは明らか。

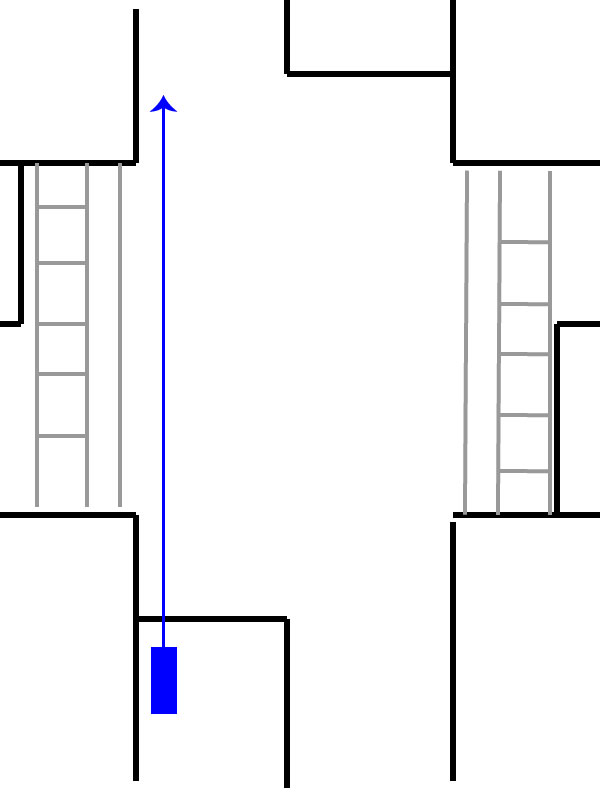

真正面だけと解釈すると、例えばこの進行方向だと第一通行帯の上に信号機がある。

第2通行帯は信号の規制対象ではない・・・なんてバカな話も無いですし、そもそも反対車線側にある信号機もある。

なので進行方向に向いている信号機全てが対象と解釈できるので、横断歩道側にある信号機も対象になる。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

【自転車専用】と表示されている都合上、その信号機が効力を持ってしまうんですよ。

同時に表示されている車道の信号機は、特定の交通(この場合は自転車)を排除してしまうわけ。

こういうのって、まとめサイトをいきなり見るのではなくて、条文レベルで検討しないと間違う。

ほかにも施行令で見ると明らかなポイントがあります。

歩行者用信号機の色の意味について。

(信号の意味等)

第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の種類 信号の意味 青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。

二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。

三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。

四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。

二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。人の形の記号を有する赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

歩行者用の信号機について、【普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。】とあります。

歩行者用信号が【横断のためだけ】なら、【直進をし、又は左折することが出来ること】という表現が矛盾しますよね。

何でこういう規定になっているかというと、交差点での通行を意味しているからなんですよ。

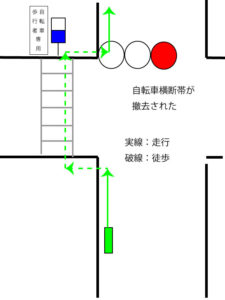

で、ロード乗りとしては残念ですが、車道を通行していても、歩行者自転車専用信号に従う義務があります。

自転車横断帯についてもそうなんですが、実態として、イチイチこんなことしなくても警察に怒られることってないですよね。

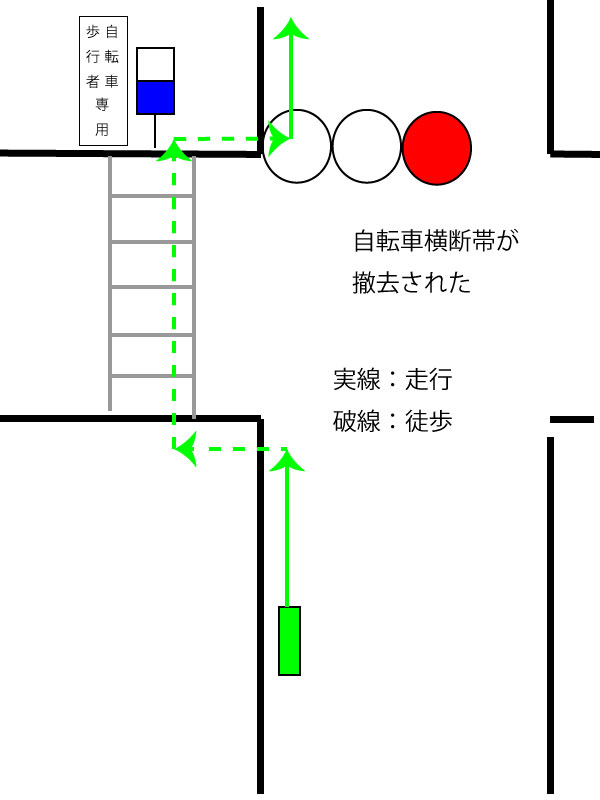

直進したいなら、普通にこう進む。

パトカーの横で自転車横断帯も歩行者自転車専用信号もシカトして、車道の信号に従って進んでも怒られもしないし、注意すらされないのが現実。

正しい法律解釈と、実際の運用が異なるという事例です。

法律解釈上、歩行者自転車信号に従う義務が無いのではない。

法解釈では従う義務があるけど、そんなもんは警察も取り締まりの対象としていないというだけの話。

だって、横断歩道側の信号を見逃す可能性もあるし、車道の信号には従っているので、信号無視しようとしているわけではないじゃないですか。

こういうのって自転車関係ではそれなりに多いと思っています。

法解釈と、法の運用(取り締まり)は別というだけの話。

けど警察も、ホンキを出せば取り締まっても問題はありません。

万が一注意されたときに、おかしな法解釈を披露して歯向かうのか、【歩道側の信号標識を見逃していたけど、車道の信号に従えばいいと思ってました】と言って反省するかの違い。

なにせ、リンク先のサイトさん、警視庁HPとも違うことを平気で書いてますからねぇ・・・

判例がある、というのはある意味パワーワードです。

普通、判例を根拠とする場合、【昭和〇年△月×日 東京高裁】と書くのが常識。

そうじゃないと誰も判例の検証が出来ませんし。

そういうことです。

なので残念ながら、これだと違反。

こっちが正解。

けど実務上、こんな走り方している自転車を見たことがありませんし、警察もイチイチこんなもんを取り締まりしない。

それが現実。

前にも書いた件。

斜め横断している歩行者と、歩行者がいるにも関わらず自転車に乗ったまま通行している自転車は全て違反です。

けど実態として、警察は取り締まりしてませんよね。

ここ、警察官が立っているのも見たことがあります。

こんな状況下で、高速でかっ飛ばす自転車が居れば別でしょうけど、危険性が高くない状況では、正しい法解釈よりも実務が優先しているのが実態。

これと同じようなことで、正しい法解釈と取り締まりが別というだけなんですが、リンク先のサイトさん、何とかならないもんですかね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

個人的にはサイクリストの間でこういう議論がされるというのは悪くない事だと思います。ただこれらの議論がサイクリストの間のみでヒートアップして一般人には何も届いていない現実が少し寂しさを覚えます。

いまだに自転車は歩道を走るのが正解と思っているドライバーもまだまだ多いのが現状です。おそらく自転車に何の興味も関心もない人間からすれば道交法の自転車に関連する箇所などどうでもいい部分なので理解しようとしないのでしょう。

仕事でトラックを転がしているので、これらの温度差から生じるヒヤリハット事例を何度か目撃しているので紹介しておきます。

最近増加中の歩車分離式の信号機ですが、我々ロードバイク乗りは車道を走行しているので当然車道の信号に従うわけですね。我々の当たり前は常に絶対なものではありません。先述したようなドライバーは自転車は歩行者用信号機を守るものだと勝手に思い込んでます。自動車が左折しようとしている時は危険です。自転車が青になったからと直進しようとする傍ら、自動車側は同時に何のためらいもなく左折を開始します。あわや巻き込まれそうになった自転車を何度か見かけました。

そもそも法解釈うんぬん以前に道交法なんぞわかっちゃいない自転車とは無縁の一般人が一番危険だという認識は持っておいたほうがいいと思います。

コメントありがとうございます。

ご指摘の件、まさにその通りだなと思うのですが、結局のところサイクリストの心理とドライバーの心理が一致してないと、事故るリスクが高まります。

なので本来、小難しい道交法解釈とかは不要なはずなんです。

前に書いたこれについてもそうなんですが、

https://roadbike-navi.xyz/archives/19205/

ドライバーから見ると、自転車に進行妨害されていると感じる。

自転車からしたら、車両通行帯の中だから法律を守っていると言い張る。

本来、こういう解釈についても埋めて行かないといけないポイントなんですよね。