いまだに時々、これについてご意見を頂きます。

私なりの理解として。

ポイント

この判例、ポイントになるのはここだと思う。

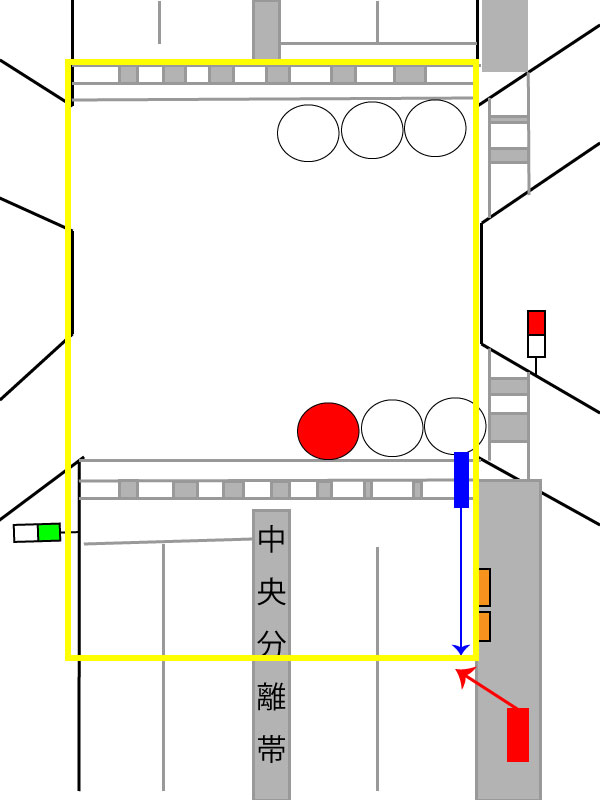

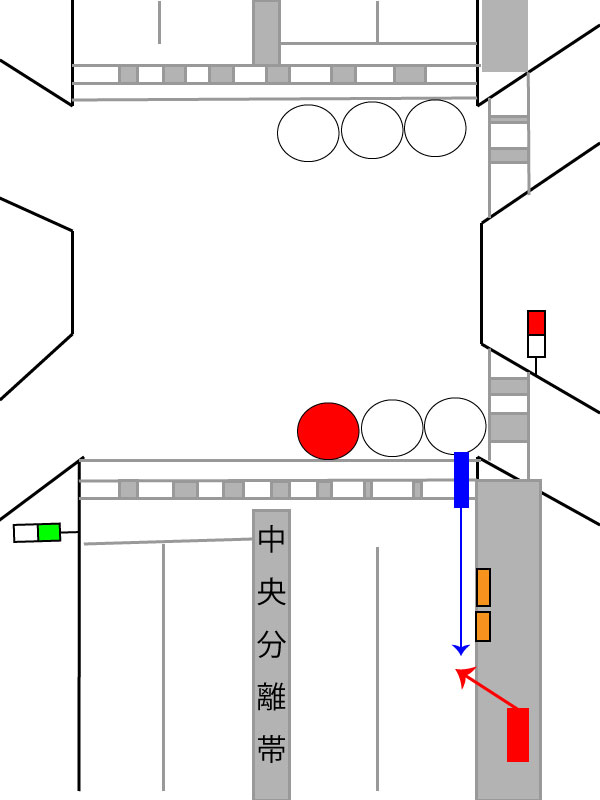

幹線道路の6叉路交差点なので、自転車横断帯と自転車横断帯の距離(概ね交差点の長さ)が37.6mもある。

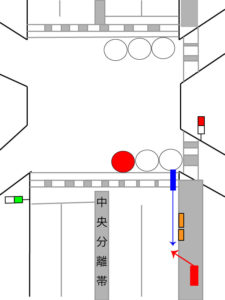

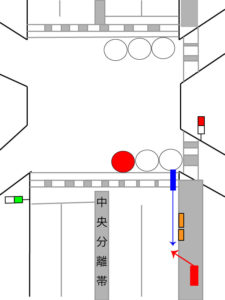

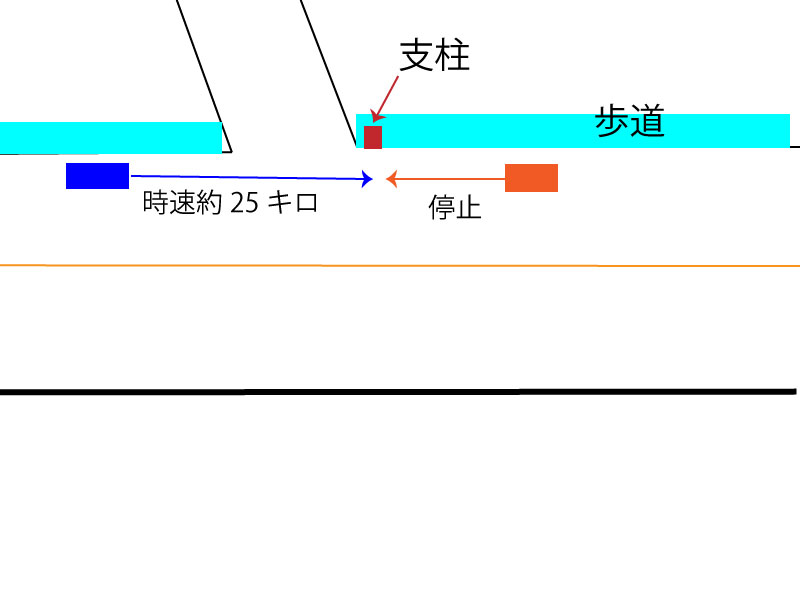

車道を進行していたロードバイクが青信号、もしくは黄色に変わった瞬間くらいで交差点に進入したけど、事故現場近くの横断歩道&自転車横断帯を通過した時点では車道が赤、横断歩道が青だったと見なされている。

これ自体は信号無視にはならないけど、横断歩道が青になった瞬間だったことから、斜め横断する自転車について「予見可能」と判断。

判決文を読む限り、ロードバイクが回避行動を取っていない点も重視された印象です。

仮にですよ。

ロードバイクが事故現場近くの横断歩道を通過した際に「車道が青、横断歩道が赤」だったとしたら、10:90とか20:80くらいじゃないかと予想します。

幹線道路で、しかも中央分離帯があるわけだし。

要は横断歩道が青になった以上、実態から考えても斜め横断する自転車や歩行者はいるし、歩道の段差が下がっている場所だから予見可能という意味だと理解してます。

ちなみに自転車の速度は17キロ以上、だけど30キロ以上出ていた証拠はないとしています。

過失って予見可能な結果を回避しなかったことを意味します。

自転車同士の事故判例って、こういうの多いです。

交通部

東京地裁には「交通部」という交通事故関係専門の部署があり、民事27部が東京地裁交通部です。

裁判官14名を抱える交通事故専門部ですが、令和2年の交通訴訟の新受件数は1940件で、令和元年の2190件から11.4%減少だそうです。

とんでもない量の裁判を抱えているため、独自のシステムで論点整理するみたい。

令和2年の既済事件をみると判決が15.5%、和解が72.7%取下げその他が11.8%。

毎年7割超は和解。

和解だと判決文を書かなくて済むので助かるみたいですよ笑。

そりゃ、2000件程度を14人の裁判官でこなして判決文書くとなると、合議審を無視すると1人の裁判官あたり142件程度抱えることになり、不可能な領域です。

しかも交通部が出した結論は控訴しても変わらないことが多いらしいし。

その交通部が50:50と判示するのは、判例を読んだロード乗りは全く納得しないかと。

ただまあ、あえてこの判例を挙げたのは、世の中そんなもんという話なんですよ。

自転車同士の事故の場合は特に。

歩道からノールックアタックするのは、マジ勘弁なのは全ロード乗り、いや車道を通行する車両の総意です。

ワンルック入れて確認するだけのこと。

けど、そのようにワンルック入れて確認するだろうと信頼することが否定されちゃうわけ。

ママチャリはノールックでアタックすると信頼(←意味不明)して予見することになります。

けど冗談抜きにして、ママチャリはノールックアタックすると信頼して予見したほうがマシです。

逆の意味で「信頼の原則」。

信号は守らないし、ノールックでアタックするし、逆走しながらも平然と「ドケ」というのがママチャリです。

そんなもん

世の中いろんな判例がありますが、例えばこんなの。

この判例は主張の問題があるのでさほど参考にはならないけど。

あんまり大きな声では言えませんが、簡易裁判所はやめた方がいいみたい。

請求額が140万以下だと自動的に簡裁になるけど、簡裁判事って法曹資格者ではないので、おかしな判決になることは多いらしく、140万越えの請求額にして地裁にする弁護士さんもいるらしい。

車なんかよりママチャリのほうがよほど怖いとすら思うけど、50:50になった主な理由を考えていくと、結局は横断歩道の信号になると理解してます。

予見運転と言うけど、結局のところ自分自身を変えることは出来ても、他人の行動を変えることは困難。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント