先日書いたこちら。

警察庁の質疑応答では、歩道橋を「歩道」と解釈していますが、

問

スロープ付の横断歩道橋は、原動機付自転車の通行が事実上可能であるが、このような横断歩道橋は車道であるか、それとも歩道であるか。

答

スロープ付の横断歩道橋は、道路交通法第2条第1項第2号にいう歩道に該当する。

(理由)

歩道とは「歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分」をいうが、横断歩道橋は歩行者の道路の横断の用に設けられたもので、それ自体が「工作物によつて区画された道路の部分」と認められるからである。

交通法令質疑応答コーナー(月刊交通)、警察庁交通局・道路交通研究会、東京法令出版、1981年3月

というお話を頂きました。

それ、実は私もそこについては疑問がありまして、「通行」の中には横断も含まれます。

けど、

第十条

2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

歩道の通行義務については「車道を横断するとき」が除外されてますから、歩道橋を歩道と解釈した場合でも歩道橋の通行義務はないことになります。

ところで、これはどう解釈しましょうか?

Contents

歩道橋の下にも交差点?

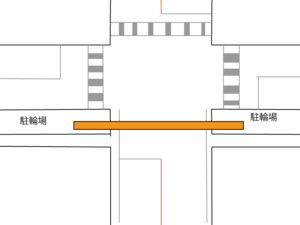

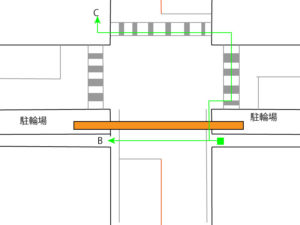

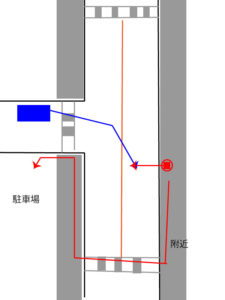

「イット!」が訪れたのは、埼玉・行田市を通る国道128号線にある交差点。

この交差点は、3カ所に横断歩道が設置され、歩行者などが通れるようになっているが、交通量の多い国道を横断できないように、1カ所だけ歩道橋が架かっている。

この横断歩道がない道を横断する、いわゆる“危険な横断”が相次いでいるという。

11月には、自動車と自転車が接触する事故も発生。

これ、メインの信号交差点があり、歩道橋の下にも交差点があるように見えます。

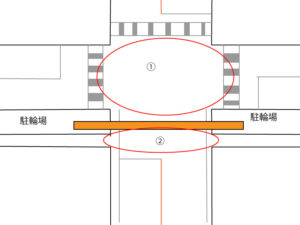

①と②、2つの交差点と見なせるか?

②を「交差点」とみなすことができるかというと「できない」。

理由はこちら。

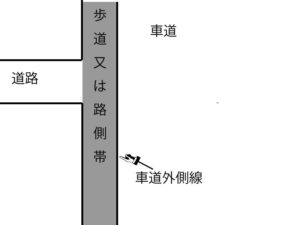

Googleマップの方向を見て右側は路側帯、左側は路側帯(歩道にも見えるが車道外側線が途切れてないのでどちらにしても車道と道路が交差しない)があるので、この細い道は交差点を形成しない。

歩道と捉えれば「道路」と「車道」の間に歩道があるから交差点にはならないし、縁石が途切れていても車道外側線が連続していることを考えると、路側帯とも取れてしまう。

路側帯と捉えれば「道路」と「車道」の間に路側帯があることになり、やはり②を交差点とは見なせない。

なので歩行者も自転車も、「交差点を通行」ではなく県道を横断した扱いになります。

そしてややこしいのはここから。

○歩行者の場合

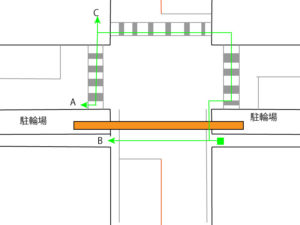

この位置はメインの交差点からみて「交差点の直近」に該当します。

横断歩道が三ヶ所にありますが、B方向に行きたい人からすると「付近に横断歩道がない」ことになる。

これ、あまり知られていない気がしますが、B方向に横断する場合には「付近に横断歩道がない」となります。

理由ですが、Aのルートだと横断回数が3回になる。

「横断歩道の付近」を決める上では横断回数をなるべく最小限にする趣旨なので、Cに行くなら横断歩道を使う義務がありますが、Bの横断は「付近に横断歩道がない」ことになります(判例を後述します)。

そうするとBの横断について、車道を通行する車両には38条の2の義務がある。

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

ただしこの場合、横断歩道がないので直前直後横断は禁止。

Bの横断を「交差点の直近」とみなした以上、歩行者が横断する際には車道の信号に従う義務があると解釈するしかないかと。

歩行者が38条の2で優先権を得るのは「適法な横断」の場合に限られるため、直前直後横断した場合や信号無視した場合には優先権はありません(どのみち安全運転義務を免れないので事実上大差ないですが)。

○自転車の場合

自転車が横断する上では25条の2第1項の義務があるので、車道を通行する車両が優先します。

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

けど、歩道橋の支柱のせいで見通しが悪くなってますし、ろくなことにならないので歩道橋を撤去して横断歩道にした方が良さそうですね。

ちなみに、「横断歩道の付近」について疑問を持った人がいるかもしれませんが、このような判例があります。

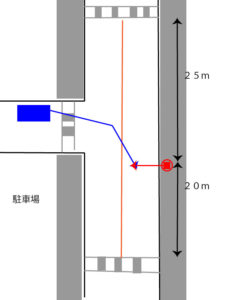

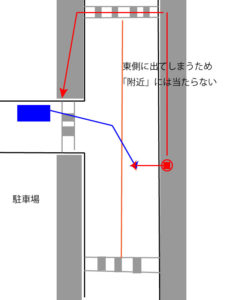

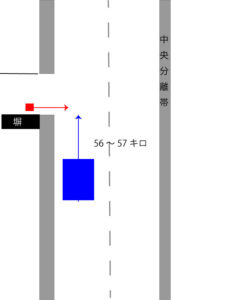

北と南に横断歩道があり、横断歩道がない交差点を横断。

どちらの横断歩道も「附近」と見なせるか?

本件現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当するといえる(なお、北側の横断歩道は、被害者が南北道路を横断する前にいた南北道路の東側の歩道から西側の歩道に向かう横断歩道であるという点では、歩行者が横断しようとする道路にある横断歩道であるかのようであるが、本件現場が本件丁字路交差点の南側にあり、北側の交差点が本件丁字路交差点の北側にあることから、北側の横断歩道を横断すると、被害者が南北道路を横断して向かおうとしていた南北道路の西側とは、東西道路をはさんで反対側(東西道路の北側)に出てしまう(そこから三原市役所の駐車場に行くには、今度は東西道路の横断歩道を横断しなければならない。)のであるから、横断しようとする道路にある横断歩道には該当しないというべきであり、北側の横断歩道のみを基準にした場合は、本件事故現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当しないというべきである。)。したがって、本件事故現場において南北道路を横断しようとした被害者は、道路交通法12条1項の定める横断方法に違反した過失があるといえる。

名古屋地裁 平成21年9月11日

北側横断歩道を使うと目的地に着くには横断回数が2回になるけど、

南側横断歩道を使うと横断回数は1回で済む。

なので「横断歩道の付近」を考える上では、南側横断歩道基準だと「横断歩道の付近」になるけど、北側横断歩道基準だと「横断歩道の付近ではない」となります。

横断歩道の付近という解釈をする上では、あくまでも「横断回数を減らす趣旨」なので、行く方向次第で横断歩道の付近にもなるし、行く方向次第では横断歩道の付近に該当しない。

不思議なのは

この規定。

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

あくまでも適法に横断する歩行者を優先するという規定なので、歩行者に信号無視や直前直後横断、「歩行者横断禁止」があるときにはこの優先権はありません。

優先権はあくまでも適法に通行する者を優先する規定なので解釈上当然なんですが、実際、直前横断した事例では38条の2による優先権がない上に、予見可能性も回避可能性もないとして車両側の過失をゼロにした判例とか普通にありますが。

ただし予見可能性がない理由として、死角から幹線道路への飛び出しを理由にしているわけで、ほとんどの場合はあてはまらないかと。

そもそもの問題

そもそもなぜ一方向だけ歩道橋にしたのかわかりませんが、歩道橋は利用率が下がる上に、障害者やベビーカーを置き去りにしている。

昭和40年代には歩道橋を使わずに横断した障害者がはねられた事故について、裁判所からも国の方針に苦言を呈する判例が残っていますが、

死角が生じてしまう。

おそらく、駐車場で死角が既に生じていることから自転車が高速度横断することを懸念して横断歩道にしなかったのではないかと邪推しますが(自転車が横断歩道を横断することは違反ではない)、導線が2つあることがまず混乱の原因になるのではないかと思ったりします。

まあ、構造の敗北としか言いようがない気がしますが、法律上は自転車が横断する際には車道の正常な交通を妨害することが禁止(25条の2第1項)なので、カジュアルに横断する自転車もどうかと思いますが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント