本当にこういう事故って防げた事故なんじゃないかと思えるのですが、踏み間違えが疑われている模様。

クルマに異常はなかったような報道も出てますが、そもそもバックで歩道を横切って車道に進出しようとしていたならだいぶ疑問。

踏み間違え以前の問題に思える。

これに関連して読者様から質問を頂いたのですが、「関連して」の部分の詳細は書きません。

「責任」の範囲について。

Contents

責任の範囲

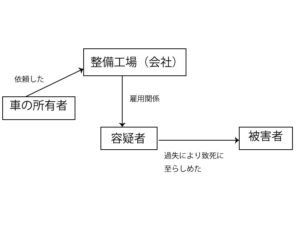

要はこういうイメージですよね。

クルマの所有者は整備工場(会社)に依頼し、従業員が職務において事故を起こした。

この図式においては、被害者の人身損害と物損、依頼者のクルマを破壊したのだから物損が生じてますが、損害賠償を支払う責任は誰にあるのでしょうか?

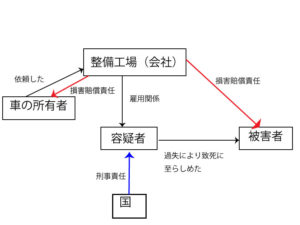

まず人身損害から。

人身損害については自賠法に定めがあります。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

「自己のために自動車を運行の用に供する者」(以下、運行供用者)は誰になるのかというと、整備工場(会社)になります。

原審の適法に確定したところによれば、本件事故は、自動車修理業を営む上告人が訴外D組合から修理のため預かり保管中の加害自動車を、上告人の被用者である訴外Eが運転中に引き起こしたものであるというのであるところ、一般に、自動車修理業者が修理のため自動車を預かつた場合には、少なくとも修理や試運転に必要な範囲での運転行為を委ねられ、営業上自己の支配下に置いているものと解すべきであり、かつ、その被用者によつて右保管中の車が運転された場合には、その運行は、特段の事情の認められないかぎり(被用者の私用のための無断運転行為であることは、原審認定のような事情のもとでは、ここにいう特段の事情にあたらない。)、客観的には、使用者たる修理業者の右支配関係に基づき、その者のためにされたも

のと認めるのが相当であるから、上告人は、本件事故につき、自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての損害賠償責任を免れないものというべく、この点に関する原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。

最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月12日

そして従業員が業務において起こした事故なので、物損については民法の定めによる。

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

なので賠償責任は整備工場(会社)になりますよね。

もちろん刑事責任は国が加害者に対して検討することになる。

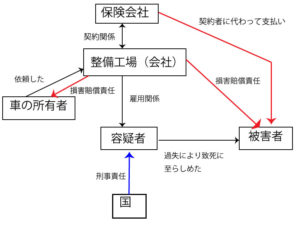

そして賠償責任を負うのは会社なので、会社が契約していた保険会社があるなら、契約内容に基づいて「会社に代わって」賠償する。

保険契約次第ではクルマの所有者に対しても保険会社から支払われます。

普通、事業をする上で何らかの保険には入っているので、被害者に対しては保険会社が代行して支払われることになりますが、仮に何ら保険に入ってなかったとしても整備工場(会社)には賠償責任が残ります。

人身損害については自賠責保険から支払われる分もあるはずなので、保険契約があるなら自賠責から支払われた分を差し引いて支払われます。

加害者やクルマの所有者が何らかの保険に入っていたとしても、被害者に対する賠償責任を負うのは整備工場(会社)なので何ら関係はありません。

ただし、整備工場(会社)が従業員に対して、会社の損失の一部を請求できる場合があります。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

何の件かは書きませんが、誰に賠償責任があるのか?という観点で考えないと意味がわからなくなるのだと思うし、保険会社は誰と契約していて、誰の賠償責任に対して補填する関係なのか整理しないと分かりにくいのかもしれません。

と、いう話で大丈夫ですかね?

そもそもの話として

若干違和感を覚えるのは、事故が起きて間もない状況において「保険ガー」とか「賠償額ガー」という方が不思議。

それって今、必要な話なんですかね。

事業者なら何らかの保険には入っているだろうし、額がいくらになるかなんて他人には関係がない話。

事故の原因についてもまだハッキリとしているわけでは無さそうですが、おそらくは踏み間違えなんでしょう。

「踏み間違いに注意しよう」とか「歩道を横切って車道に出る前には、バックではなく正面から」とか「そもそも歩道を横切る前には一時停止」など誰にでも間違いやすい部分を確認するならともかくとして、事故直後間もない状況で他人の損害賠償責任について話をする理由がよくわかりません。

同様の事故は誰でも起こしうるので、誰にでも共通する注意義務にスポットを当てた方が注意喚起になると思う。

強いていうなら歩道を横切って車道に進出する際の注意義務として、死角があるなら「一時停止後に小刻みに停止、発進を繰り返して歩道を確認する注意義務」を認定した判例があります。

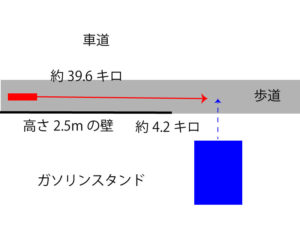

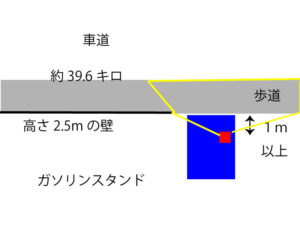

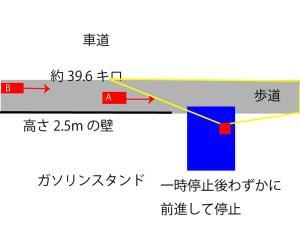

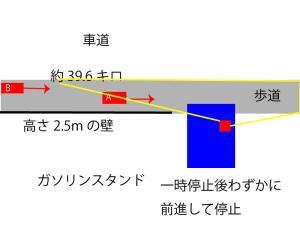

本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失により,折から本件歩道を左から右へ向け進行して来たA(当時41歳)運転のA自転車に気付かず,A自転車右側に自車右前部を衝突させてAを路上に転倒させ,よって,Aに入院加療150日間を要する脊髄損傷等の傷害を負わせたものである。

広島高裁 令和3年9月16日

この判例は一審では「一時停止を怠った過失」として有罪にしましたが、被告人からの控訴により一審判決を破棄。

一時停止しても死角がある以上確認できないとし事故を防げなかったとしていますが、「一時停止後に小刻みに停止、発進を繰り返して確認」すれば事故を回避できたとして有罪です。

これだけの注意義務が求められる歩道の横断について、バックで出ようとしていたなら誘導者は必須ですが、そのあたりの状況は実際にどうだったのかはわからないので、皆様におかれましても「歩道の横断」は十分お気をつけください。

としか言いようがない気がします。

ちなみに上で挙げた広島高裁判決については、歩道を時速39.6キロで進行してきた自転車と、死角があるガソリンスタンドから漠然4.2キロで歩道を横断したクルマの事故。

もちろん自転車にも徐行義務違反がありますが、ちらほら見かけるのよ。

「一時停止後に小刻みに停止、発進を繰り返して確認すべき注意義務違反」として有罪にした判例は。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

民法上の損害(人損及び物損)賠償責任に関してですが,従業員自身について民法709条に規定する不法行為の要件(「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」)が満たされている限り,従業員個人も被害者に対し損害賠償責任を負うのではないでしょうか。

なお,この場合,従業員個人の民法709条に基づく損害賠償責任と使用者の民法715条1項本文に基づく損害賠償責任とは,いわゆる不真正連帯債務の関係にあると解されています(最判昭和46年9月30日判例時報646号47頁(慰謝料請求事件)等ご参照。)。また,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法に他人(被害者)に損害を加えた場合には,国又は公共団体が被害者に対し損害賠償責任(国家賠償法1条1項)を負い,公務員個人は被害者に対し損害賠償責任を負わないと解されています(最判昭和53年10月20日民集32巻7号367頁(芦別国家賠償請求事件)等)。

コメントありがとうございます。

おっしゃる通り、民法709条により従業員本人も賠償責任を負う可能性はありますが、話がややこしくなるのでだいぶ簡略化してます。

今回の原因が不明ですが(特定の条件でしか発生しない不具合は事故調査では発見されません)経験上、古い車のATは意図しない動きをしたりして恐いです。知っている事例だとハンダクラックでアクセル踏んだらエンジン全開とかがありました。その上、MTなら動力を切り離せるので対処のしようもありますが、それがほぼできないので。

コメントありがとうございます。

踏み間違えという前提で書きましたが、会社に対して家宅捜索に入っている点をみると、車体からは何らわからなかったのかなとも思ってしまいます。

なかなか難しいですね。