こちらの動画について質問をいただいたのですが、

なぜ「直進のみ」の指定方向外進行禁止なのに、右折することが違反にならないかについて。

「直進のみ」の指定方向外進行禁止なのに右折がOK?

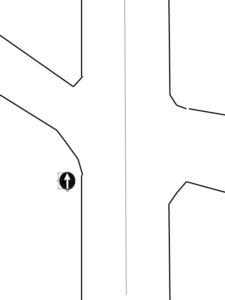

場所はこちらなんだと思われます。

で。

気になって調べてみたのですが、なんかイマイチな解説のモノしか見当たりませんでした。

さて、どう考えるか?

ます、指定方向外進行禁止の標識にはこのような規定があります。

| 種類 | 表示する意味 | 設置場所 |

| 指定方向外進行禁止 | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |

動画が説明している内容は、設置基準でいう「交差点の手前」に標識がないという意味で説明しているのか、交差点が一つではなく二つという意味で解説しているのか判然としない。

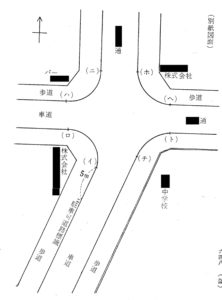

当該交差点の様子を模式図にしました。

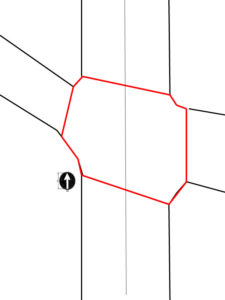

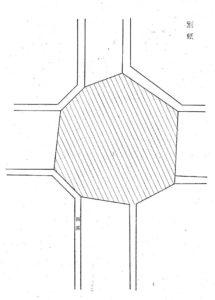

交差点の範囲はこうなります。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

隅切りを結んだ点が交差点の範囲。

なので当該交差点を一つの交差点と見なして隅切りを結ぶとこうなる。

これだと指定方向外進行禁止の標識は「交差点の手前」にあるので、右折も含め禁止なんだと理解できます。

ただしこの交差点には「T字路」を示す警戒標識がついている。

この「T形道路交差点あり」は「交差点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における左側の路端」に設置するとあるので、この交差点についてT字路だと言っているのかについてはやや疑問が残ります。

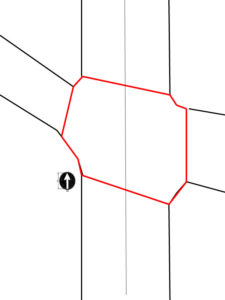

しかしおそらく標識設置者の意図は、この交差点を「左凸のT字路」と指示した上で、直進のみの指定方向外進行禁止の規制を掛けたのでしょう。

左凸のT字路と右凸のT字路は別の交差点だとした上で、左凸のT字路に「直進のみ」の指定方向外進行禁止にしたのだと考えられるため、結果的には右折することは「規制対象の交差点ではない」と解釈せざるを得ないのかと思われます。

ちなみに道路を反対方向から進行すると、何ら規制する標識がありません。

何の目的で左折禁止の規制をしているのかはわかりませんが、おそらくは信号交差点を避けた抜け道に使われたくないのかなと。

住宅があるので、抜け道にされるとろくなことがない。

交差点の範囲

交差点の範囲は最高裁が示すように隅切りを結ぶことになります。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

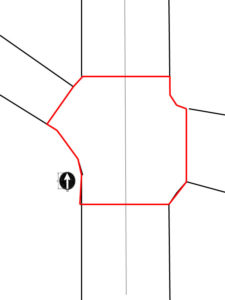

このように変形十字路の場合、これが基本。

ただし必ずしもこの見解が正しいわけでもなくて、このように隅切りの終点から垂線を引く方式もあります。

本件の事実関係は、右認定のとおりである。そして右のように車道と車道が交わる十字路において、四つ角の宅地または歩道の角を切り取つて歩道または車道としたことにより車道の幅員を拡大してある場合には、その拡大してある車道部分は道路交通法にいわゆる交差点に包含され、したがつて本件においては、右の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(イ)各点を順次直線で結んだ線内の車道部分全部が、双方の車道の交わる部分であつて、右の交差点にあたる、と解すべきである。故に右の(イ)点は、交差点の側端にあたる。被告人は、交差点の側端から5メートル以内の場所に自動車を駐車したことが明かである。

名古屋高裁 昭和37年11月26日

要は「隅切りを交差点に含む」ことは最高裁判例で確定している一方、それ以外の細部まで「交差点の範囲を決める方法」が必ずしも確立しているわけでもない。

おそらくそれらの曖昧さを回避する意味も込めて、当該交差点に左凸T字路の警戒標識を立てて

・「この交差点では」直進以外禁止ですよ(規制標識)

という意味にしたのではないかと思われますが、何が恐ろしいかというと標識設置者の意思と、現場の取り締まり者の見解が一致してなかったら意味がない。

前者は「交通規制課」、後者は現場なので担当部署が違いますし。

なぜこの規制を掛けたのか?を現場担当者が理解してなかったら意味がないのですが、たぶん左折進行することで信号交差点を避けた抜け道にされることを警戒して規制しているのかと。

まあ、分かりにくいという点では失敗感は否めません。

厳密に道路交通法を解釈した場合に、二個の交差点とみなすこと自体に問題がありそうですが、何らかの理由で苦肉の策だったのかもしれませんね。

よくあるパターンとしては、抜け道利用車が危ないからなんとかしてくれと陳情があって規制したようなケースですが、こういうのって現場の取り締まり者が規制を掛けた理由を知っていれば誤認検挙にはならないと思う。

規制を掛けたからには理由があるわけだし、理由を知ることって大事ですよね。

それこそ以前取り上げた「普通自転車の交差点進入禁止」がなぜこの交差点にあるのかについても、

規制理由を聞いたらやたら納得しました。

規制が妥当なのかは別として、理由があるから規制するわけだし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント