さてさて続きです。

追い抜きルールでは数値を明確にしていませんが、数値を明確にしないことにはメリットとデメリットがあります。

数値を明確にしないメリット

反則制度下では、反則金を支払えば刑事訴追されない。

反則金を払わないなら検察官が起訴・不起訴の判断をして、起訴されたら有罪か無罪かになる。

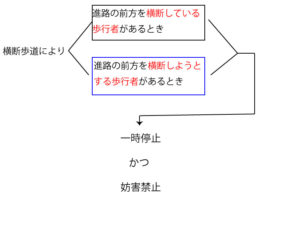

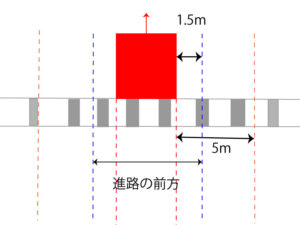

数値規定してないモノとして横断歩行者妨害がありますが、いわゆる「5m」というのは警察内部で勝手に決めた基準。

| 進路の前方 | 進路の前方を横断しようとする歩行者 |

| 車体幅+1.5m | 車体幅+5m |

警察内部の基準は裁判所の判断を拘束しません。

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

福岡高裁 昭和52年9月14日

警察が勝手に決めた基準は法令ではないので、裁判所がそれに従うことはない。

で、18条3項でいう「十分な間隔」や「安全な速度」については、警察内部ではある程度の目安ができるでしょう。

ただまあ、結局のところ警察内部で決めた基準は裁判所の判断を拘束しません。

しかしそもそも、反則制度の青切符なので裁判所まで行くことがほとんどない。

条文として「何キロ差」と規定した場合、反則制度下においても自転車の速度と追い抜き車の速度を計測して立証しないと切符を切れなくなります。

速度超過車の取締りでも、条文として数値が規定されている以上、計測して違反を立証しないと切符を切れなくなりますが、18条3項は条文として数値が規定されていないので目視で「安全な速度ではない」と認めれば違反にできる。

取締りしやすさでいうなら、数値規定されていないほうがしやすいのかと。

数値規定してないデメリット

デメリットはザルになることや、不明瞭な基準に不満を持つ人が出ることや、結局警察官の言い訳に使われて取り締まりされなくなることでしょうか。

なお、18条3項には「できる限り」とついてないため、安全な速度ではないと認めれば違反になります。

「できる限り」は良くないのよ。

| 18条3項 | 28条4項 |

| 安全な速度で進行しなければならない | できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない |

結局のところ

自転車が18条4項の違反になるとしたら、わざと邪魔するようなケースしかないので、

インターネットの消したら増えるの大原則をあなたは理解していますか❓ pic.twitter.com/BzJmBVcXkH

— 快速SLグンマー (@SL61385790) December 11, 2020

ほとんどの自転車には関係ないでしょう。

普通に左側端寄り通行している自転車からすれば特にデメリットはないですが、そもそも「できる限り」の意味を取り違えている人が多い気がする。

「できる限り道路の左側端に寄って」(18条4項)というのは「道路の左側端に寄つて、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項)という意味。

ちなみに、「ドラレコで前後カメラがないと警察が取り合わない可能性が」と書いた理由は、違反は車両に対してではなく運転者に対して切符を切るので、運転者が特定できないケースを警察的には処理できないからです。

なお、追い越し、追い抜きに関する判例(業務上過失致死傷)の注意義務違反はこんな感じ。

| 裁判所 | 自転車の動静 | 車の速度 | 側方間隔 | 判決 |

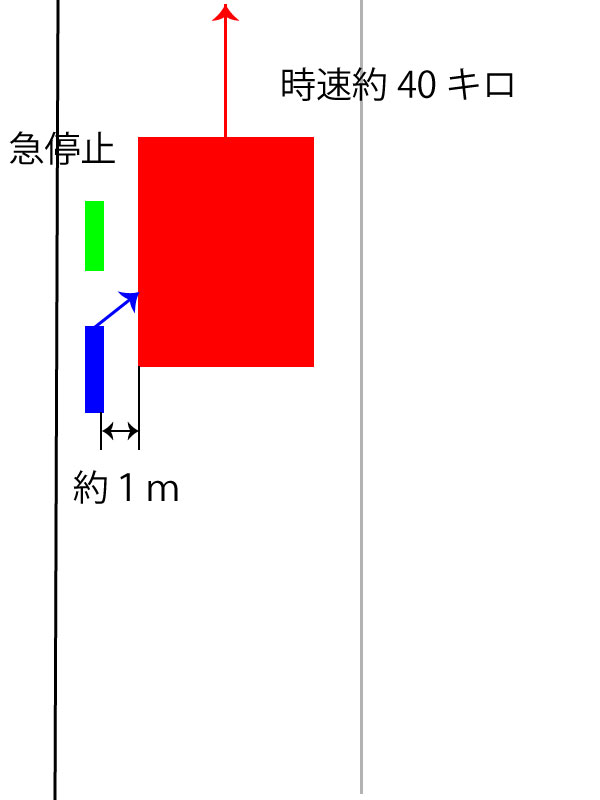

| 広島高裁S43.7.19 | 安定 | 40キロ | 約1m | 無罪 |

| 東京高裁S45.3.5 | 安定 | 30キロ | 1~1.5m | 無罪 |

| 最高裁S60.4.30 | 不安定 | 約5キロ | 60~70センチ | 有罪 |

| 高松高裁S42.12.22 | 傘さし | 50キロ | 1m | 有罪 |

| 東京高裁 S48.2.5 | 原付二種 | 65キロ | 0.3m | 有罪 |

| 仙台高裁S29.4.15 | 酒酔い | 20キロ | 1.3m | 有罪 |

| 札幌高裁S36.12.21 | 安定 | 35キロ | 1.5m | 無罪 |

| 高松高裁S38.6.19 | 子供載せ | – | 約42センチ | 有罪 |

| 仙台高裁秋田支部S46.6.1 | – | 45キロ | 20~40センチ | 有罪 |

| 白河簡裁S43.6.1 | 安定 | 40キロ | 70センチ | 無罪 |

| 大阪地裁S42.11.21 | 55キロ | 1m | 有罪 | |

| 金沢地裁S41.12.16 | ややふらつき | 30キロ | 1m | 無罪 |

| 広島高裁S32.1.16 | 安定 | 10キロ | 50センチ | 無罪 |

| 大阪高裁S44.10.9 | 酒気帯び蛇行オートバイ | 40キロ | 1m | 有罪 |

※これらは側方間隔のみで有罪にしたわけではないので、具体的な状況は下記をご覧ください。

上の判例の判断はこう。

| 追い越し等を差し控えるべき注意義務違反 | 側方間隔不足 | 側方間隔は問題ないが、減速や警音器吹鳴義務違反 |

| 最高裁S60.4.30 | 東京高裁 S48.2.5

高松高裁S38.6.19 仙台高裁秋田支部S46.6.1 大阪高裁S44.10.9 仙台高裁S29.4.15 |

高松高裁S42.12.22 |

最高裁S60.4.30は、弁護人が引用した「広島高裁S32.1.16判決」を「事案を異にし適切ではない」として広島高裁S32.1.16判決を否定してない点に注意。

おそらくは判例との兼ね合いで警察内部の基準を作ると思いますが、自転車の挙動や年齢、道路の状況次第で安全な速度なのか十分な間隔なのかは違うので、あえて数値規定してないことで取り締まりしやすくしているのかも。

数値規定があると、計測して立証しないと切符を切れなくなりますから。

側方間隔を定めたほうが良かった気がしますが、よくよく読めば警察的には取り締まりしやすくしているようにも取れる。

ちなみにですが、警視庁基準では18条1項でいう左側端寄り通行の基準があるにはあります。

ただし、今も採用しているのかわからないので(平成元年の資料)、数値は書きません。

そもそも18条1項でいう「左側端寄り通行」は、その範囲を一律には論じ得ないから基準がないので、

道路状況次第で左側端の範囲が違うのは当たり前。

一応、時速45キロで追い抜きするには最低1m以上とした判例がありますが、あくまでも「一義的に確定すべきでない」なんですよね。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

今までは業務上過失致死傷罪の注意義務違反として問題にしてきたものを、道路交通法違反として処理できるようにするわけなのでマシといえばマシになりますが、個人的にはビミョーな面が大きい気がします。

けどそもそも、普通に左側端寄り通行している自転車には新たに何かをする義務が生じるわけではないので、追い抜き車が「減速する」という部分だけはマシなのかも。

わざとブロックしてヒャッハーしていた自転車には罰則(18条4項)を設けるので、その意味では今まで罰則がなかった部分に対処しただけでしょう。

数値規定すれば計測して立証しない限り違反にはできませんし、計測方法が適切なのかで揉めるだけだし、その意味では数値規定にしないほうが取り締まりしやすい。

しかしザルになりやすい。

さて、どちらが適切なのかは難しいですね。

全般的には側方間隔を義務付けしなかった点では失敗感がありますが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント