こちらに関係して。

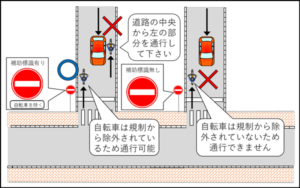

一方通行でも「自転車を除く」の補助標識がある場合、17条5項1号でいうこれに該当しないため(自転車が逆向きに通行可能なので)

「道路の中央から左側通行義務(17条4項)」があります。

一方通行道路(普通自転車が通行可能な場合)の場合

一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、普通自転車の通行(逆行)が認められている場合も道路の左側の部分を走行しなければなりません。

(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(禁止場所を通行した場合)

一方通行とは、道路における車両の通行につきいずれか一方からする通行が禁止されている道路のことである。なお、一方通行の道路について、その道路全体を「道路の左側部分」とみなすとする説があるが、これは誤りであって、一方通行の道路にも、道路の「左側部分」と「右側部分」が存在する。公安委員会が区間を定めて、これを行う。なお、歩行者について「一方通行」の道路はない。<横井・木宮115ページ>

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

これってクルマについても同じですが、車幅の都合から「中央から右側」にはみ出るのは仕方がない(5項2号)。

しかし、交差点部においてこうなる場合を見かけます。

一方通行&「自転車を除く」ですが、これが本当にアリなのかはいまだに謎。

理屈の上では17条5項1号の一方通行に該当しないはずなので、クルマも左側通行義務がありますが、停止線は道路全幅に引かれている。

2列になれば「直進・左折車」と「右折車」が分かれて合理的にも思えるけど、一方では「自転車を除く」なので自転車は反対向きに通行可能です。

しかしクルマが2列化すると自転車は通行できなくなるという…

これをどう考えるのでしょうか?

ちょっと自信がないですが、おそらく。

クルマがこの道路に進入したときの標識次第なんだろうなと思ってまして、進入する際に「自転車を除く」の補助標識がなければ、下⇒上方向に進入する車両からすれば「一方通行(17条5項1号)」になる。

標識はあくまでも対面する車両に向けたものなので、進入口の標識に「自転車を除く」の補助標識がない以上、下⇒上に進行する車両からすれば「17条5項1号の一方通行」になる。

そうすると2列化しても違反にならない。

第三十四条

4 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

第十七条

5 (略)

一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二列化して違反にならないというよりも、一方通行の場合は「できる限り右側端に寄り」なので(17条5項1号、34条4項)、むしろ法規に従うと二列化する。

ところが進入時に「自転車を除く」がついているなら、17条5項1号の「一方通行」には該当しなくなり、右側通行できないため緑車両は2列化すると逆走になる。

結局、自己が視認可能な標識がどうなっているか次第なんだろうなと思うけど、一方では停止線が道路全幅に引かれている以上、結局は2列化を容認しているとみなすしかない…のでしょうか?

で。

一部都道府県では、一方通行の「進入口」には補助標識をつけず、「出口」に補助標識をつける運用。

要は自転車が逆向き進行可能であることを示せばいいという発想なんだろうけど、そうすると向きによって意味が変わるおそれがある。

| 下⇒上に進行する車両 | 上⇒下に進行する自転車 |

| 17条5項1号でいう「一方通行」に該当する道路 | 17条5項1号でいう「一方通行」に該当しない道路 |

進入口にある標識次第で、意味が変わってしまうと思うのですが、結局のところ停止線は全幅に引かれているわけだし、

先日挙げたこちらについては「自転車を除く」としながらも交差点手前には指定通行区分(車両通行帯)まである。

自転車がこの方向に進行することが可能だと言いながらも、指定通行区分(車両通行帯)にして自転車が通行する余地を無くしているわけで。

そもそも私が17条5項1号の解釈を誤っているのか?とも考えましたが、たぶんですよ。

法の解釈と構造を合致させてないから、厳格に解釈すると意味不明になってしまうだけなんじゃないかと疑うのですが、「事故らないようお互いに気をつけて!」みたいな曖昧な運用なんだろなと考えるしかないのかな。

解釈にやや疑問があるので、そこはご了承ください。

何か間違っているのだろうか?

そもそもの話、「自転車専用」とついている信号は特定小型原付に対する効力がなく、自転車専用信号しかない道路の場合には特定小型原付には「信号がない交差点」になってしまいますが、

これは警察庁が見逃しているバグなんだと思う笑。

信号につく補助標識は施行令、標識につく補助標識は標識令と別の法律になっているわけで…

一方通行についても

クルマが二列化?

譲りあってよろしくね。

こんな感じで、かなりアバウトに運用している気がします。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

そもそも公安委員会規則(交通細則とか)で一方通行除外車両が存在する場合があるわけで(警護列車両は全国?)、除外車両があるなら17条5項1号に当てはまらないとなるとほとんどの一通が当てはまらないことに

除外される車両が指定された向き以外に走る場合にはその車両に左側通行が適用されるって感じなんですかね

元々一方通行になるような狭い道だと物理的に右にハミ出るからある規定なのかとおもったのですが、大阪とか6車線ある一方通行があったりするので、たまたまなのかそういう道路も想定してたのか謎ですよね

コメントありがとうございます。

確かに公安委員会規則による除外を考えると1号に当てはまる道路が存在しなくなりますね。

そうすると解釈が間違っている…と捉えたほうがいいのでしょうか?

悩みます…

一方通行の解釈についてですが、道路交通法第9条では「歩行者用道路」を「(前略) 車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路」としつつ、「その禁止の対象から除外されていることにより通行するとき」を後述していることから、同法上の車両の通行の規制については、前提として補助標識等による除外は考慮していないように思います。あくまで私なりの解釈ですが、どうでしょうか。

コメントありがとうございます。

なるほど…しかしそうなると、警視庁のイラストのような場合、上⇒下に通行する車両には17条4項の適用がなく(18条1項の適用はある)、下⇒上に通行する車両には17条4項の適用がある…みたいな不思議な状態になりそうで、ちょっと変な気もするのです笑