時速100キロ以上で走るというのもなかなかヤバいですが、ちょっと気になる報道。

この事故はきのう午前0時半ごろ、山形市東青田の国道13号で道路を横断していた大学生の男性が左から直進してきた乗用車にはねられ、その後死亡したものです。

この事故について、警察はきょう、乗用車を運転していた山形市緑町の無職の男(25)を過失運転致死の疑いで逮捕しました。

警察によりますと、事故当時、男は横断歩道があるにもかかわらず、制限速度を超える時速100キロ以上で安全確認をしないで車を走らせ男性に衝突し、死亡させた疑いがもたれています。

この事故で、男もケガをして病院に運ばれていて、警察では回復を待って話を聞き、きょう逮捕となりました。

また警察によりますと、死亡した男性は横断歩道の近くを赤信号の状態で小走りで横断していたということです。

このタイプの事故ですが、まず一般的にいう「被害者が赤信号無視」だと仮定します。

刑事過失を認定する上では、「赤信号無視する歩行者を予見する注意義務はない」といういわゆる信頼の原則が既に確立されている。

しかし予見義務はなくても、回避可能な事故は防ぐ義務を負う。

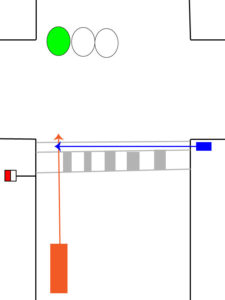

まず、容疑者から被害者が視認可能になる位置を捜査して立証することになります。

例えば容疑者が被害者を視認可能になる位置が○✕m手前だと立証されたなら、「制限速度で通行していた場合に」急制動して回避可能だったか?が問われる。

回避可能だったなら起訴して有罪になるし、捜査段階で回避不可能と判断されたなら不起訴になりうる。

ただまあ、若干気になるのはここ。

警察によりますと、事故当時、男は横断歩道があるにもかかわらず、制限速度を超える時速100キロ以上で安全確認をしないで車を走らせ男性に衝突し、死亡させた疑いがもたれています。

事実関係はわからないので推測になってしまいますが、理屈の上では被害者が青信号で横断開始したものの赤信号に変わってしまった「残存横断者」の可能性もあって、その場合、クルマの進行方向の対面信号は赤→青に変わってすぐですよね。

その場合、理屈の上では「残存横断者が予見可能」と捉える余地があり、制限速度内で通行する義務(道路交通法22条)のほか、減速して警戒する注意義務があることも。

報道からすると、警察が言っている内容は「それ」を指しているようにも取れますが、事実関係はわかりません。

要は信頼の原則を適用しない「特別な事情」に当たるケースという意味にも取れるし、純粋に制限速度遵守義務の話をしているようにも取れるので、詳しくは捜査して事実関係を確定しないとわからないのよね…

比較的似ているように思うのは、徳島地裁 令和2年1月22日。

夜間片側三車線の道路にて、赤信号無視し自転車横断帯を横断した自転車と、時速72キロ(制限速度は60キロ)で青信号の交差点を通行しようとした被告人車が衝突。

この判例ですが、検察官がこのように主張したため、時速60キロで通行していた場合の回避可能性は判断されてない。

なお、以下の検討は、秒速約20.05メートル【時速約72キロメートル】という被告人が現に走行したと認められる速度を基に行っており、法定速度である時速約60キロメートルで走行した場合の検討はしていないが、本件では、検察官が、公判前整理手続を行い、公判で被告人質問まで終了した後の打合せ期日において、法定速度を順守していなかったことを併存過失とする訴因変更を行う予定はない旨明言しているため、この点について更に訴因変更を促すなどして審理、検討することはしない。

徳島地裁 令和2年1月22日

検察官が「速度超過を併存過失としない」と主張したため、時速72キロの限界停止距離を被告人に有利に約49.4メートル手前と設定。

被告人車両が、制動前の速度を秒速20.05メートル、空走時間を被告人に有利に1秒、摩擦係数を0.7、重力加速度を9.8とした場合の結果回避可能な限界地点である、被告人から見て衝突地点から約49.4メートル手前の地点を通過した時点における被告人の注意義務違反の有無について検討する。

徳島地裁 令和2年1月22日

約49.4メートル手前で被告人に注意義務違反があったか?を争ってます。

被告人が注意していれば約49.4メートル手前で被害者を視認可能だったのか?という話ですが、住宅などの光、対向右折車がいたことから片側三車線の反対側を注視する義務を負っていたか、自転車だと視認可能だったか?など総合的にみて、約49.4メートル手前で被害者を視認できなかったと裁判所が判断。

信頼の原則を否定する特別な事情もなく、被告人は無罪。

赤信号無視した歩行者の場合、視認可能な地点がどこなのか、速度遵守していたなら急制動して回避可能だったか?が争点になりますが、徳島地裁判決は検察官が主張した「もっと手前で視認可能だった」が否定されたため、限界停止距離の地点で被告人に注意義務違反があったかどうかが争点になっている。

話を冒頭の事故に戻しますが、要は残存横断者のようなケースと、完全赤信号の場合ではクルマが負う注意義務は違う。

また、どちらにせよ容疑者が被害者を視認可能になる地点がどこなのか次第で過失責任は変わりますが、どちらにせよ速度超過していいことなんて何もないし、被害者にしても赤信号無視(もしくは途中で赤信号に変わった場合も)は当然良くない。

けど、細かい状況次第でだいぶ話が変わるわけで、結局は報道を見てもわからないのよね。

そうなると誰にでも共通する一般原則の確認をして自分の運転に役立てるしかないけど、

・前方注視する

・クルマからみて赤信号→青信号に変わってすぐは残存横断者が予見可能なので、減速して警戒する

これらは注意。

なお、徳島地裁判決にて検察官が「速度超過を併存過失とする訴因変更はしない」と明言した理由を考えると、そもそも検察官は違う線を主張したから。

そっちのほうが問題。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント