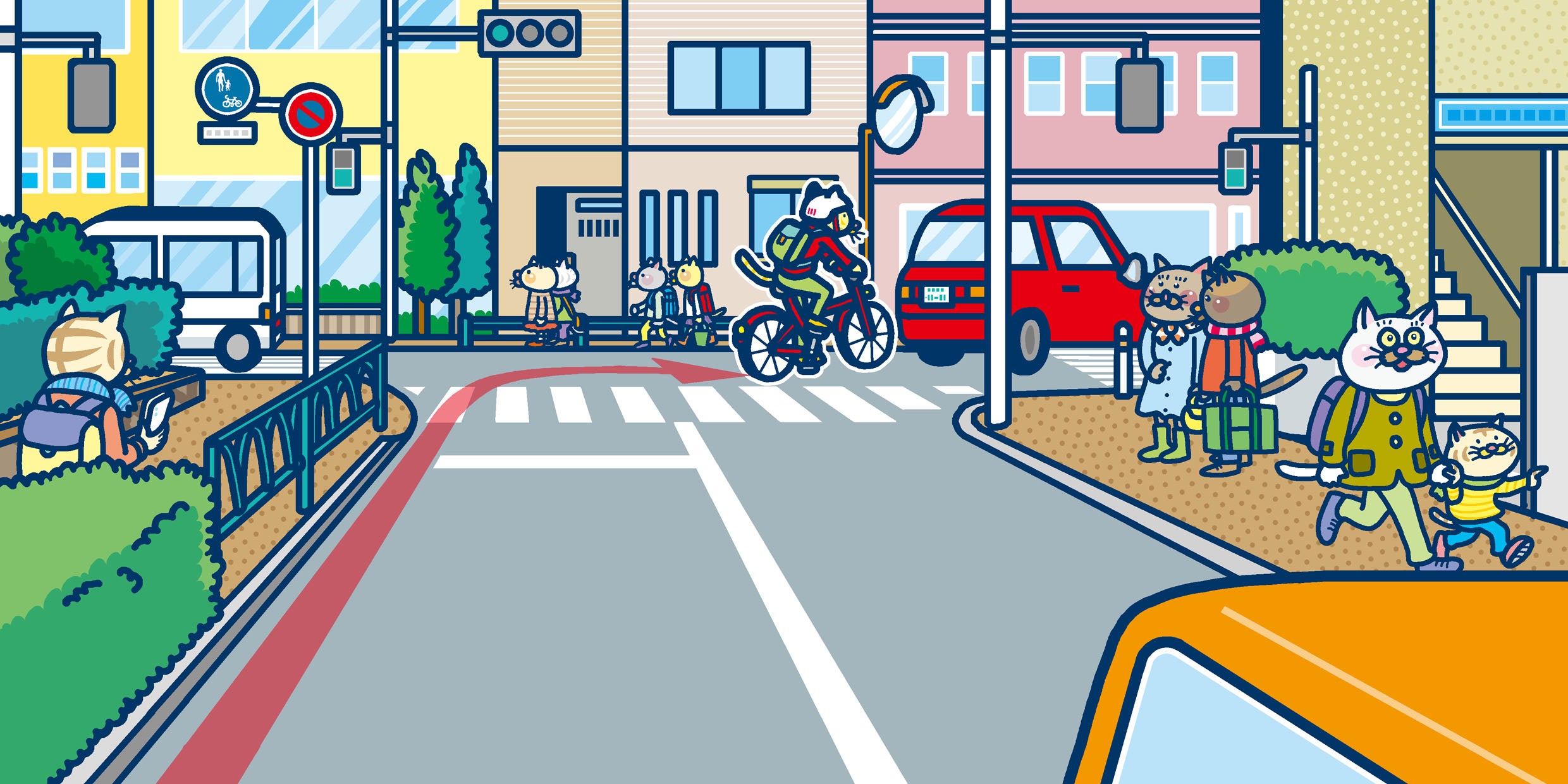

自転車の右折方法について解説がありますが、

この解説は当然正解。

ただまあ、右折方法としてこれ以外が認められないわけではないことが、自転車ルールを分かりにくくしている原因なんじゃないかと…

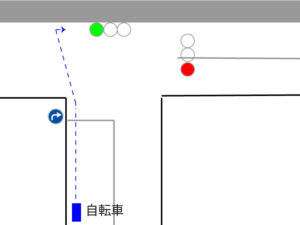

自転車の場合、一定の要件を満たせば歩道通行できるわけでして、

これも結果的には右折したのと同じですが合法。

より詳しくいえば、「歩行者化による信号無視回避」と「車両の横断」の組み合わせになる。

けど結果的には右折したのと同じ。

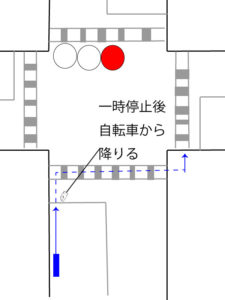

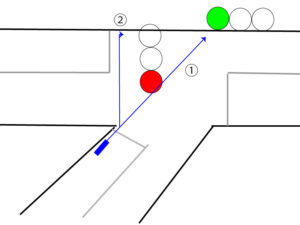

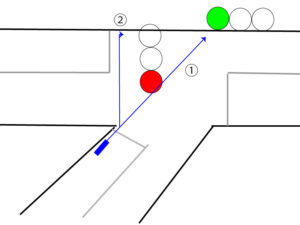

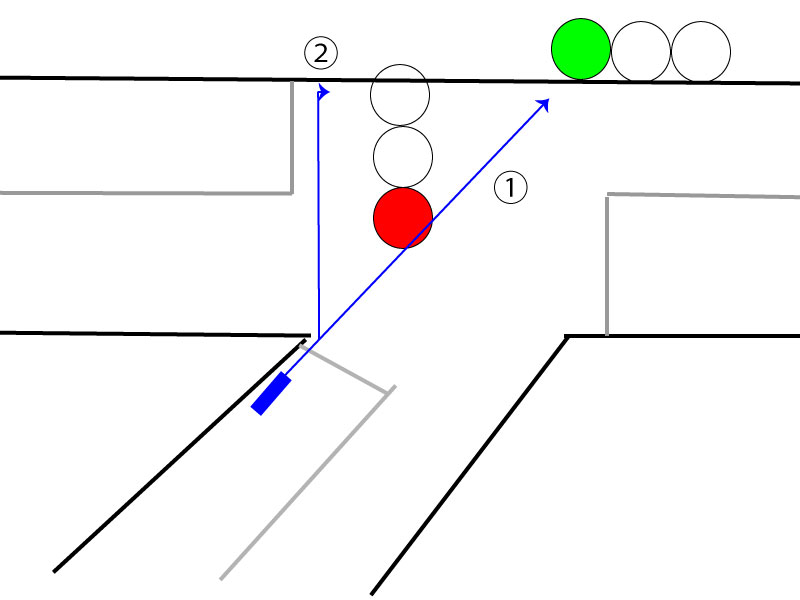

以前書いたこれにしても、

「右折禁止」の交差点において、

このように「右折」することは違反ではない。

右折方法違反(34条3項)にも、指定方向外進行禁止にも抵触しない。

理由はシンプルで、やっているプレイは「右折風」ですが、道路交通法上は横断になるからなのよね。

けど、この解釈は残念ながら道路交通法マニア以外にはなかなか難しい。

要は歩道通行可能な分、ルールの解釈自体が複雑になっているわけで、冒頭のJAFような「正しい解説」をしたところで必ずしも役に立つわけではないのよね。

「結果的右折」を可能にするプレイは他にもあるわけでして…

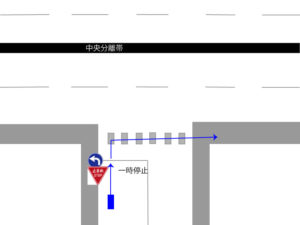

「自転車は二段階右折」とアナウンスすることは当然ですが、現実的には「その二段階右折のラインがわからん」というケースはいくらでもあって、

交差点が変形であるほど、わからなくなる。

理想的な十字路やT字路の解説は誰でもできるけど、現実にはY字路とか、M字開脚路とか、複雑過ぎてわからないケースも多いわけで「自転車は二段階右折!」ばかり強調して本当に正しいのか疑問。

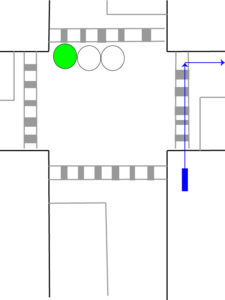

それこそ以前炎上していたこれにしても、

二段階右折しましょうね pic.twitter.com/niG4umZfSj

— らんらんサイクル (@RanRanCycle) January 3, 2024

二段階右折してないから違反!とは言い切れない事情があって、この交差点は左折禁止の指定方向外進行禁止規制が掛かっている。

このように一方向にしか進行できないT字路について、合図不履行(道路交通法違反)は成立しないとした判例があり、

一方向しか進行できない交差点について、左折ではなく直進とみなすから合図はそもそも不要と解釈している。

単なる曲がり角扱いなのよ。

前記曲角を左折東進する以外に、自動車の進行し得べき道路はないのであるから、その道路に沿い前進する場合、自動車運転者としては、上記の如き見とおしのきかない曲角においては、徐行又は警音器吹鳴等の方法により衝突の危険を回避すれば足り、特に左折の合図までする要はないものと思われる。何となれば、法の合図を命ずる趣旨は、例えば、一直線の道路でも、横断するとか、転回又は進路を変えるような場合は格別、そのまま前進する場合には、特に合図の要はなく、丁字路とか十字路又はY字路等の道路を進行する自動車がいずれの方向に進行するのか、後続の自動車又は前方から進行してくる自動車或いは通行人等に自車の進行方向を示し、衝突等の危険を未然に防止せんとする趣旨に外ならないのであるから、前記の如く、事実上丁字路の一方が通行止になっていて、自車がそのまま道路に従って前進するような場合、進行道路が屈曲していたからといって、殊更、左折の合図をする要はないものと解するのが相当である。

仙台簡裁 昭和38年2月13日

この判例に倣うなら、右折しかできない交差点を進行することは事実上の直進とみなすわけで、映像の自転車が「右折方法違反」とは言い切れないことになる。

もちろん「左折禁止」の指定方向外進行禁止があるからそういう解釈になるわけで、右左折可能なT字路には当てはまらない。

自転車のルールって条文上は明確に思えるけど、実務上は曖昧。

右折風だけど横断というケースもあるし、そもそも「交差点の側端」とはどこなのかわからないケースもあるし、右折なのか曲がり角を直進なのか疑わしいケースすらある。

それらの曖昧さを考えると、ルールを理解してない人がいるのはある意味必然なんじゃないかとすら思う。

それこそ、

どっちが正解なのか、根拠をもって答えられる人がどれだけいるのだろう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

自転車は二段階右折のみ、に無理がある気がする。生活道路で本当に右折しないか、というと多分一般的に行われているので…

コメントありがとうございます。

生活道路でも二段階右折は難しくないですし、むしろ生活道路のほうが必要な気がします。