読者様から質問を頂いたのですが、これは全く知りませんでした。

国道1号にポールで仕切られた自転車通行帯ができたことをご存知でしょうか?

質問したいのは、左折(交差点、道路外)するときに、自動車がポールをなぎ倒して自転車通行帯まで左側端に寄せるわけにはいかないにしても、オートバイや一般原付はポールの隙間から自転車通行帯に進入して左側端に寄せてから左折するのでしょうか?

交差点を左折する場合

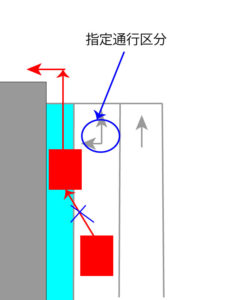

そもそもなんですが、現場をみてないけど国道1号クラスの場合、交差点には「指定通行区分」がありませんかね?

指定通行区分(進行方向別通行区分)とは「左折レーン」「直進レーン」などが指定されている道路標示又は標識。

指定通行区分として左折レーンがあるときは、自転車通行帯に進入して左折すると違反ですよ。

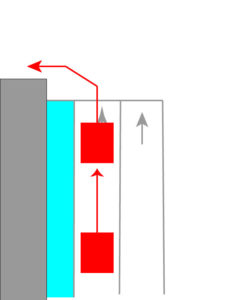

○間違い

○正解

○正解

○間違い

警察庁の解説はこちら。

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

なぜこういう解釈になるかですが、「左折前の左側端寄せ」は34条1項に書いてある。

しかし、指定通行区分があるときには34条1項ではなく指定通行区分に従えとなっているわけ。

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

※同条第一項とは前半の「前条」と同じという意味なので、34条1項を意味する。

読みにくいので簡略化します。

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、34条第1項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

左折レーンがあるときは左折レーンから左折しなさいとしているので、自転車通行帯に進入してから左折すると指定通行区分違反。

なのでポールの隙間から自転車通行帯に進入しちゃダメです。

直進優先なので、左折レーンの先で直進自転車を先にいかせてから左折することになる。

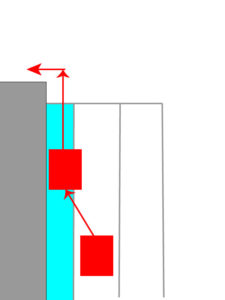

道路外に左折する場合

道路外に左折する場合には自転車通行帯に進入してから左折してもかまわないのですが、「できる限り左側端に寄って」の解釈。

第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

「できる限り」とはこういう意味。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは

その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。

左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

「できる限り左側端に寄って」って、意味合いとしては「可能な範囲で左側端に寄って」が正解。

「ガチガチに左側端に寄って」という意味ではないのですが、なぜか勘違いする人が多い気がする。

道路外に左折する前に、ポールの隙間から自転車通行帯に進入してから左折しても違反にはなりませんが、ムリしてポールに引っ掛けて転倒するリスクすらあるわけだし、自転車通行帯に進入せず左折しても問題ないですよ。

ただし、直進する自転車や特定小型原付が優先なのは言うまでもなく。

というよりも、たぶん自転車通行帯に進入しないほうがいいです。

最近特に思うのですが、警察官がきちんと道路交通法を把握しているとは思えないのですよ。

そうすると、ポールの隙間から自転車通行帯に進入した時点で「通行帯違反」として切符を切る可能性すらある。

ビックリしたのは

交差点に指定通行区分(左折レーン)があるときは、クルマが左折する際には左折レーンから左折する義務があるわけですが、

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

某県警本部交通企画課は勘違いしてました。

条文の再確認と、この資料を提示してやっと理解したらしく「大変勉強になりました」と言われましたが、県警本部交通企画課が把握してないルールに何の意味があるのかわからない。

分かりにくいことは認めますが、警察に聞いたらガセネタ掴まされるリスクすらある時代なので、生活に密着する法律なのにこれでいいのかと疑問視してます。

分かりにくいルールがダメなのよ。

インフラを整えても使い方がわからないと厳しい。

たぶんなんだけど、警察は一般向けに質疑回答サイトみたいな事例集を立ち上げたほうがいいんじゃないかな。

まあ、県警本部がきちんと把握してない問題は根が深くて、

これにしても、県警本部がマスコミにガセネタを伝授したことが原因でしたからね…

何日も掛けて調べ直したようですが、県警本部のガセネタ問題を見ても、結局分かりにくいルールがダメなんじゃないかとすら思う。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

「直進優先なので、左折レーンの先で直進自転車を先にいかせてから左折することになる。」

の「(左折に対して)直進優先」の法的根拠は?

コメントありがとうございます。

26条の2第2項と、そこから導かれる注意義務と解釈されてますね。

進路とは道路の進行方向に沿った車両の幅と解釈されてますが。

左折する際に他車の「進路」を横切ることになり、進路に従って通行する車両と、進路を横切る車両では前者が優先します。

他に根拠を挙げるならば、左折時は「徐行義務」があり、直進時は最高速度遵守以外にないことからも、同注意義務は理解できるかと。

なお、「法的根拠」とおっしゃる真意がよくわかりませんが、日本の道路交通は道路交通法のみならず、道路交通法から導かれる注意義務(過失)も含みますから、そこは分けずに回答しました。