こちらで挙げた内容に質問を頂いたのですが、

結局どっちやねん?となりませんか。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

これは「道路交通法の義務」と、「過失(注意義務違反)」を混同していると分かりにくいかなと。

道路交通法の義務と、過失(注意義務違反)

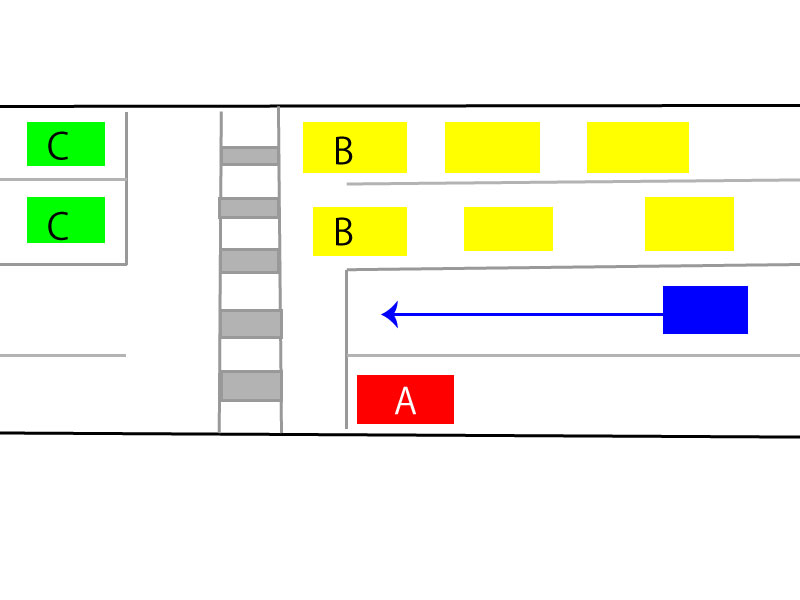

大雑把に道路交通法の義務と過失(注意義務違反)の関係を示すとこうなる。

要は、道路交通の安全確保のために一部のみを具体的に規定したのが道路交通法。

しかし道路交通法ではあらゆる状況について規定することは困難なので、それとは別に注意義務違反(過失)という概念があるのよ。

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

具体的に検討します。

例えばこのような判例がある。

被告人は自動車運転の業務に従事していたものであるが、昭和40年7月2日午前7時50分頃タクシーを運転し東京都品川区大井一丁目二番地先の国鉄大井町駅前広場に至り、一旦停車した後、後退しようとしたが、自車の右側後方には一台のライトバン自動車が同方向に向つて停車し、その左側に被害者(当29年)が佇立して運転者と立話しをしていたから、自動車運転者たるものは警音器を鳴らす等して後退の合図をし、佇立者の注意を喚起すると共に、後方を注視してその動静に注意し安全を確認しつゝ後退すべき業務上の注意義務があるに拘わらず、これを怠り、合図をせず左後方の安全のみ気を奪われ右後方の安全を確認することなく後退した過失により、同女の左踵附近を自車右後部車輪で轢き、これに加療約二週間を要する左足根部挫傷並にアキレス腱損傷の傷害を与えたものである。

東京高裁 昭和42年2月14日

道路交通法上は標識で「鳴らせ」とされている場合には警音器を鳴らす義務があり(53条1項)、危険を防止するためやむを得ないときにも「鳴らしてもいい」(53条2項)。

危険を防止するためやむを得ないときには「鳴らす義務がある」とはなっていませんが、事故を防止するため(結果回避)のためには道路交通法では定めがない注意義務があるという考え方の下、「警音器を吹鳴して注意喚起して安全確認してから後退すべき注意義務があったのに怠った」となる。

要は道路交通法の義務のみでは事故を回避できないのだから、事故を回避するためには道路交通法以上の注意義務があるんですね。

道路交通法の義務と注意義務が重なることもあるし、道路交通法には定めがない注意義務を要求される場合もあるけど、大雑把にいうとこうなる。

| 道路交通法の義務違反 | 道路交通法に定めがない注意義務違反 |

| 事故の発生に関係なくプレイ単独で処罰の対象 | 注意義務を怠っても、事故が起きなければ罪にはならない |

他の事例だと、例えば横断歩道の減速接近義務(38条1項前段)。

38条1項前段は昭和46年改正道路交通法で新設されたものですが、新設以前から業務上過失致死傷判例では「減速接近すべき注意義務がある」としていた。

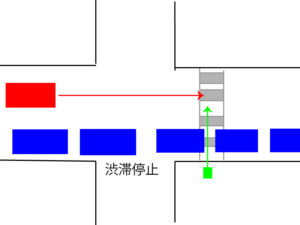

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。

しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

昭和42年2月10日 東京高裁

昭和46年改正で38条1項が新設される前から「かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務がある」としてますが、道路交通法の義務ではないため、事故が起きたとき以外は問題にされなかった。

しかし昭和46年改正で38条1項が新設され、減速接近義務違反は事故未発生でも取り締まり対象に変わったことになる。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

道路交通法の義務だけでなく、明文化されてない注意義務が別にあるというのが日本の法律です。

一時停止義務はないが、一時停止すべき注意義務はある

冒頭の件に戻ります。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

元地検交通部長の互氏によると、38条2項には対向車を含まないから道路交通法上の一時停止義務はないとしながらも、特定の場合には「一時停止しなかったことが注意義務違反になる」とも指摘している。

例えばこんなケース。

一応、38条2項は対向車を対象にしてない前提で書きますが、その場合は「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない。

そりゃ見えないのだから、「明らかにいません!」とは言えないので、減速接近義務(この場合だと最徐行)しながら横断歩行者がいないか確認するわけ。

ところが、対向車がバスやらトラックやら大型車が並んでいたら、最徐行確認だけでは事故防止にならない可能性もある。

対向車線側に小学校があり小学生がガンガン走って横断してくることが予想される場合なんかも、最徐行では事故防止にならない可能性があって、そういう場合は「一時停止して確認すべき注意義務」があると考えられる。

そういう場合には、道路交通法上の義務がなくても一時停止して確認すべき注意義務があることになるのよね。

それを互氏が指摘している。

明文化されてない注意義務がある、というのが日本の刑法や民法でいう「過失(注意義務)」になりますが、例えばこれ。

本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失

広島高裁 令和3年9月16日

道路交通法上は一時停止義務しかありませんが、「一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務」があるとしている。

道路交通法以上に明文化されてない注意義務があり、その注意義務は状況次第で違うことになりますが、道路交通法の義務と、過失(運転)致死傷の注意義務は別なんだと理解すれば、事故を回避するためには明文化されてない注意義務があることもわかるかと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

いつも参考になる記事をありがとうございます。

ところで、大雑把なベン図「まあそうなるよね」と全く私も同意するところですが、よくよく考えると「道交法違反だけど注意義務違反ではないゾーン」って具体例が思い浮かびません(笑)

逆の「注意義務違反だけど道交法違反ではないゾーン」は枚挙に暇がありませんけどね

コメントありがとうございます。

注意義務違反とはあくまでも過失運転致死傷や民事の問題、つまり「事故発生と因果関係があるか?」の話になります。

例えば自転車にベルを装着するのは公安委員会遵守事項(71条6号)で規定されてますが、ベルがついていたら事故が起きなかったという事例はほとんどないと思うので、ベル未装着が道路交通法違反になっても、過失致死傷罪の注意義務違反とはなりません。

原付が自転車通行帯を通行していれば通行帯違反になりますが、通行帯違反のまま横断歩行者妨害をして事故を起こした場合、事故発生の要因はあくまでも減速接近義務違反や前方不注視になり、通行帯違反とは因果関係がないことになります。

つまり道路交通法違反でも過失運転致死傷罪の注意義務違反にはならないわけです。

なるほど!

ベルはまさにそうですね!

両手でブレーキングして事故回避する方が妥当ですもんね

要するに雑にまとめてしまえば、事故が起きた際に裁判所が「関係ない道交法違反持ち出して論点そらすな」とツッコミ入れそうなものが「道交法違反だけど注意義務違反ではないゾーン」と言えそうですね(笑)

ありがとうございました。

コメントありがとうございます。

だいたいそんなイメージです。

要は目的が違います。