道路交通では、道路交通法の義務違反と過失(注意義務違反)は別問題という話は何回も書いてますが、

刑事責任上の注意義務と、民事責任上の注意義務は範囲が違います。

Contents

無罪になった判例から考える

例えばこのような刑事判例がある。

判例は東京地裁 昭和46年2月18日。

業務上過失傷害罪(現在の過失運転傷害罪)の事件です。

まずは事故の概要から。

・クルマは青信号に従い右折し、横断歩道手前で一時停止

・小学生3名のうち、2名が歩道に引き返した。

・1名(A)はそのまま横断歩道を左→右へ横断して被告人車の前を通過した(このとき2名は声を掛けた)。

・Aは軌道敷のレール部分でしゃがんで、手にした棒でレールをつつくようなことを始めた。

・Aは被告人車からみて、右前方5.6mの位置。

・被告人はAの様子を数秒間停止後して観察し、そのまま右へ横断すると考えた。

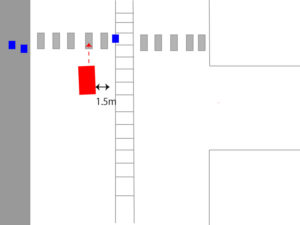

・被告人は現状、Aとの間に1.5mほどの側方間隔を置いて安全に通過できると考えた。

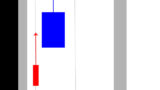

・被告人は時速5キロ程度でAを注視しながら進行したものの、突如Aが反転して左側歩道に戻る動きをしたため急停止したものの衝突。

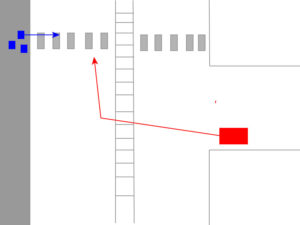

イメージはこんな感じなんじゃないかと(信号は割愛します)。

クルマが青信号に従って右折し、横断歩道の前で一時停止。

小学生のうち一名が被告人車の前を横断。

この際に、小学生は被告人をチラ見。

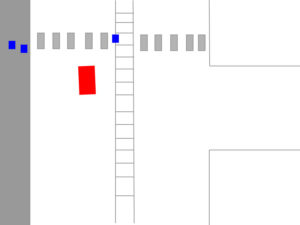

小学生は軌道敷のレール上にネズミの○骸を置く遊びを始め、被告人はしばらく観察していました。

被告人は小学生との側方間隔を1.5m空けて進行できると考え、小学生の様子を見ながら注意深く出発。

被告人は同人はそのまま右方に横断歩行していくものと考え、数秒間停止状態を続けたのち、同人の傍らを通過しても危険はないものと判断し、同人を注視しながら発進し、そろそろと約3.5m前進して車体が横断歩道上に半分位かかったときに、しゃがんでいた被害者が突如立ち上がって振り向きざま、やや斜め左後ろ方向に駆け出したので、危険を感じ急制動措置に出たが、1.85m位前進した被告人車両の右前部に被害者が衝突して転倒したものである。被告人としては、被害者が、被告人車両に事前に気付いていたのであるし、まさか、このような行動に出るであろうことは予想せず、しゃがんでいる同人の約1.5m位脇を無事通過できるものと考え、同人の動静を十分注視しながらゆっくり前進したものであって、運転者としての注意はつくしたつもりである、というのである。

これについて東京地裁は、運転者は注意義務を果たしていたとし無罪に。

検察官が主張するような注意義務があったかどうかを検討するほかはないが、被告人は被害者の動静注視は十分につくしていたと認められるし、また、本件当時のつぎのような状況、すなわち、本件現場が自動信号機によって交通整理の行われている大きな交差点の出口付近であり、都電の軌道敷を含めて車道幅員は計20mを越える大通りであって、学童等がしばしば不規則な行動をして遊びまわるようなことが予想されるようなところ(たとえば路地等の裏通りとか、広場付近、あるいは団地内の道路等)とはまったく異る場所であること、被害者らが当時9才の小学生で、しかも下校途中であったこと(幼児ではなく、また、交通規則等の遵守を期待できる通常の通行人と目し得る者であって、一見して交通秩序や危険にまったく無関心な路上遊戯者といえるような状態にある者とは認められない)を考えると、前記弁解事実のような状況下における通常の自動車運転者に、しゃがんでいる被害者が本件においてとったような突飛な行動に出るかもしれないことまでも事前に予想すべきであるとすることは難きを強いることになるというほかはなく、これを予見すべきであるとして構成されている検察官主張の注意義務はこれを認めることはできない、といわなければならない。なお、検察官の主張する警音器の吹鳴は、本来、本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務として認めることはできない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときは、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり結果回避は結局不可能であるからである)のみならず、かりに、そうでないにしても、被告人の弁解するように、もし、被害者が被告人車両の存在に気づいていたとすれば、そのような歩行者になお義務として警告を与えるべきであるとすることはいささか酷といわなければならない。そして、被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる。

東京地裁 昭和46年2月18日

さて。

この事故について民事をどのように解決したかは記録がないのでわかりませんが、おそらく、横断歩道での基本過失割合「運転者:歩行者=100:0」から歩行者の直前横断を相殺する程度で、歩行者過失は10%程度なんだろうなと。

そうすると「刑事無罪、民事過失は90%」という状況になる。

そもそも勘違いしやすいのは、刑事と民事は目的が違う点。

事故の責任として国家が刑罰を課す基準と、被害者がケガしたことに対する賠償責任は全く違う話なのよね。

強者対弱者の関係では、過失割合は「どっちが悪いか?」なんて基準ではない。

ところで、(2)で述べたような、本件マンションのスロープで危険なスケートボード遊びをし、しかも、間近に迫っている加害車両に気付くことなくスロープを滑り降りた亡被害者の落ち度と、(3)で述べた被告の落ち度とを単純に比較するならば、被告の主張するように、亡被害者の落ち度の方がより大きいと言えるだろう。

しかし、交通事故における過失割合は、双方の落ち度(帰責性)の程度を比較考量するだけでなく、被害者保護及び危険責任の観点を考慮し、被害者側に生じた損害の衡平な分担を図るという見地から、決定すべきものである。歩行者(人)と車両との衝突事故の場合には、被害者保護及び危険責任の観点を考慮すべき要請がより強く働くものであり、その保有する危険性から、車両の側にその落ち度に比して大きな責任が課されていることになるのはやむを得ない。特に、被害者が思慮分別の十分でない子供の場合には、車両の運転者としては、飛び出し事故のような場合にも、相当程度の責任は免れないものというべきである。

平成15年6月26日 東京地裁

刑事責任上の注意義務と、民事責任上の注意義務は差があることになる。

例えば上の刑事訴訟では「警音器を吹鳴すべき注意義務違反」が認められなかったわけですが、民事では「窓を開けて声を掛けてから進行すべき注意義務違反」が認められることもある。

少なくともこの事故については、窓を開けて声を掛けてから進行していれば事故は起きてないと思われるので、刑事無罪だからといって民事無過失はまずあり得ない。

道路交通法とは別の概念

道路交通法の義務と、過失(注意義務違反)は別の概念ですが、

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

刑法上の注意義務と民事責任上の注意義務も差がある。

目的が違うのだから当たり前かと。

実際のところ「刑事は無罪、民事は運転者過失80%」になった判例もありますが、

この事故については、刑事と民事では全く違う事故態様になってますが、これが不合理ではないのよね。

目的とするものが違うのだから、事実認定に求める立証の深さすら違うのだし。

けど一定数、刑事無罪=100:0と勘違いしているでしょ。

それとこれは別、と理解しないと重大な勘違いに陥りますが、冒頭の判例にしても刑事責任上の注意義務違反がないと判断されても、民事責任上の注意義務違反がないことにはならないわけ。

道路交通法上、「窓を開けて声を掛けて確認する」なんてどこにも書いてありませんが、そういうことまで細かく規定したら法律がパンクしてしまうわけだし、そういうことは「義務ではない注意義務」として考える問題なのよね。

冒頭の刑事判例にしても、検察官が「窓を開けて声を掛けて確認してから進行すべき注意義務違反」を主張したら裁判所はどういう判断になったのだろう?と考えてしまいますが、「無罪になって良かった」ではなく「そもそも事故を起こさなきゃ良かった」に向かわないと…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント