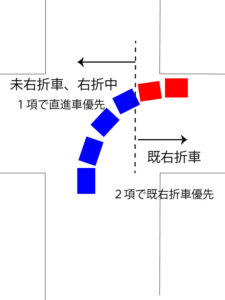

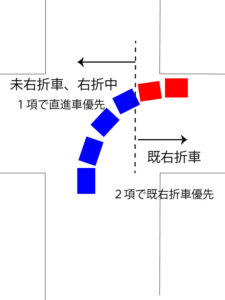

右直事故の過失修正要素に「既右折」というのがありまして、この修正要素は「右折車有利に」過失修正する。

既右折の意味を取り違えて解説する人がいるので、そもそもこの修正要素の意味を解説しようと思う。

Contents

元ネタは旧37条2項か?

民事修正要素「既右折」は昭和46年改正以前の旧37条2項と同じになっていることを考えると、旧37条2項が元ネタなんだろうなと考えられる。

昭和46年以前は37条に2項が存在していた。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。

2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。

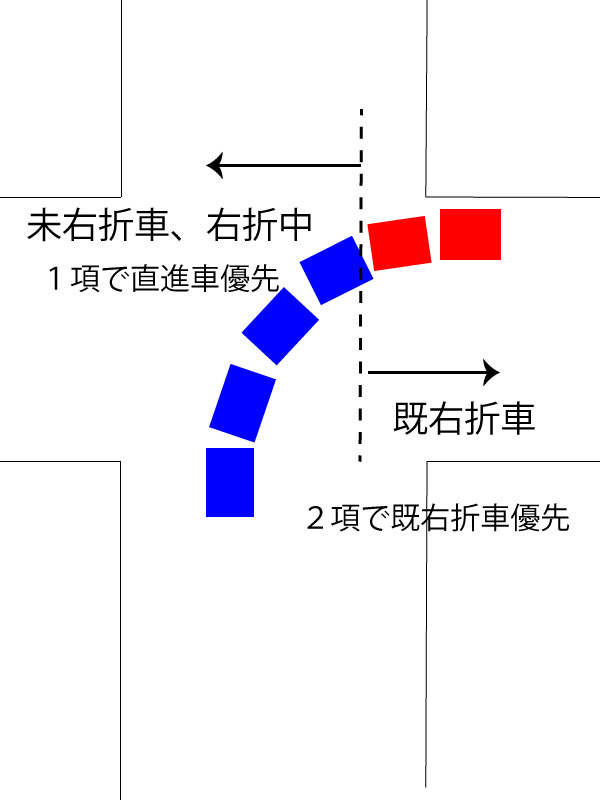

右折車は直進車と左折車を妨害するな(1項)としながらも、直進車と左折車は「既に右折している車両」を妨害するな(2項)としている。

旧37条2項の「既に右折している車両」の解釈はこれ。

道路交通法37条2項にいう「既に右折している車両等」とは、右折を開始しているとかあるいは右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいうとする解釈のもとに、本件において、被告人の車両が、いまだこの状態にはなく、直進する被害車両に優先権があるとした原判断は、正当である。

最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月28日

民事修正要素の「既右折」についても、右折を完了している状態またはそれに近い状態と解釈されている。

なぜ民事修正要素に「既右折」があるかというと、旧37条2項が削除された経緯にヒントがあると思う。

旧37条によると、読み方によっては右折しながら優先権が途中で逆転するようにも思える。

それが混乱を招き、直進車は37条2項の違反になることをおそれて徐行することになりかねない。

そして徐行した直進車を尻目に先に右折する車両が出てくることすら予想され、本来の趣旨とは違うのではないか?と疑問が生じた。

そこに待ったをかけたのが佐野氏。

2項は、1項による直進車の優先関係が発生する以前に既右折状態に入った右折車がその後に発生した事情によって直進車の進路上にとどまらざるを得なくなった場合には、直進車はそのような状態にある右折車の進行を妨げてはならないことを規定したもので、運転者が直進中に、自車進路上、制動距離外に障害物を発見したときには、これとの衝突を回避すべきは条理上当然のことで、成文による規定を待つまでもなく、2項は不要の規定である。

判例タイムズ284号「交差点における他の車両等との関係(東京地裁 朝岡智幸氏)」、佐野判事の論文からの引用

本来の旧37条2項は、直進車優先が発生する以前、つまり直進車がかなり遠い位置にいるなどの場合に右折を開始したけど、

何らかの事情により直進車の進路を塞ぐ形で停止せざるを得なくなったときに、「既に右折している車」を妨害するなという規定なんだと捉えた。

けどそもそも、余裕で回避できるのに「既右折車」に衝突しにいくことが許されるわけもない。

右折しながら優先権が逆転するかのような誤解を生むから2項は削除すべきと主張。

その結果として旧37条2項を削除し、安全運転義務(70条)の交差点特別規定として36条4項を新設した。

同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したもの

名古屋高裁 昭和59年10月31日

民事の「既右折」

民事修正要素の「既右折」は右折を完了している状態またはそれに近い状態とされますが、

要は「既に右折している状態」ならば直進車側にも回避可能性があるから、直進不利/右折有利に修正する。

ただし既右折の主張が認められる事案は必ずしも多くない印象。

そして右直事故でも「既右折」が絶対に適用されないタイプがありまして、

交差点右折でも路外から右折合流でも、右方から直進する車両との関係では「既右折」が起こり得ない。

この関係では「既に右折が完了、又は近い状態」があり得ないのだから当然か。

ところで、この修正要素との兼ね合いでこのような判例がある。

判例は名古屋地裁平成21年10月2日。

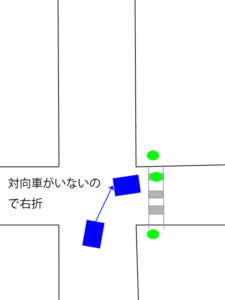

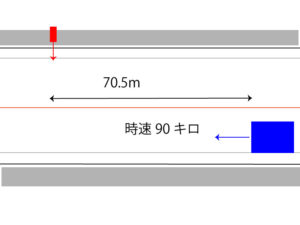

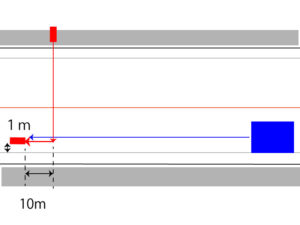

事故の態様は、原付が路外から右折合流する際にかなり遠くに直進車がいたので右折を開始した。

しかし直進車は高速度で突っ込んできた。

原付が右折合流して10m直進したところにクルマが突っ込んでますが、見方によっては「右折合流態様で既右折」にもみえるし「単なる追突事故」にもみえる。

「右折合流態様で既右折修正」だと基本過失割合は右折合流車が大きいけど、追突態様なら追突車の過失が大きい。

名古屋地裁は「追突態様」と捉えた。

右折態様既右折と追突態様では過失割合がだいぶ違うので、これは揉める要素になるのよね。

既右折の概念

先に紹介した旧37条2項の最高裁の判断ですが、原審が「既右折ではない」と判断した理由はなんなのでしょうか?

被告人車の損傷状態は、「左前フエンダー角からフロント・グリル左端が人頭大に凹損し、前バンバ左端から内側40センチの部位が全体に内に曲損し、左前輪タイヤに接着していた」(前記実況見分調書参照)のであるから、その衝突部位は、車両前部の左角附近であること、被害自動二輪車は、直進状態で被告人の車両前部の左角附近の部位に衝突していることが認められる。右衝突地点の位置関係と両車両の衝突状態から考察すると、被告人車は、衝突時において、未だ完全に右折又はそれに近い状態にあつたのではなく、右折途中の状態にあつたのであり、いわんや、衝突前、被告人が被害自動二輪車を約15m先に発見した前記実況見分調書添付図面の<1>点においては、なおさら然りであつたと認められるから、被告人車は、道交法37条2項にいう「既に右折している車両」に該当するとは認め難いといわねばならない。

東京高裁 昭和45年2月26日

衝突した両車の位置と衝突状態次第になりますが、民事でいう「既右折」にしてもほぼ同じ概念かと。

旧37条2項を削除しても民事修正要素にしている理由についても、要は既右折車両がいたら直進車が衝突を回避することは当然なので、

そういう意味合いなんだろうなと思われますが、違反と過失は別、ということを理解してないと理解できないのかも。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

素朴な疑問ですが、既右折と判断されるのは何らかの事情で停止した場合が該当する理解でいいでしょうか。それともぶつかるタイミングで右折を開始した上で既右折の位置まで到達したからと過失修正されたりするのでしょうか。

直進車もぶつかりたく無いのでブレーキかけると思いますが、事情もなく進路妨害された上で過失が付くのも少々モヤりましたので確認です。

コメントありがとうございます。

この修正要素はわりとビミョーで、停止していたことに限定されません。

要は既に右折状態なら直進側の回避可能性が上がることが理由ですが、直前高速度右折して既右折はムリかと。