こちらの続き。

自賠法3条は、加害者側が無過失の証明をしない限り人身損害の賠償責任を負うとしている。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

民法による賠償請求は被害者が加害者の過失を立証する仕組みになりますが、自賠法では加害者側が無過失の証明をしない限りは賠償責任があるとしているため、加害者側が無過失を主張するなら無過失を証明する必要がある。

これが活きる事案は度々起こります。

Contents

本当の原因はわからない

例えばこのような刑事裁判がありました。

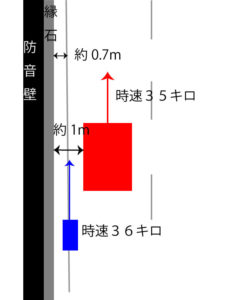

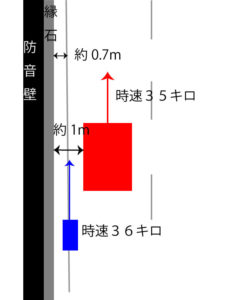

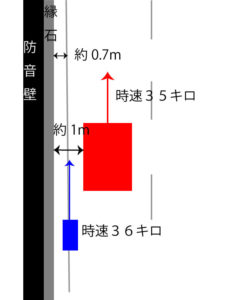

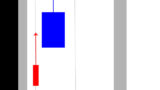

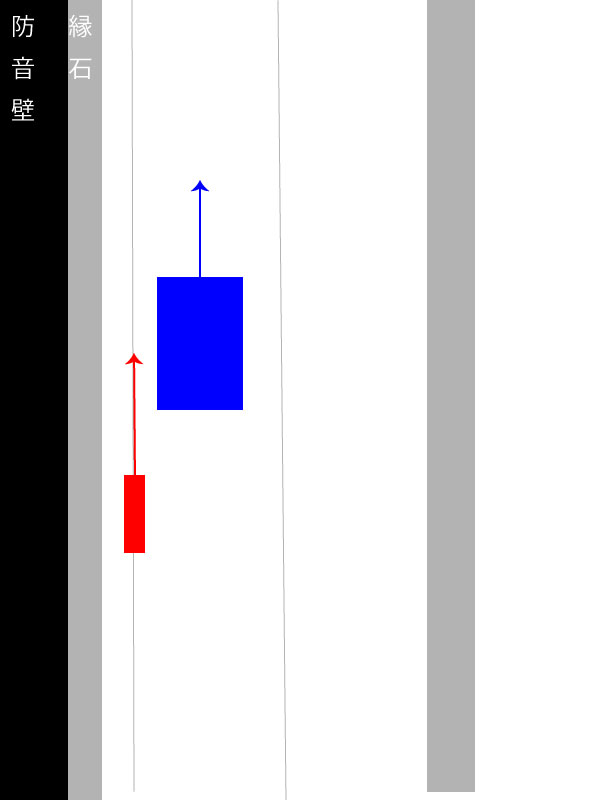

片側二車線の道路を時速35キロで運転していた被告人の横を、自転車が時速36キロで追い抜きした際に起きた「とされる」事故。

検察官は「被告人がハンドルを左に切り幅寄せした」と非難してますが、検察官の主張通りだと被告人車は縁石に衝突することになり、裁判所は鑑定結果が不正確だと指摘。

結局、幅寄せした事実はないとして無罪で確定している。

ところがそもそもの話。

時速35キロで通行する大型車の左余地約1mを、自転車で追い抜きする行動自体不自然ですよね。

これについては刑事裁判の中でも、聞き取り調査したロードバイクライダー全員が「いや、その場面で追い抜きしないでしょ」と回答している。

証拠によれば,実際に,被告人車両と車両諸元が同一の大型貨物自動車を本件道路の第1車両通行帯に置き,被告人に本件事故時の走行状況を再現させて,同車両左側面と縁石との通行余地の幅を計測したところ約1mであり,自転車(28インチのロードバイク)に乗車した警察官に,同通行余地を走行させたところ,時折その着衣等が大型貨物自動車側面に接触するなど,安全走行が極めて困難な状況であったこと,本件道路の第1車両通行帯を通行する標準的な大型貨物自動車等を任意に抽出,調査したところ,車両左側の通行余地は約1mであったこと,本件道路を通過するロードバイクライダーを抽出し,第1車両通行帯を時速約35kmで走行する大型貨物自動車の左側通行余地1mの条件で,同車両の左側を追い抜いたり接近したりするか聞き取り捜査をしたところ,いずれの対象者も否定したことが認められる。

名古屋地裁 平成31年3月8日

具体的には書きませんが、自転車に乗っていた被害者は安全意識が高い職業な上に、子供が生まれる直前でもあるからなおさらムリする動機もない。

さらに不可解なことに、下記事故態様であるなら被告人車の後続車は自転車を視認していたはずなのに、

「見ていない」。

つまりこの事故は、そもそもなぜ被害者が危険な追い抜き行為をしたのか疑問が残るし、そもそも事故態様が本当にこうだったのか?についても疑問が残る。

結局、自転車の具体的走行ルートも不明のまま。

そして自賠責保険の算定は、この刑事裁判の結果を受けて無責事故となっているらしい。

要は加害者に一切の過失がない事故として自賠責保険が認定している。

けど、被害者の職業や置かれた立場、被告人車の状況、後続車の証言などを考えると、

「そもそも事故態様が違うのではないか?」

と疑問を持つわけ。

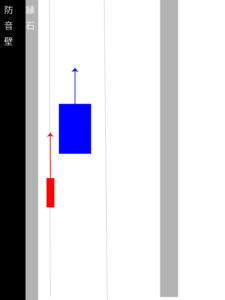

そこで民事においては、被害者側は「本当の事故態様は逆」と主張している。

| 大型車 | ロードバイク | |

| 刑事裁判 | 先行 | 後行(追い抜き) |

| 民事での原告の主張 | 後行(追い抜き) | 先行 |

自転車「が」追い抜きしたのではなくて、

自転車「を」追い抜きした際に起きた事故と主張。

この状況だとすると、なぜ自転車のほうがスピードが速いのか説明つかなくなりますが、

・自転車「が」至近距離で追い抜きされた

↓

・危険防止のために自転車が一時的に速度を上げた

↓

・接触した

という話なら辻褄が合う。

そしてこの内容で「自賠法3条(人身損害)と民法(物損)に基づいて」損害賠償請求したわけですが、

自賠法3条は「加害者側が無過失の証明をしない限り人身損害の賠償責任を負う」。

仮にこの態様であれば加害者に過失があるのは明らかなので、この態様ではなく「自転車が追い抜きした」ことを加害者側が証明しない限り賠償責任を負うことになる。

自賠法3条が加害者に立証責任を転換する理由は、そういうところなのよ。

被害者が亡くなったのは事実だし、被告人が無罪で確定したのも事実。

しかし鑑定人の結果が刑事裁判で否定されたように、そもそもこの事故の真相が何なのかは明らかではない。

もし被害者側に立証責任を負わせたとすると、詳しい状況がわからない事故については補償を受け取れなくなるリスクすらあるし、加害者側が無過失を主張するなら無過失の証明をしてくださいねとするのが自賠法。

そしてこの事故にしても、本当の真相はわかるわけがないのです。

なお、当該事案は一審にて「原告側主張の態様だったことは否定できない」とし自賠法3条による賠償責任を認めながらも、「原告側主張の態様である立証がない」として民法による賠償責任は否定。

しかし控訴審においては、事故態様は「自転車先行、加害者後行」から加害者が追い抜きした態様と認定。

至近距離で追い抜きを受けた自転車が一時的に振りきろうとして速度を上げたのが事故の態様だと認定している。

刑事裁判と民事裁判で事故の態様すら違うことはありますが、真逆の内容と認定されたことになる。

詳しい状況は不明

前回取り上げた福井地裁の事例にしても、

センターラインをはみ出した対向車と衝突したのは明らかですが、具体的状況がわからない上に先行車2台は衝突を回避できたことなどならすると、「順走車が衝突を回避できた可能性は否定できない」になる。

つまり自賠法でいう「無過失の証明」がなかったことになり、自賠法の賠償責任を負う。

一方、具体的状況がわからない以上は「順走車に過失があるともいえない」ことになる。

そのため民法による賠償責任は否定される。

あくまでも賠償責任を決める上での規定なのでこうなりますが、結局のところ自賠法の概念を理解してない人が判決文をみてもわからないのは当たり前。

だって「無過失とはいえないけど過失があるともいえない」だと、日本語的には支離滅裂とも言えるのだから。

以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。したがって,被告Eは,原告Bらに対し,自賠法3条に基づき,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方,民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。

福井地裁 平成27年4月13日

要は自賠法と民法では挙証責任が異なることからこのような判断になりますが、自賠法と民法を理解してなければわかるわけがないのよね。

そこを噛み砕いて解説するのはなかなか難しいし、きちんと説明しないと「裁判官は頭がおかしい」と勘違いする。

だからあそこの人にしても、不勉強なままいい加減な解説するのはどうかと思うのよ。

解説している本人が理解してないのだから、視聴者が誤解するのも当然。

おかしな話を広めた先には何のメリットもないのよね。

「対向車をよける努力をしなかったから賠償命令」みたいな内容にしちゃってるけど、よける余地があったかなかったか証拠上わからないから「無過失の証明がない」と判断されただけで、彼の言葉を鵜呑みにするとおかしな回避行動をとり二次災害になりかねない。

単に法律構造の問題なのに、誤った捉え方をしてメリットはないのよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント