ずいぶん前に有名な「福井地裁 平成27年4月13日判決」を取り上げてますが、なんかまたおかしな解説をする人がいて…

法律を知らずに判例を語ると、違う内容になってしまうのかと驚く。

Contents

福井地裁 平成27年4月13日判決の趣旨

事案の概要です。

対向車が居眠り状態に陥り、センターラインを50センチ(画像では80センチとしているがミス)はみ出して通行。

青車両の先行車2台ははみ出した対向車と衝突を避けたものの、青車両と赤車両は衝突した。

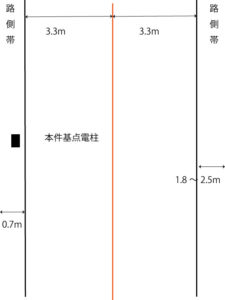

G車は,本件衝突地点の約100m手前(北側)付近で中央線上を走行するようになり,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,本件衝突地点の約80m手前(北側)付近では,車体が50cmほど対向車線にはみ出す形で走行するようになった。このとき,F車の2台前を北進していた車両(以下「先行車①」という。)は本件基点電柱の約47m北側(すなわち,本件衝突地点から約49.5m北側)を時速約50kmで走行しており,先行車①とG車との距離は約29mであった。先行車①の運転者は,その場でハンドルを左に切ってG車を避けた。また,その後,F車の前を北進していた車両(以下「先行車②」という。)も,左側に寄りG車を避けた。その直後,F車とG車 正面衝突した。

これについての損害賠償請求訴訟。

整理しておきます。

| 順走車(青) | はみ出し車(赤) | |

| 車両 | F車 | G車 |

| 運転者 | 原告F | 被告A |

| 車の所有者 | 被告E(Fの使用者) | |

| 同乗者 | 亡G(相続人は原告B~D) |

複数の損害賠償請求が併合されてますが、とりあえず関係する部分のみ抜粋。

亡Gの相続人である原告B,原告C及び原告D(これらの者を併せて,以下「原告Bら」という。)が,G車を運転していた被告Aに対しては民法709条及び719条に基づき,F車の保有者であり原告Fの使用者でもある被告Eに対しては自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条本文,民法709条及び715条に基づき(ただし,自賠法3条本文に基づく請求は,人損部分に係る請求に限る。),連帯して損害賠償金及びこれに対する本件事故の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(甲事件)

「はみ出したG車に同乗していた亡Gの相続人」が、「居眠りはみ出し運転をした被告A」に損害賠償請求するのは当たり前。

しかし「順走していたF車の保有者でもあり使用関係でもある被告E」に対しても自賠法3条、民法709、715条を根拠に損害賠償請求した。

もちろん順走側がはみ出し車両に対する損害賠償請求もしているが、居眠りしはみ出した責任は明らかなので割愛します。

「はみ出し運転車Gに同乗していた亡G」と「居眠りはみ出し運転したA」の関係でも、Aの重大な過失は明らかなので割愛。

要はこれ、「順走していた側の保有者&使用者のE」からすれば、「いやいや無過失でしょ」と言いたくなるのは当然。

結論からいえば、「はみ出しG車に同乗していた亡G」と「順走していたF車の保有者&使用者E」の関係において、福井地裁は下記判断をした。

・自賠法3条により人身損害の賠償責任を認めた

・一方民法715条(使用者責任)による賠償責任は否定した。

で。

おかしな解説をする人が「民法715条による賠償責任が認められなかったから、仕事中ではないという判断だ」みたいな珍解説をしている。

法律を理解していれば、もしくは裁判所ホームページをみていればそのような解説にはなり得ないのでして。

当該部分の判決文をみていきましょう。

エ 本件事故直前の原告Fの動向について

原告Fは,本件衝突地点の手前で,北進車線の路側帯に歩行者がいるのを発見し,その方向に視線を移した。

その後,原告Fは,本件衝突地点の手前(南側)でG車を発見し,その場で急制動の措置を講じたが,G車と正面衝突した。

なお,原告Fは,平成24年6月5日に行われた実況見分において,本件衝突地点の約62.2m手前(南側)付近(別紙2の㋐の地点)で,前方約18mの位置(別紙2のⒶの地点)に北進車線の路側帯を同一方向に歩行している歩行者を見た,その後,本件衝突地点の約16m手前(南側)の地点(別紙2の㋑の地点)でG車が前方約33mの位置(別紙2の①の地点。本件衝突地点から約17m北側の地点)にいるのを発見し,その場でブレーキをかけた旨,具体的な説明をしている。しかしながら,原告F自身,上記説明のうち各車両の厳密な位置関係等については正確ではなかった可能性がある旨供述している上,上記実況見分は本件事故から1か月以上経った後に行われていることや,本件事故によりF車は大破し,原告Fも救急搬送されて全治2か月の入院加療を要する腰椎圧迫骨折及び肋骨骨折等の傷害を負うなど,本件事故の衝撃が相当大きなものであったと認められること等の事情に照らすと,原告Fが本件事故直前の状況を正確に記憶していないとしても不自然であるとはいえないことからすれば,上記実況見分で説明された位置関係が,すべて厳密に正確なものであるとまでは認められない。

実況見分調書に記載された内容が全て厳密ではないと裁判所が判断している。

わりと重要なのでここを押さえておく。

(2)以上を前提に,まず,本件事故について原告Fが無過失であった といえるかどうかについて検討する。

ア 本件事故について,被告Aには,自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは事実によれば,本件事故直前に,被告Aが過労のために仮睡状態に陥り,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,ついには対向車線に自車を逸脱させてF車と正面衝突したという本件事故の態様からすれば,本件事故の発生について,被告Aに極めて重大な過失があることは明らかである。

その上で,原告Bらは,原告Fは本件事故直前に脇見をしていたところ,仮に原告Fが脇見運転をしていなければ,より早い段階でG車の動向に気づき,F車を停車させるなどして本件事故を避けることが可能であったのであるから,原告Fには,本件事故について前方不注視の過失がある旨主張し,原告Fが無過失であることを争っている。

これに対し,被告Eは,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯にいた歩行者を見たものの進路前方を全く見ていなかったわけではない,F車の先行車の存在等により原告Fがより早い段階でG車の動向に気づくことは不可能であった,仮により早い段階でG車の動向に気づいたとしても,対向車線に回避する,その場で停止する,クラクションを鳴らすなどの原告Bらが主張する措置を咄嗟に講ずることは不可能であったし,仮にこれらの措置を講ずることができたとしても本件事故が避けられたとはいえないなどと主張している。

そこで,以下,これらの点について検討する。イ まず,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯の歩行者を見たこと自体は認めているところ,本件全証拠によっても,原告Fが脇見をしていた正確な地点及びその時間は明らかではない。

もっとも,原告Fにおいて,路側帯の歩行者の動向に注意を払うべき事情があったとしても,原告Fが自認しているとおり,歩行者の動向に注意を払うのと同時に,進行道路前方を注視することも不可能ではないことからすれば,原告Fに前方不注視の過失があったかどうかを判断するに当たっては,結局,原告Fにおいて,どの段階でG車の動向に気づくことが可能であったかが問題となる。

この点,G車が中央線上又はこれを越えて対向車線である北進車線を走行するようになった後,F車の前方には先行車が2台存在したところ,F車からG車方向の見通しは,これらの先行車との位置関係によって左右される。そして,上記認定事実によれば,先行車①が本件衝突地点の約49.5m北側を走行していたとき,G車はその前方約29mの位置を先行車①と対向して走行しており,先行車①とG車はほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車は,本件衝突地点の約64m北側ですれ違ったことになり,さらに,原告Fが急制動の措置を講ずるまでのF車の速度と,G車の速度がほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車がすれ違った時点で,F車は先行車①の約128m後方を走行していたことになる。これに対し,本件事故直前の先行車②とF車との距離は,証拠上明らかではない(なお,先行車①の運転者は,先行車②がG車を避けた「直後」にG車とF車が正面衝突した旨説明しているところ,G車の速度が時速50kmであったことを前提とすると,そもそもG車が先行車①とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間は5秒足らずであり,「直後」という表現をもって,G車が先行車②とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間を特定することはできないといわざるを得ない。)。

その上で,先行車①及び先行車②が中央線の0.8m内側を走行し(先行車①については,同車の運転者の説明に基づく位置である。),F車が中央線の0.5m内側を走行していたことを前提とした上(原告Fの説明に基づく位置である。なお,原告Bらは,F車は,実際には,より中央線に近い位置を走行していたはずである旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。),仮に,先行車②とF車との距離が40mであり,かつ,先行車②とF車が同速度であったとすると,F車からG車の動向を発見することができたのは,早くとも,先行車②が北進車線の左側の路側帯に回避可能となった時点,すなわち,F車が本件衝突地点の約35m手前(南側)付近に位置していた時点ということになる。また,上記と同条件の下,仮に,先行車②がF車と先行車①との中間(すなわち,F車の64m前方)を走行していたとすると,F車が本件衝突地点の約50m手前(南側)付近に位置していた時点では,F車からG車の動向を発見することができたと認められる。そして,上記のとおり,G車が先行車①とすれ違った時点における先行車①とF車との距離は約128mであり,G車が先行車①とすれ違った直後に先行車②とすれ違ったとすれば,先行車②とF車が64m以上離れていた可能性もあるところ,その場合には,F車は,さらに手前(南側)の位置でG車の動向を発見することができた可能性が高い。ウ 以上の事実に加え,時速50kmの車両の停止距離は約24.48mであるところ,仮に,原告Fにおいて,実際よりも早い段階でG車の動向を発見していれば,その時点で急制動の措置を講じてG車と衝突する以前にF車を完全に停車させることにより,少なくとも衝突による衝撃を減じたり,クラクションを鳴らすことにより衝突を回避したりすることができた可能性も否定できないことからすれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない。

この部分ですが、証拠上明らかではない部分について推測を交えながら、「前方不注視の過失がなかったということはできない」と判断。

「前方不注視の過失があった」ではなく「前方不注視の過失がなかったということはできない」という回りくどい表現をしているには理由がありますが後述します。

次。

(3)次に,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったといえるかどうかについて検討する。

F車からG車方向の見通しは,F車と先行車,特に先行車②との位置関係によって左右されるところ,F車と先行車②との位置関係は,本件全証拠によっても明らかではない。したがって,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかについては,特定することができないといわざるを得ない。

さらに,原告Bら及び被告Aは,原告Fがより早い段階で急制動の措置を講ずることによりG車と衝突する前にF車を減速又は停車させていれば,あるいは,クラクションを鳴らしていれば,少なくとも衝突の衝撃が減じられた結果,少なくとも亡Gの死亡は避けられた可能性があるとも主張するが,結局,G車と衝突する以前にF車を完全に停車させることが可能であったかどうか(あるいは,どの程度減速を図ることができたか)や,急制動の措置を講ずることに加えてクラクションを鳴らす程度の心理的余裕があったかどうかは,G車の動向に気づくことができた段階で,G車とF車がどの程度離れていたかに依拠することになる。

そうすると,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかを証拠上認定することができない以上,この点からも,原告Fに過失があったと認めることはできないといわざるを得ない。

なお,原告Bら及び被告Aは,原告Fにおいて,上記の措置に加えて,対向車線である南進車線に進入することによりG車を回避すべきであったとも主張するが,被告Aが中央線を越えて北進車線に進入していることに気がついた場合,直後にG車を南進車線に戻す可能性もあり得ることからすれば,F車が対向車線である南進車線に進入すること自体危険を伴う行為であり,原告Fにおいてかかる措置を講ずるべきであったとはいえない。

以上によれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったということもできない。

前段にて「前方不注視の過失がなかったということはできない」としながらも、次に「原告Fに前方不注視の過失があったといえるかどうかについて検討」している。

先行車との位置関係が証拠から認定できない以上、順走車が「はみ出したG車」をどの地点で認識できたかを特定できない。

したがって過失があったと認定できないことになる。

なぜ「過失がなかったとは言えない」「過失があったとは言えない」という構成を取るかというと、法律構造の問題なのね。

| 自賠3条 | 民法 | |

| 挙証責任 | 無過失を主張する場合は無過失を証明しない限り賠償責任を負う | 過失があると主張する側が過失を立証する |

| 挙証責任を負う人 | 運行供用者 | 被害者 |

自賠法3条は「無過失を主張するなら無過失の証明をしろ。無過失の証明がなければ賠償責任がある」としているため、「過失がなかったとはいえない」で自賠法の賠償責任が確定する。

一方、民法は「過失を主張する側が過失を立証せよ」なので、「過失があったとはいえない」だと民法による賠償責任は否定される。

だからこうなる。

以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。したがって,被告Eは,原告Bらに対し,自賠法3条に基づき,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方,民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。

福井地裁 平成27年4月13日

色分けして対応関係を示しましたが、無過失の証明がなかった以上は自賠法3条に基づいて賠償責任があり、過失の証明がなかった以上は民法715条による賠償責任を負わない。

法律構造通りの判決ですが、要は民法715による賠償責任を認めて欲しいなら亡Gの相続人が過失を立証しないと認められないだけなのね。

それを全く違う読み方にしてしまうあたり、法律を理解してないのか…そもそも裁判所ホームページに書いてあるんだけどな。

中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

裁判所がわざわざ分かりやすくまとめてますが、「仕事中ではないと判断したから民法715は認められない」なんて話ではない。

いったいどういう読み方をしているのか…

当該事案の趣旨

自賠法3条は無過失の証明がない限りは賠償責任(人身損害のみ)を負うと規定してますが、これは被害者保護に基づいている。

被害者が加害者の過失を立証する仕組みにした場合、過失の立証に失敗して泣き寝入りしかねないわけだから、被害者の負担を軽減するためにも必要です。

要はこの事案、「詳しい状況がわからない以上、無過失の証明がないから賠償責任を負う」という自賠法通りの判決。

実際のところ、順走車に回避可能性があったのかはわかりません。

当然この事実関係では、順走車を過失運転致死罪に問うのは嫌疑不十分になるでしょうけど、民事は別。

当然、はみ出し運転した運転者のみに損害賠償請求する手段もあり得ますが、何らかの事情で賠償の履行が期待できない場合もあるわけで、そういう場合も考慮して複数の請求先を認めているのが民事。

ドラレコがあれば無過失の証明ができたかもしれないし、ドラレコがあったら過失の証明ができたのかもわからない事案と言えますが、どちらにせよ運転者がすべき注意義務は変わらないのよね。

しかし、何回も判決文の事実認定を改竄したり、判決文の意味を取り違えてあの人は何をしたいのだろう。

法律を理解してないのはみて取れますが、何回も事実すらすり替えている点を考えると、判決文をきちんと読まないまま憶測を入れているようにも見える。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

この投稿の本題からは逸れてしまいますが。

Fは、同じ裁判で、被告ではなく原告なのですか。

使用者であるEが被告なら、実際に運転していたFも被告になると思うのですが。

別の裁判で、Fが原告・Aが被告の裁判があるなら、Fが原告というのも分かるのですが。

EとFは使用者・被使用者ではあるものの、Gの相続人B~Dから見たら、Aが事故をした相手方になるかと思うのですが。

何か、見落としがあったらすみません。

コメントありがとうございます。

割愛した別請求の原告という意味でして、裁判上は併合審理されたので原告になります。

原告Fは被告A(はみ出し通行の運転者)らに対し請求しています。

なお、実際に運転していたFが被告になってない理由は別記事にします。