停止車両に追い付いてから進路変更し、側方通過したバイクを「追い越し」と認定した判例について疑義を述べてますが、

要はこれ、この道路と状況において右から進行することは「逆走」(通行区分違反)になるのだから、どのみち前に出ることは違反になる。

それを追い越し禁止場所(30条)と捉えただけのことで、複数車線ある場合には同じ判断になることはないのだし、民事は道路交通法を厳格に解釈してないのはいろんな判例を見ればわかる話なのよね。

そんなどうでもいいところを突っ込むよりも、基本過失割合の態様と過失修正要素をどう捉えたか解説したほうがマシな気がするし、道路交通法を厳格に解釈してないから違反と過失(注意義務違反)の違いが大事なんですが。

道路交通法を厳格に解釈してない実例

民事は道路交通法を厳格に解釈してないし、道路交通法とは反する判示をした民事判例はいくらでもあることは過去散々紹介してますが、例えばこういう事案がある。

道路交通法によると指定通行区分(左折レーン)かあるときは34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄る)を排除して左折レーンから左折することになっている(35条)。

左折レーンからはみ出して左側端に寄せたら、指定通行区分違反が成立する。

ところがこういう事案。

◯大阪地裁 令和2年8月27日。

まずは状況から。

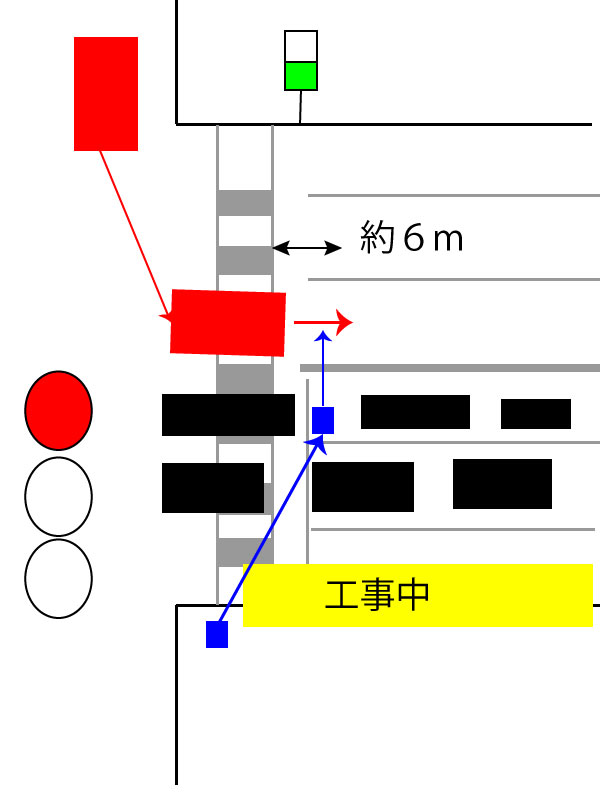

・車両通行帯最外側線の外側は歩道(厳密には防音壁の外側に歩道あり)まで約1.2mの間隔がある。

・先行車は交差点手前10~15m手前で減速し、第一通行帯から左折(合図なし)。

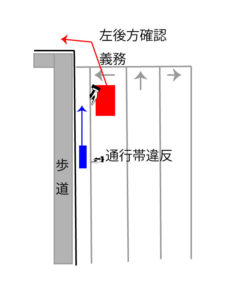

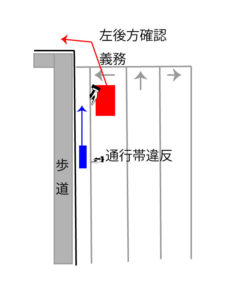

・左折車は車両通行帯最外側線に寄せていた。

・後続二輪車は車両通行帯の外側から追い抜きし衝突。

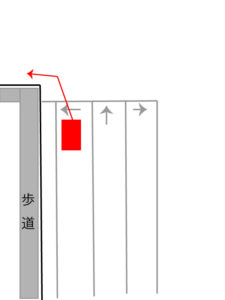

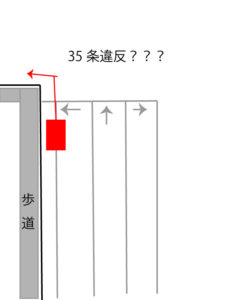

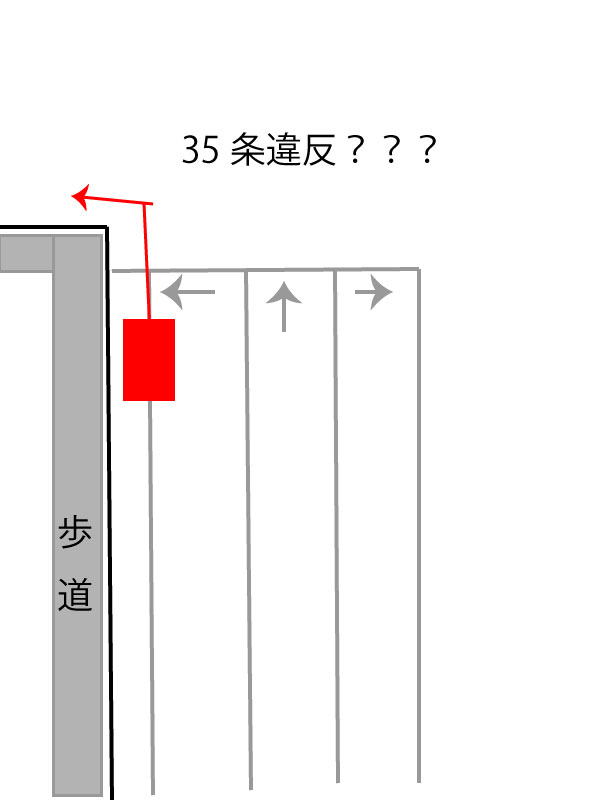

要はこのようなイメージ(ただし第一通行帯は左折直進可能)。

さて左折車の主張。

そりゃ道路交通法を読めば、指定通行区分があるときは「34条1項にかかわらず指定通行区分を通行しろ」とあるのだから、左側端に寄せる道路交通法上の義務はない。

しかし裁判所は、このように路肩が広い場合は34条1項に従う義務があったとし左側端に寄せるべきだったとした。

道路交通法上は明らかに誤り。

でも同種民事判例は他にもあるのであって、

道路交通法を厳格に解釈せず、道路交通法を流用した注意義務違反を認定する。

わりとこういう民事判例は多いし、それこそ歩道から歩道に「横断」した自転車を「交差点の直進」と捉えるのも民事特有の概念。

優先道路を跨ぐ横断歩道上で自転車が事故に遭ったときに、横断歩道通行自転車を「優先道路の進行妨害」(36条2項)と捉えるのも民事特有なのよ。

民事特有の概念として30条「追い越し禁止場所」と捉えたものと考えられますが、要は運転レベル向上委員会が取り上げた事案は「追い越し(風)に前に出ることは逆走なんだしどのみち前に出ることは禁止」なことを追い越し禁止場所と捉えたまでで、その概念は民事上では間違いというほどでもないのよね。

ほかにもこういう判例。

横断歩道が塞がれていたことを「38条の2」(横断歩道がない交差点の歩行者優先)とも捉えられるとしてますが、刑事(道路交通法違反)ではこういう判断はできない。

過失論として道路交通法を流用した概念を用いていて、道路交通法を厳格に解釈する必要もない。

そもそも、そんなどうでもいいところよりももっと解説すべきポイントがあるわけだし。

そういやこんな事案もある。

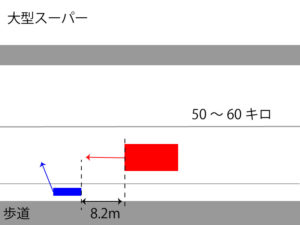

事故態様はこんな感じ。

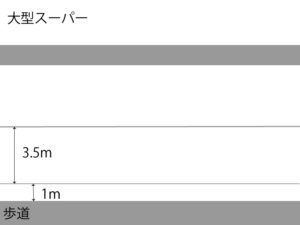

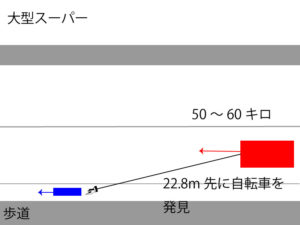

歩車道の区別がある道路で、車線幅が3.5m、車道外側線から歩道の縁石までは1m。

自転車が先行し、四輪車が時速50~60キロ(指定最高速度40キロ)で接近。

自転車が突如右折横断したため、急ブレーキが間に合わずに衝突した事故です。

争点は様々ありますが、原告(自転車)の主張の中には「警音器を使うべきだった」があります。

裁判所の判断はこちら。

被告には、原告車が本件道路の南端を走行していることを認識しており、本件道路の北側には大型スーパーが存在するのであるから、原告車が本件道路を横断する可能性を考慮した上、原告車と十分に距離をとってから追い越す、あるいは警音器を鳴らすなど注意喚起をして安全を確保してから追い越すべき義務があったにもかかわらすこれを怠った過失があり、また、制限速度を時速10から20キロ程度超過して被告車を進行させた過失が認められる。

名古屋地裁 平成22年12月7日

右側に大型スーパーがあるのだから自転車がノールック横断することは予見可能で、追い越しする際にクラクションを鳴らすべきだとしている。

そもそもこの関係については「追い越し」ではなく追い抜きになりますが(進路が違う以上追い付いてないので)、民事はこのあたりルーズ。

それを置いといても、この判示を真に受けて「大型スーパーがあるのだからクラクションを鳴らすぞ!」とはなり得ないわけで。

民事は何を争っているのか理解しないと、道路交通法を厳格に解釈しない理由もわからない。

そもそも矛盾してないか?

運転レベル向上委員会の人って、38条2項の解釈について

「対向車を除くとは書いてありません」

「除外するときはきちんと条文に書くのが決まりです」

みたいな主張をしていたはずですが、その理屈でいうなら「追い越しの定義上、前車が停止している場合は除外とは書いてありません」となるはずなのよ。

追い越しの定義文言上、前車が進行中か停止中かは分けてない。

ただし一般論としては、この定義は進行中の前後関係についてだと趣旨解釈されている。

運転レベル向上委員会の人が語る「除外するときはきちんと条文に書くのが決まりだ!」という持論を自ら否定しちゃっているのよね。

追い越しの定義文言上、前車が停止中の場合は除外とは書いてないけど、趣旨解釈として前車が停止中の場合は除外されるのだから。

そもそも、自動車運転処罰法の危険運転致死傷にしても、「進行制御困難態様」は文言上は進行車両に対する制御困難性を除外してないにもかかわらず、解釈上は除外される。

「除外するときはきちんと条文に書く」なんて決まりがないことを認めながらも、なぜか38条2項については「除外するときはきちんと条文に書くのが決まり」だと述べているように支離滅裂。

自己矛盾していることに気づかないのもどうかと思うけど、民事なんてわりとルーズに解釈する傾向がある上に、民事特有の概念が道路交通法とは別に存在することは様々な事案を見ていれば気づくと思うのよね。

そういう事案はかなり取り上げてきたので、わかっている人も多いかも。

そしてあくまでも不法行為として過失について争うのだから、間違いと捉えるのもちょっと違う。

ちなみに今回の事案ですが、裁判所は基本過失割合をどう捉え、過失修正要素をどう捉えたか?

それについてはまたいつか。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント