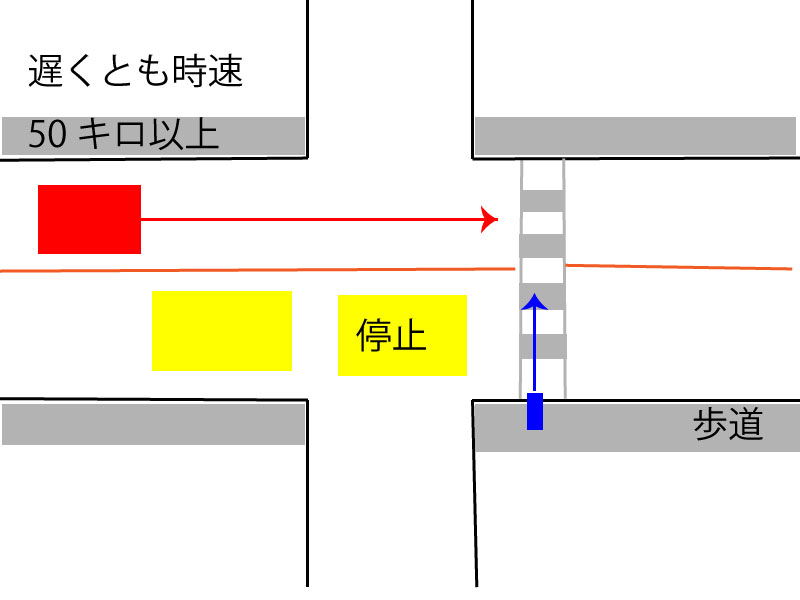

トレーラーが左折した際に第二通行帯を通行していた車両との事故があったらしいのですが、

運転レベル向上委員会より引用

左折方法違反(できる限り左側端に寄り、できる限り左側端に沿って)に違反するのかを力説している。

しかも左折方法違反と第二通行帯車両の前方注視を対比させて「どっちが悪いか論」をしてますが、

違反と過失の違いを理解したほうがよい。

Contents

事故を防ぐために何をすべきだったのか?

このようなトレーラー車が左折する際には、物理的に第二通行帯にはみ出すことは仕方ない。

34条1項は「できる限り」なので、物理的にできないなら仕方ないわな。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは

その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。

左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

で。

左折する際に第二通行帯にはみ出すことが仕方ないにしても、第二通行帯を通行する車両の進路に進入することになるのだから、この事故態様だとしたら左折するトレーラーの注意義務はこうなる。

①第二通行帯を通行する車両の有無を十分確認し、

②第二通行帯を通行する車両に危険を加えるおそれがあるときは左折を差し控え、

③第二通行帯の安全を確認してから左折を開始すべき注意義務

当たり前ですよね。

道路交通法でいうなら26条の2第2項相当の注意義務と言えますが、この場合トレーラーの運転者は過失運転致死の被疑者になる。

過失運転致死罪は道路交通法違反の成否を争う構造ではないのだから、いかなる注意義務を怠ったか?なのよね。

なお第二通行帯を通行する車両の注意義務は、制限速度遵守及び前方注視義務。

要は制限速度内で前方注視し、危険を察知したなら回避する注意義務がある。

起きた事故の結果に道路交通法違反を当てはめるのではなくて、何をしていれば事故を回避できたのか?が注意義務(過失)になりますが、

この態様に34条1項が関係するとしたら、第三通行帯からパワー左折したみたいな場合くらいかと。

点数の話

運転レベル向上委員会の人はなぜか「点数は第一当事者につく」「第二当事者にはつかないのが通常だ!」見たいな解説をするけど、

第二当事者に違反があれば、違反分は加点します。

ただし勘違いしやすいのは、民事でいう違反と刑事/行政でいう違反は全く違うこと。

そして付加点数は「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る)」としているのだから、

第二当事者が他人を死傷させてないなら付加点数は加算されない。

なんでありもしない話をするのか謎。

事故を防ぐために何をすべきだったのか?が問われるところ、ほぼ無関係な左折方法違反の成否を力説するあたり「違反と過失の違いがわかってない」のよね…

ちなみにこのタイプの事故についてですが、状況次第ではトレーラーが無過失(刑事・行政・民事も)になることがある。

状況次第では単なる追突の態様にもなりうるのですが、トレーラーがどれだけ安全確認をしていたか次第なのよね。

まあ、追突態様になることはマレなケースだし、報道を見てもわからないのですが。

事故を防ぐための注意義務という概念は、要するに「確認」なのよね。

あとかなりどうでもいいけど、警察的には第一当事者、第二当事者を決める基準は何ら無いらしく、現場は全く重視して無いらしい。

その意味でも「第一当事者だから加点」なんてしきたりもないのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント