38条2項に対向車を含むか?については昨年かなり取り上げましたが、読者様から情報を頂きました。

まず、文書になってない情報については評価しようがない(真贋不明)ので、その意味では藤吉氏がいう「警察庁が統一した」にしても本当の話なのか評価しようがないのですが、

似たような話は他の方からも聞いている上に、某警察本部はこういう回答。

この場合は38条2項の一時停止違反として検挙するのか?

某警察本部「その検挙は妥当ではない。そこまで減速して安全確認しているのを検挙する必要もない」

なので読者様が聞いた話についても一定の信憑性があると思うんだけど、要はこの問題、こういう運転者が絶えないことが一因ですよ。

【今日の道交法38条】

『LEVEL 100』これ止まれる人絶対いない!#信号のない横断歩道 pic.twitter.com/WnpUIqGNUH— ぷりまる (@cCRZRPuosctbuhm) March 1, 2025

38条2項の対象ではなくても、1項前段により減速接近義務がある。

判例上は「最徐行」だし。

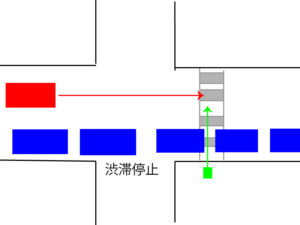

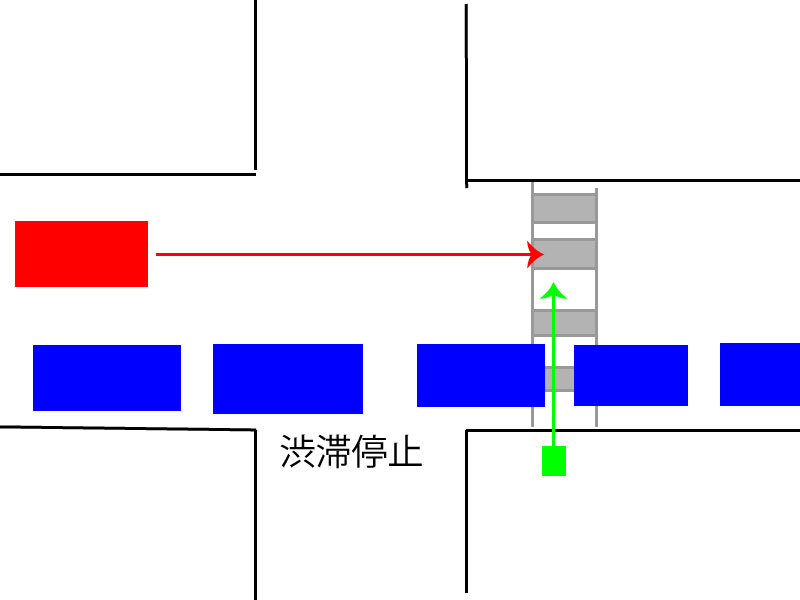

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。

しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

東京高裁 昭和42年2月10日

似たような判例はわりと多い。

結局のところ元地検交通部長の互氏がいうように、38条2項の義務はなくても死角が高度なら「一時停止して確認すべき注意義務がある」と捉えるのが全ての整合性が取れる。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。

また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。

従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

注意義務違反と道路交通法違反は別問題ですが、要は注意義務としては「一時停止して確認すべき」なのは状況によっては当たり前。

しかし状況次第では時速5キロ程度の最徐行でも十分安全確認できるわけですが、そこを時速30キロとかでかっ飛ばす奴が絶えないから「38条2項に対向車が含まれうる」みたいなアバウトな話をしてるんじゃないかと。

例えばこういう事例もある。

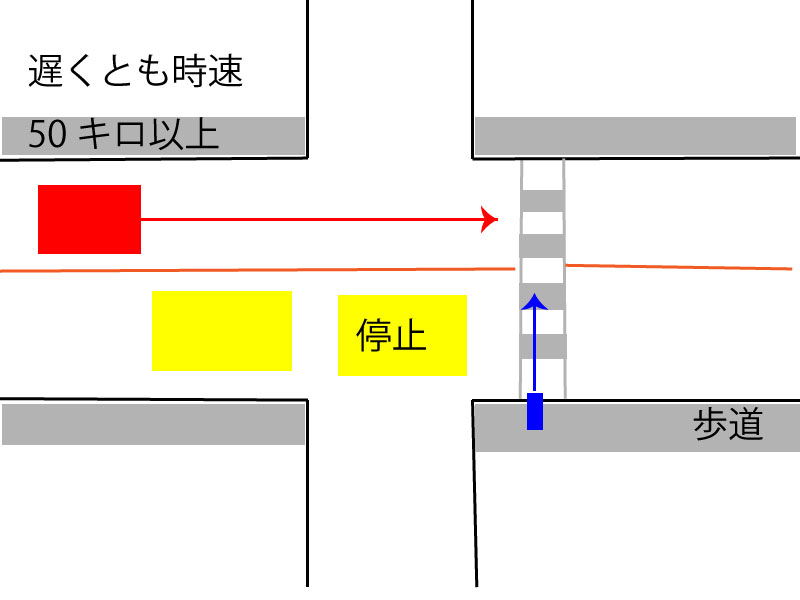

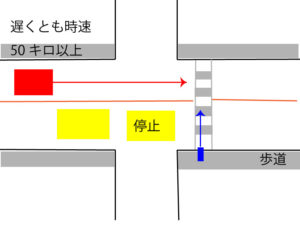

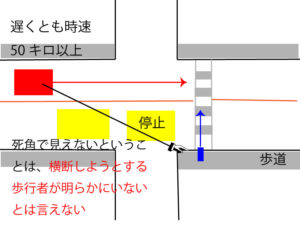

対向車が渋滞停止している状況にて、指定最高速度を越えた「遅く見積もっても50キロ以上」でかっ飛ばした結果、小学生の自転車と衝突。

減速接近義務違反なのは明らかですが

こういう運転者がいる以上「一時停止」を求めるのは理解できる。

ただまあ、それなら38条2項を持ちだすより減速接近義務を強調すべき話で、減速接近義務の範疇として一時停止する必要がある場合も存在するというならまだわかる。

一律一時停止義務にすると、わりと意味不明になるのよね。

警察庁の本音が何なのかはわかりませんが、結局のところ減速接近義務が履行されていたならこんな珍解釈にはならなかったんじゃないでしょうか?

ところで、わりと興味深いのは「x」で横断歩行者妨害に手厳しい方々も「対向車を含まない」と解釈しているところ。

立法趣旨をみれば対向車を含まないのは明らかですが、要は減速接近義務を果たしていたなら本来は不要な規定なのよね。

減速接近義務の範疇で状況に応じて一時停止して確認すべきというならわかるんだけど。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。

「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

藤吉弁護士がこのブログを参考にして動画をアップしたようですね。

プロの弁護士も参考にするって、管理人氏は法学部卒とかですか?

コメントありがとうございます。

うちを参考にしたのかは不明ですが、参考にしたなら紹介しろって話ですよね!

激オコプンプン丸です!

ちなみに法学部は出てません。