ではこちらの続きを。

一方通行道路での逆向き駐停車についてメディアが問題にしてますが、

運転レベル向上委員会の人が、違反ではないと述べている。

理屈については彼が語る内容を見てもらえばわかるんだけど(逆方向だから「左側端」だとか、標識の効力がどうのこうのと語ってますが)、一方通行道路での逆向き駐停車については何らかの違反が肯定されるケースが多いので、そこを力説しても意味がない。

要はあの映像「のみ」では何の違反を適用するかが明らかではないだけなのよ。

一方通行道路での逆向き駐停車は違反か?

そもそもこの件「一方通行道路での逆向き駐停車は違反か?」という観点がおかしい。

逆向き駐停車に至るまでの過程に違反を伴うケースが多いからそこが本質ではないのよね。

いくつかパターンを考えてみましょう。

①通行止め規制を突破して逆向き駐停車

これは「通行止め規制」(道路交通法8条)を突破して逆向き駐停車に至ったのだから、当然8条の違反が成立する。

交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。

②転回して逆向き駐停車

正規の進行方向に従って進行し、転回して逆向き駐停車に至ったパターン。

この場合、一方通行規制がかかっているのだからやむを得ない事情がない限りは転回したら逆走になるわけで8条の違反とも言えるし、

交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。

そもそもこの場合、正規の進行方向に従っていたのだから駐車禁止の標識の効力は転回したら消えるわけではない。

一方通行道路なので駐車禁止の規制は車道全幅にかかっているし、この車両は転回直前まで標識に向いていたのだから。

③後退進行して逆向き駐停車

どこかかはそれなりの距離を後退進行して逆向き駐停車に至ったパターン。

この法律上「通行」とは、必ずしも前進のみをいうのではなく、後退をも含むと解されている

野下文生、執務資料道路交通法解説、東京法令出版

正規の進行方向について後退進行する車両は、正規の進行方向についての標識や規制が適用される。

これは当たり前の話で、後退進行する場合でも信号があれば信号に従う義務があるし、一時停止標識があれば従う義務が生じる。

「進行方向について注視する」のは当たり前なので、これを「駐車」とみるなら駐車禁止規制(44条)に違反すると言える。

さらに後退進行する進行方向からみて「左側端」に駐停車しなかったとも言えるのだから、47条の駐停車方法違反に抵触する可能性もある。

ただしこれを適用するには、相応の距離を後退進行したと言えないと難しい。

執務資料では100mという見解と具体的状況に応じて決めるしかないという見解を載せてますが、25条の2で後退はあくまでも例外的な通行方法と捉えていることを考えると、やむを得ない範囲と言えない距離を後退進行した場合になるかと。

さて、これらをどうやって立証するかになりますが、こういう繁華街には防犯カメラがウヨウヨ存在する上に、当該車両にドラレコがあれば立証は容易。

警察がホンキを出して捜査して切符を切るか、めんどくさいから注意指導止まりにするかは警察の問題でしかない。

そもそも、違反があることと取り締まりするかは別問題。

「違反があったけど取り締まりしない」という場合に、違反自体は存在したのだからそれ自体は非難されるしダメな行為なのは当たり前ですが、運転レベル向上委員会の人は「取り締まりされなきゃいいんだ」みたいな発想なんですかね。

44条3号でいう「前」と「後」

動画後半で44条3号でいう「前」「後」を下記のように説明してますが、

運転レベル向上委員会から引用

これは誤り。

そもそもこの規定は昭和46年改正以前は「前に」としていて

「前」とはこのような解釈。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

宮崎氏は警察庁の人間で44条3号を新設した昭和39年時点も道路交通法の立法・改正をしていた人ですが、

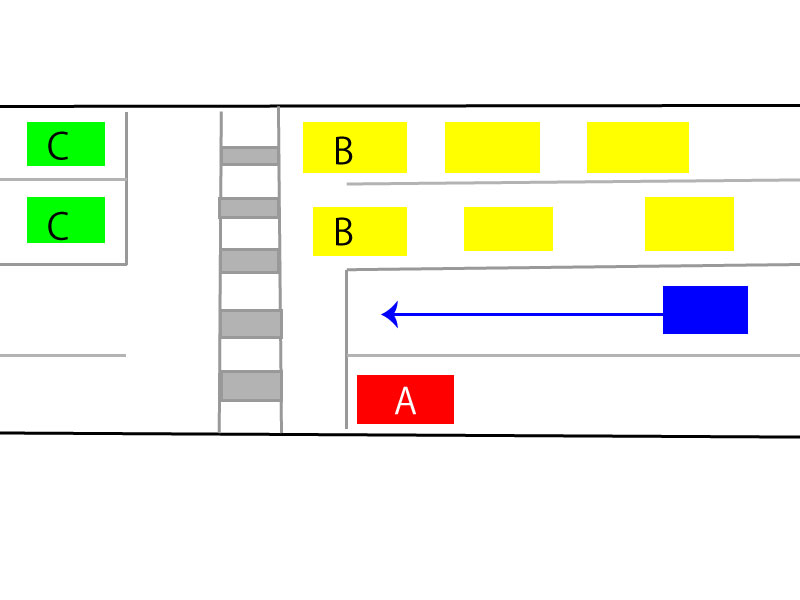

これが赤車両からみた44条3号でいう「前」の範囲。

これは最高裁判例をみてもうかがえる。

ところで、道路交通法44条中、本件に適用されたのは3号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分」とあって、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から5m以内の地点であっても、この規定の駐車禁止の対象とはなっていない。

しかるに、本件略式命令は、被告人が駐車した地点を、横断歩道標識より1mとしているのであって、その意味は、記録中の司法警察員作成にかかる現認報告書により、横断歩道を越えた先1mの意味であることが明らかであるから、右略式命令は、罪とならない事実に法令を適用して有罪とした違法があり、かつ、被告人のため不利益であることが明白でであるというべきである。

最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月22日

そして昭和46年改正時に「後」を追加したわけですが、

「前」に対し「後」を追加したのだから、後ろとは青の範囲。

なお「後」を追加した理由はこちら。

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

なぜ「道路左側部分の」と解釈していたかというと、

右側部分はそもそも通行禁止なので(17条4項)、通行禁止エリアに重ねて駐停車禁止を適用しなくても実務上は困らないからなんでしょう。

ところで一方通行道路の場合。

一方通行道路にも「左側」「右側」はありますが、17条5項1号で一方通行道路の場合には右側部分の通行を認めている。

なので一方通行道路の場合「横断歩道の前」とはこの範囲ですよね。

なんでこんなおかしな解釈をしたのだろ。

運転レベル向上委員会から引用

一方通行道路なら停止線は全幅に引かれるケースが一般的ですし。

そして昭和46年改正時に「後」を追加したのだから

前=オレンジ、後=青のエリアですよね。

なぜ昭和46年改正以前の44条3号のエリアを「道路左側」と解釈していたか理由を考えないと間違える。

そして38条2項でいう「横断歩道の手前」と44条3号でいう「前」は同じだというのがどの解説書にも共通する解釈なので

そもそも38条2項には対向車を含んでないことがうかがえる。

ところで冒頭の件ですが、駐停車禁止違反が成立するかはさておき、どのみち何かしらの違反が肯定されることが多い。

なので「駐停車禁止違反や駐停車方法違反になりません」と力説しても意味がないのですが、運転レベル向上委員会の人ってスクランブル交差点での事故について「信号無視になるか?」を力説して「横断歩行者妨害」が頭から抜け落ちていた。

道路交通法は7条(信号遵守)しかないわけじゃないんだからそこを力説して何の意味があるのか謎ですが、一つの条文に固執すると他条との関係性を見失いやすいのかもしれません。

それは解説書を読んだ人が陥りやすい罠なので、木を見すぎると本質を見失うから注意しましょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント