こちらについてご意見を頂いたのですが、これは私の説明不足でした。

注解の内容からすると、なぜ記事にて44条に違反して駐停車している可能性に触れてないのか疑問です。

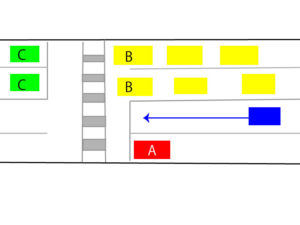

当時はBの駐停車は44条の違反ではないからです。

これについては他の記事でも触れてますが、昭和46年改正以前の44条は今と違うんです。

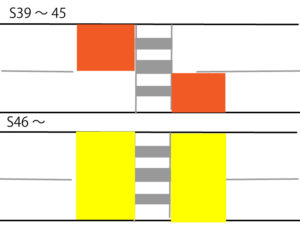

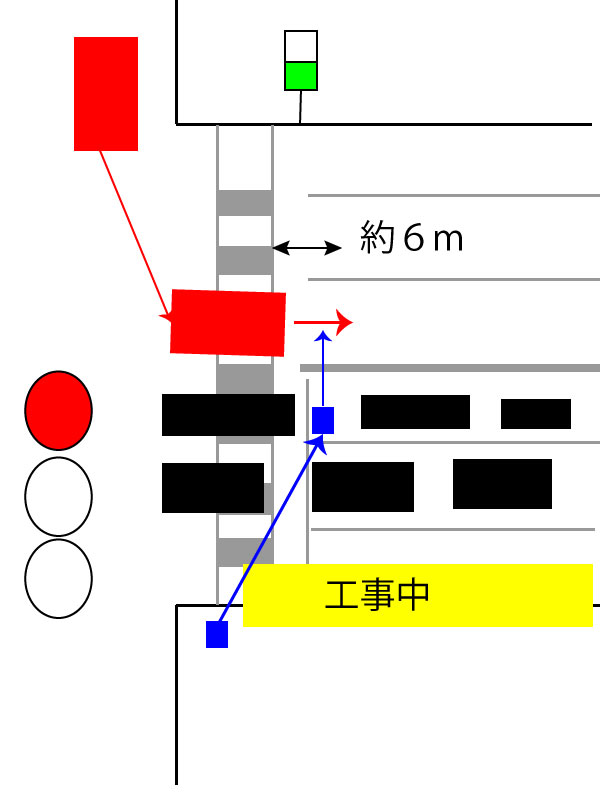

| 昭和39~46年 | 昭和46年以降 |

| 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分 | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 |

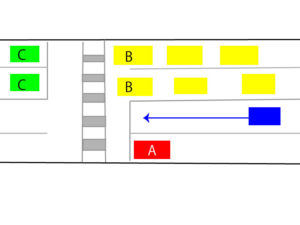

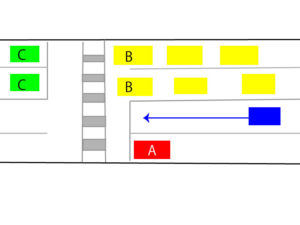

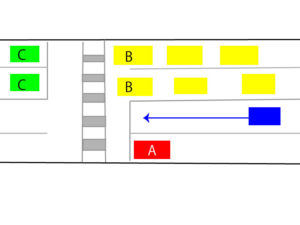

昭和46年改正以前の旧44条3号の解釈はこれ。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

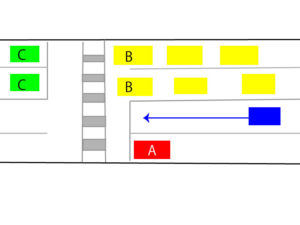

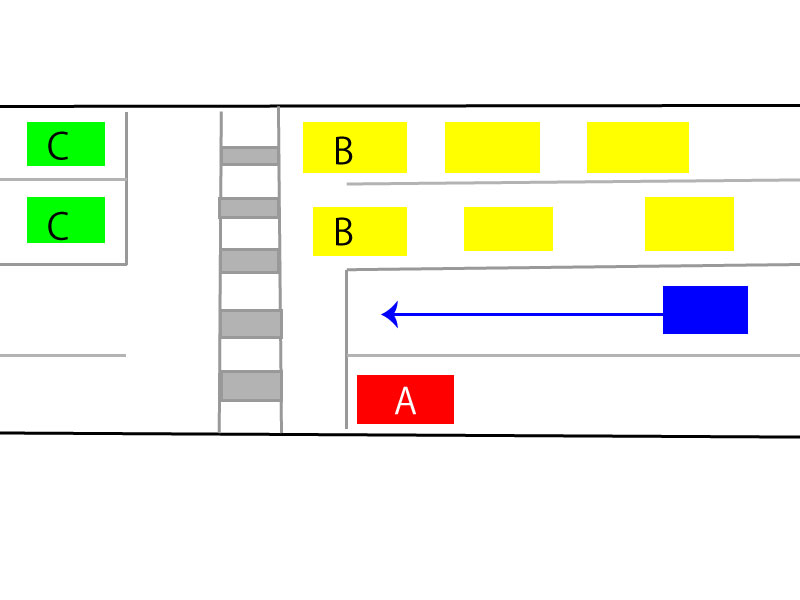

具体的に示すとこうなる。

ところで、道路交通法44条中、本件に適用されたのは3号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分」とあって、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から5m以内の地点であっても、この規定の駐車禁止の対象とはなっていない。

しかるに、本件略式命令は、被告人が駐車した地点を、横断歩道標識より1mとしているのであって、その意味は、記録中の司法警察員作成にかかる現認報告書により、横断歩道を越えた先1mの意味であることが明らかであるから、右略式命令は、罪とならない事実に法令を適用して有罪とした違法があり、かつ、被告人のため不利益であることが明白でであるというべきである。

最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月22日

昭和46年改正以降は「前後5m」、改正以前は「手前から前に5m」。

なのでこちら。

38条2項を新設した昭和42年当時は、Bに駐停車車両がいても違反ではないわけ。

その上で、38条2項の立法経緯と解釈を読んでみましょう。

○立法経緯(警察庁交通企画課)

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。

「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

繰り返しますが、38条2項を新設した昭和42年はBに駐停車車両がいても違反ではない。

けど立法趣旨・経緯として、こうなっている。

横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。

Bは駐停車禁止エリアではないので、立法趣旨・経緯に対向車を含んでないですよね。

警察庁の説明によると、「横断歩道の手前の側端から前」は44条による駐停車禁止エリアだとし、駐停車禁止エリアに停止している車両は横断歩行者優先中だとしてますが、

立法当時、Bは駐停車禁止エリアでもなければ、横断歩行者優先中なわけもない。

次に宮崎注解(昭和43年)。

この場合の『停止している車両等』については,もちろんその停止していることの原因,理由を問わないから,およそ横断歩道の直前で停止している車両等は,すべて含まれることになる。しかし,横断歩道の手前の側端から前に5メートル以内の部分は,第44条の規定により停車が禁止されているから,実際には,その大部分は,第1項の規定により一時停止している車両等となろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、昭和43年8月25日、p183

こちらの解説にしても、44条により駐停車禁止されていることを根拠に「横断歩道の直前」で停止している車両の大部分は、横断歩行者優先(1項)により一時停止している車両になることを挙げている。

繰り返しますが、当時の44条はBに駐停車車両がいても違反ではない。

宮崎氏も警察庁の人ですが、どちらにせよ対向車を含んでない解釈なんだとうかがえるわけ。

で、名古屋高裁判決にある下記は、宮崎注解の記述そのまんまです。

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき

名古屋高裁オリジナルじゃないのよね。

そもそも名古屋高裁判決については、弁護人の「38条2項でいう停止車両には駐停車を含まないはずだ!」という主張が前提にあり、

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。

弁護人の主張に対する判断として以下の説示をした。

しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

「駐車は含まないだろ!」に対し「その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき」として「駐停車を含む」なので、駐車を含むか含まないかの議論においてなされた説示とみるのが自然かと。

そして名古屋高裁オリジナルの解釈ではなく宮崎注解から引用したのは明らか(この時代の判例は、宮崎注解や横井註釈から引用したものがいくつもある)。

そして名古屋高裁以降の宮崎注解(新版)も、解釈を変えていない。

この場合の『停止している車両等』については、もちろんその停止していることの原因又は理由を問わないから、およそ横断歩道の直前で停止している車両等は、すべて含まれることになる。しかし、横断歩道の手前の側端から前に5メートル以内の部分は、第44条の規定により停車が禁止されているから、実際には、その大部分は、第1項の規定により一時停止している車両等となろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、昭和56年9月1日、p186

執務資料も38条2項の解釈に44条を引用していますが、44条3号が昭和46年以前と以後で内容が違うことを見逃すと、いろいろ間違えると思う。

2年以上前に書いた内容ですが、

警察学論集のここを読んだときに強烈な違和感がありまして。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから

前後5mのはずだよね?と思って調べたところ、昭和46年以前はそもそも違うことに気づく。

そこがポイントなのよ。

そして昭和46年に44条を改正した理由がこれ。

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

これを読むと、仮に38条2項が対向車を含むなら38条2項を履行すれば済むわけだし、立法経緯、宮崎注解、44条の改正理由を総合的にみると、やはり対向車を含んでないんだろうなと。

そして昭和46年改正以前の44条3号が「横断歩道の手前の側端から前に5m」とし、昭和46年改正以後の38条2項が「横断歩道の手前の直前」としてますが、

「手前の側端から前に5m」と「手前の直前」は実質的に同じ意味と解釈されている(執務資料等)ことからしても、38条2項でいう「手前の直前」という表現はそもそも対向車を含んでないんだろうなと…

旧44条の解釈からするとそうなりますよね。

ただし、元検察官(地検交通部長)の解釈だと、38条2項に対向車を含まないとする結論は同じですが若干解釈が違う。

互氏は「手前の直前」には対向車を含むけど、「前方に出る」で除かれるとし、

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

宮成氏は「手前の直前」自体に対向車を含まないとする。

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。

また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。

従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

これについては、宮成氏がいうように「手前の直前」自体に対向車を含まず、かつ、互氏がいうように「その前方に出る」でも対向車が除かれるんだろうなと私は捉えてますが、旧44条の解釈「のみ」で38条2項を語るつもりはないのよ。

要は「対向車を含まない」を後押しする要素が続々出てくるわけでして、

検察官も著書で対向車を含まないとし、警察庁の質疑回答も「対向車に適用できない」とし、どう調べても対向車を含みそうな要素が見当たらない。

| 資料や判例等 | 内容 |

| 条文解釈 | 普通に読めば対向車を含んでいないけど、100歩譲って対向車を含んでいるように読めなくもない |

| 3項との対比 | 2項で対向車を含んでいるなら、3項の解釈がおかしくなる |

| 警察学論集42年12月 | 立法趣旨、立法経緯は対向車を含んでいない |

| 国会答弁43.5.23 | 「交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定」と説明 |

| 旧44条の解釈 | 旧44条3号と同様の表現を用いていることからしても、対向車を含んでいないことが推測される。 |

| 月刊交通46年8月 | 44条3号を改正した理由から、38-2に対向車を含んでいないことが推測される。 |

| 名古屋高裁S49.3.26 | この判例は道路左側にある駐車車両に対する判断しかしていないので無関係な上、名古屋高裁の説示は宮崎注解43年改訂版からの引用 |

| 宮崎注解 | 対向車を含んでいないことがうかがえる記述な上、名古屋高裁以降の全訂新版(56年)でも見解を変えていない |

| 東京高裁46.5.31 | 対向車が渋滞停止している状況で、横断歩行者がいるかいないかわからない場合の一時停止義務を否定 |

| 東京高裁50.9.5(民事)、大阪高裁54.11.22(刑事)など多数の判例 | 対向車が横断歩道を塞いでいる状況で、2項を一切問題にしていないことから、そもそも対向車に適用するとは考えていないことが推測される。 |

| 千葉県警の解説書 | 警察庁主催の質疑回答をまとめたもの。対向車には適用できないと明記されている。 |

| 札幌高裁45.8.20 | 立法趣旨を説明しているが、対向車を含んでいないことがうかがえる内容 |

| 運転免許基準(警察庁) | 対向車を含んでいないことが容易にうかがえる |

| 互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁 | 停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれる |

| 『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房 | 被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。 |

| 平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6 | 昭和46年改正の理由を解説しているが、改正理由に対向車を含まないことがうかがえる |

この解釈ですが、「対向車を含む」と主張する人はかなり少ない情報に根拠のない独自論を加えているようにしか見えないのよ。

逆に「対向車を含まない」と解釈している人は、こんだけ資料を集めて整合性を取ろうとする。

読者様の中には、わざわざ最高裁図書館に出向いて非公開判例まで調べた人もいますが、私なんかより資料を集めてから検討しているのでしょう。

横断歩道にまつわるルールって改正史が複雑なので、先に44条も含め改正史を全てまとめて、改正時に警察庁が発表した改正理由も確認して、それから解説書や判例を読まないと勘違いすると思う。

全部つながっているのよ。

例えばこういう部分。

これらも2項の解釈には必要な情報。

ただまあ、今回読者様が指摘した部分は、私の説明不足。

いろんな記事に分散しているから分かりにくいかもしれませんが、逆に一つの記事にまとめるととんでもないボリュームになるのよね(言い訳)。

「対向車を含む」と主張する人の理屈をみると、だいたいはどこかに事実誤認がありツッコミどころ満載にみえてしまいますが、先に改正史と改正理由を全てまとめてからじゃないと読み間違える。

要はあらゆる部分の整合性を考えないと、この話は語れないのよね…

そしてこの話は本来、減速接近義務(38条1項前段)の問題であって、

死角が大きい場合には「一時停止して確認すべき注意義務」があり、それは互氏も指摘していること。

先日の藤吉先生が挙げた動画ですが、

38条2項の違反とするのは問題だけど、減速接近義務が十分とは思わないので、これは38条1項前段の違反とすべき。

減速接近義務違反って取り締まり視点だと立証が難しいことは警察の資料からも明らかで、一時停止義務違反は「立証が容易」と書いてある始末ですが、

立証が困難な点から、警視庁が暴走したんじゃないかとすら思っています。

本来、2項は空気読んできちんと警戒できる人ばかりなら要らない規定なわけで、

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

バカばかりだから新設した、という経緯からしても、減速接近義務が徹底されたなら不要な規定になりうる。

44条にしても38条2項にしても、新設/改正経緯は警察庁が公表しているし、困ったら立法趣旨を確認するのが大事。

そしてこの話、かなりの資料を検討した都合上、いろんな記事に話が飛んで散らかっているので、そこはご了承ください。

調べれば調べるほど、「条文には車両の向きは書いてありません」とか「条文には対向車を除くと書いてありません」みたいな意見は浅はかだなと思ってしまいますが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント