ちょっと前になりますが、自転車走行中にドリンクを飲むことが「公安委員会遵守事項違反」(法71条6号)なんだという報道がありましたが、これは以前も書いた通りでして、

安全な場面で相応に慣れたサイクリストがサイクルボトルから飲むことを公安委員会遵守事項違反とするのは正直ムリがある。

ちょっとこれについてまとめようと思う。

Contents

青切符の趣旨と運用

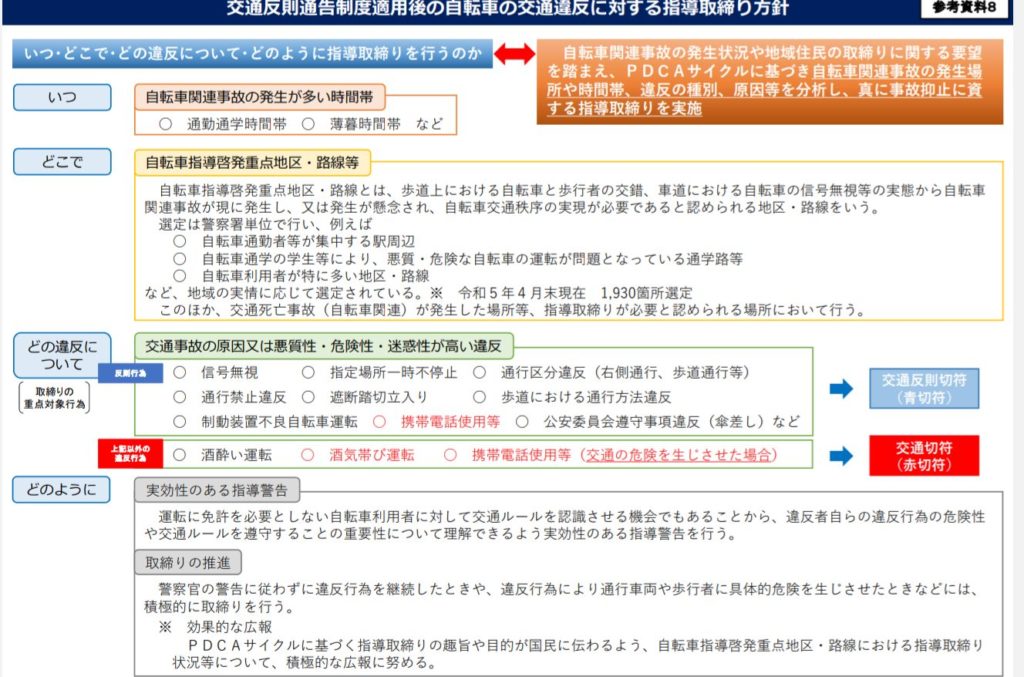

そもそもの前提なんだけど、自転車の交通違反に対する青切符の運用指針は国家公安委員長と警察庁からアナウンスされていて、違反即青切符という運用ではない。

「注意指導に従わない場合」と「具体的危険が認められる場合」に限定するとしている。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

令和5年12月26日(火)11:02~11:09

問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。

このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

常識的なサイクリストは安全を確認してサイクルボトルを使っているわけでして、

左右の見通しが悪い交差点に進入する際にサイクルボトルを使って飲むのはアホだし、

見通しが悪い横断歩道に接近しながらドリンクを飲むのはアホだし、

歩行者がいる中、サイクルボトルを使って飲むのはアホ。

峠の下りのブラインドコーナーを曲がりながらサイクルボトルを使うのも当然アホですが、一般的サイクリストがイメージする「サイクルボトルを使って飲む」というのはこれらのアホ事案を指すわけもない。

自然と安全を確認してサイクルボトルを使っているわけでして。

仮に公安委員会遵守事項違反になるとしても、青切符になることはないでしょう。

ところで問題になるのは公安委員会遵守事項の解釈。

公安委員会遵守事項の解釈

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

この規定ですが、規制しているのは

②安定を失うおそれのある方法

のどちらかで、「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等」という部分は①又は②の例示です。

結局のところ、その行為が「安定を失うおそれのある方法」と認められなければ違反にはならない。

例えば傘をさして運転すれば風で煽られて安定を失うのは目に見えているし、サーフボードのような大きなものを脇に抱えたら同じく安定を失うのは目に見えている。

ペットボトルは蓋を開閉するために両手で開け閉めするのだから安定を失うのは目に見えているけど、消しゴムを持って運転することが「安定を失うおそれがある」とは言えない。

そもそも公安委員会遵守事項が規定されている理由は、安全運転義務違反(法70条)では処罰できなかった範囲を補完するものだと考えられる。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

2輪車の「モノを持った片手運転」に対し、70条後段の違反として起訴した2つの判例があります。

◯70条後段

70条後段はざっくりいうと、「状況」に応じて「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」で運転しろというもの。

まずは出前の岡持ちバイクについて、無罪(安全運転義務違反)とした森簡裁。

問題は、右のような運転方法が、周囲の状況に照らして、道路交通法第70条にいわゆる「他人に危害をおよぼ」すおそれのある運転方法かどうかである。このような運転方法は、一般的にいえば、通常の方法と比較して、より危険な方法であることは疑いない。また交通戦争という言葉さえきかれる今日、避けることが望ましい運転方法の一つであること、周囲の状況の如何によつて同法条違反の行為に該当することもありうること等は、いうまでもない(この点は、被告人、弁護人とも異論がないようである。)殊に、本件の場合出前箱の形状重量を考えると、一層その感が深い。

しかし、検察官も認めるとおり、本条のように必らずしも意義の明確でない取締規定の解釈に当つては、罪刑法定主義のたて前からいつても、拡張解釈は十分慎しまなければならず、当該事件の具体的諸状況に照らして、相当厳格に解釈する必要がある。そこで、事件当時の状況を検討するに、前掲各証拠を綜合すると、右事実のほか、次のような事実が認められる。すなわち、当時は気候のよい10月初旬の天候もよい昼間で、本件道路の右区間は格別損傷個所もない平坦な舗装道路で、舗装路面の幅員は少なくとも5.5メートル以上あつて、それ程狭くはなく、曲線はあるが比較的ゆるやかで、最も見とおし困難な個所でも、道路の中心線から同中心線を50メートル以上を見とおすことができ、複雑な交差点もなく、交通量は一般的にそれ程頻繁ではなく、特に事件当時は時間的に非常に閑散なときであつたこと、被告人は本件自動二輪車および同種の車について相当の運転経験を有し、このような運転方法で当該道路を何度も走行したことがあり、しかもその際事故等を起したことはないこと、警音器とライト上下の切替以外の装置はすべて右ハンドルあるいは左右の足によつて操作すべき個所に装備され、確実に操作することのできる状態であつたこと、被告人は170センチ以上の身長があつて、右自動二輪車に乗つたまま両足を地面につけてなお余裕があり、さらになんといつても当時の速度は、せいぜい毎時約20キロメートル程度であつたから、ほとんどいつでも確実に急停止等の措置もとれる状態であつたこと、被告人の本件走行距離は約415メートル程度にすぎなかつた等の事実が認められる。そのほか、義手を用いることを条件とされてはいるが片腕欠損者にも自動二輪車の運転が免許されており(Aの検察官に対する供述調書)、飲食店のいわゆる出前のためのこの種運転方法について、その取締ないし行政指導の実情は一般に必らずしも徹底しているともうかがい難い(証人B、同Cの当公判廷における各供述参照)。以上の諸事情を綜合して考えると、被告人の本件運転行為をもつて「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかつたもの」と認めることはできない。

森簡裁 昭和42年12月23日

安全運転義務(70条後段)は「状況」に応じて「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」で運転しろとしてますが、

②道路の幅員

③見通しが良好

④交通が閑散としていた

⑤被告人は運転経験が豊富

これらの状況においては出前の岡持ち状態で時速20キロ程度だったことは安全運転義務違反にならないとする。

ただしそれが「一般的な運転方法と比較して」危険性があることは裁判所も認めている。

次の判例は遠軽簡裁。

左官用のコテを持った片手運転について、安全運転義務違反(法70条後段)として起訴したもの。

こちらはなかなか興味深いのですが、「交差点に至るまでの片手運転」は安全運転義務違反にならないとし、「交通が頻繁な交差点で片手運転したこと」は安全運転義務違反になるとする。

当裁判所が本件被告人の行為を法70条違反と認定したのは、被告人が判示のような状態で原動機付自転車を運転したのでは突然人がその面前に現われた場合などに臨機の措置をとることができないから危険である、というだけの抽象的な理由によるものではない。たしかに車両等を運転する者は、いついかなる場合でも突発的に起り得る事故を未然に防止するため、つねに最善の用意と注意を怠つてはならないから車両等の装置の最大限の活用も要求され、かような見地からは、左手を直ちにハンドルの把握をできない状態におくことは危険であり、違法である。

しかし、法70条は現実の具体的な状況が一つの構成要件要素となつていることを考えなければならない。すくなくとも、右70条にいういわゆる安全運転義務に反したというためには、道路交通及び当該車両等の具体的な状況からみて、他人の生命、身体に危害を及ぼすような虞れが、現に存在した場合でなければならない。従つて、まつたく人車の往来のない道路で、いかに乱暴な危険な運転をしたとしても、それだけでは本条違反とはならないのであり、他人に危害を及ぼす虞れのある客観的な状況を必要とするのである。もつとも本条は、現実に他人に危害を及ぼしたことも、具体的な危険が発生したことも必要としない。このような意味で本条は抽象的危殆犯ということができる。

二 本件犯罪事実を認定した各証拠によれば、被告人が運転した原動機付自転車の左ハンドルには、ライトの切替スイツチとその下方にホーンボタンの装置のみがほどこされている。いわゆるノークラツチのもので、当時の状況としては、これらの装置を使用する必要はなかつたと考えられる。そうであれば、被告人には右装置の操作懈怠はなく、この点に義務違反はない。そこで被告人の左手離し運転の状態をみると平衡を失したり、ぐらつき、ジグザクな走行になつたわけではなく、免許証取得の年数からみてもとくに運転技術が拙劣であることもなく、また左手に下げた左官用の手板、こても1キロ程度の重量しかなく、道路も比較的平坦な、また狭隘という程でもなく、本件交差点附近をのぞきかなりまつすぐな状態にあり、すくなくとも判示交差点にさしかかるまでは人車の往来もさして頻繁でなかつたのであるから、かかる状況のもとでは、被告人の右行為をもつて他人に危害を及ぼす虞れがあつたとすることはできない。

ところが被告人はそのまま走行を続け、遠軽町大通り南四丁目附近の交差点を右折して、ここで当時交通違反者公開取締中の警察官の指示をうけ停止したのであるが、この交差点は、北見方面と紋別方面を結ぶ幹線と岩見通りと西町とを接続する道路とが変則的に交差する四叉路で、車の往来も頻繁であり、またこの交差点の附近には、信号機の設置されていない横断歩道が設けられていて、人の往来も頻繁である。被告人はこの交差点を判示のような状態で、約20キロの速度をもつて通過したのであるが、かような交通繁雑な路上では、同一方向の車両等、対向車両等および横断中の歩行者との近接の度合も一段と高くなるから、これら人車との接触回避を要する事態も容易に生じうべき状況にある。このような場合被告人としては、いつでも両ハンドルを把握できるような体勢をもつて進行しなければならない安全運転上の義務があつたのに、判示のような状態で原動機付自転車を運転したところに法70条の違反があつた。

遠軽簡裁 昭和40年11月27日

交差点に至るまでの片手運転については、

②1キロ程度のモノを持っていたに過ぎない

③平坦で他の通行者も閑散な上まっすぐの道路であり、狭路ではない

これらの状況を踏まえると「状況からみて他人に危害を及ぼす速度又は方法」とは言えないとする。

しかしそれが「交通の頻繁な交差点」では安全運転義務違反になるとしている。

わりと興味深いのは、どちらの判例も「被告人の運転技術レベル」を一つの根拠にしているところ。

ところで、安全運転義務と公安委員会遵守事項は規定の仕方が違う。

| 安全運転義務 | 公安委員会遵守事項 | |

| 状況性 | 「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ」 | 状況を問わない |

| 違反の認定 | 他人に危害を及ぼすおそれがある速度又は方法 | 安定を失うおそれがある方法 |

公安委員会遵守事項は状況を問わない点で安全運転義務と違うけど、安全運転義務違反の判断として「被告人の運転技術レベル」を一つの要素にしていることを考えると、「安定を失うおそれがある方法」についても同様にその人にとっての運転技術との兼ね合いで判断されると思うし、安定を失うおそれがあるかどうかは客観的に判断するもの。

熟練者だからといって傘さしやサーフボードを抱えることは安定を失うおそれがある方法と言えるけど、サイクルボトルを同じに扱うのはだいぶ疑問なのよね。

で、以前も書いたけど、都道府県警察本部に聞くとややニュアンスが変わる。

◯A警察本部

「ものを持ち」という例示をしている趣旨を考えると、この規定は継続的にものを持った片手運転を規制する趣旨で、安全を確認してサイクルボトルから飲むことを禁止したものではない。

ただし危険性があると認めたときは注意指導します。

◯B警察本部

ロード乗りの人が安全を確認してサイクルボトルから飲むことを禁止したものではない。

近くに歩行者がいる状況で飲むとか、下り坂でスピードが出ているのに飲むわけじゃないでしょ?

ママチャリの人が歩道でドリンクを飲むこととは意味が違うと考えているが、危険性があると認めたときは注意指導します。

◯C警察本部

サイクルボトルでも公安委員会遵守事項違反になり、注意指導の対象です。

C警察本部にしても、結局のところ「熟練者はセーフ」とか「安全を確認していたらセーフ」なんてアナウンスをしたら、熟練者とはなにか?安全確認とはなにか?という話になるから一律アウトとアナウンスすることになるのは当たり前。

どちらにせよ停止して飲めばそのほうが安全なのは言うまでもないんだけど、安全運転義務の判例、公安委員会遵守事項の解釈、具体的危険が認められるケース以外は青切符の対象ではないことを考えると

「常識的な範疇で安全確認してサイクルボトルを使う」

という当たり前な話にしかならないのよね。。。

過度に恐れる必要はないけど、要はこれ「時速9キロ、片手にスマホ、片手にドリンクで歩行者に衝突した死亡事故」なんて起きているから「走行中はダメ」とアナウンスすることになるわけで、一般的なロード乗りはそこまでアホではないのよ。

ただし、アホなロード乗りがサイクルボトルを使っていて事故を起こせば、社会の風潮的にもダメになるでしょう。

ちょっと前にYouTuberが追突事故を起こして炎上してましたが、

こういうレベルの人がいるから警察的にも「一律ダメ」とアナウンスせざるを得なくなる…

自分のレベルがどこなのか知ることも大事だし、警察的には「違反の成立はともかくとして、止まって飲めばいいんじゃね?」となるのは当たり前なんだけど、公安委員会遵守事項違反として即検挙する方針ではないし、警察的にも具体的危険性が認められない場合まで注意指導するほど暇じゃないのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント