自転車の場合、道路交通法の正しい解釈通りに取り締まりが実施されているとは限らないのが実情。

今回は管理人が思う、法解釈と取り締まりの実情が全く合っていないルールについてピックアップします。

Contents

横断歩道で降りる

自転車と言えど、法的には車両。

自転車は横断歩道を通行することが出来ますが、歩行者がいるときには自転車から降りて通行することになっています。

こんなの日常風景ですが、降りてなくても咎められることはほぼありません。

警察的には、危険と思わしき速度や方法でない限り、こういうのまでは取り締まりの対象とはしていないようです。

<関係法規>

道路交通法施行令2条

一 歩行者は、進行することができること。

二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

道路交通法

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

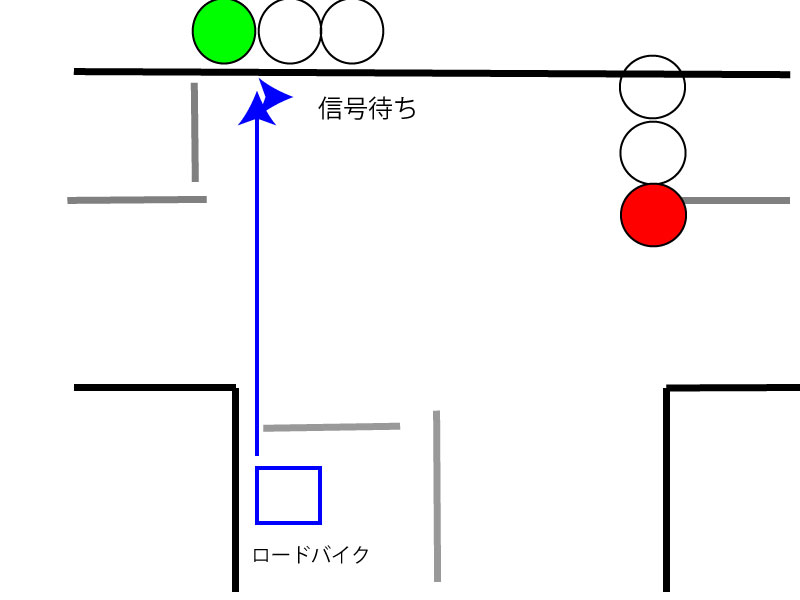

T字路での2段階右折

T字路であっても、自転車は二段階右折する義務があります。

これ、前にも書いたのですが、二段階右折が求められている理由は二つ。

・右折するときは道路中央にあらかじめ寄るルール(車)だが、速度が遅い自転車が右折レーンに行ったり道路中央に寄ることが危険。

・対向車との衝突を避ける

車の場合、右折する前には右折レーンに入るか、道路中央に寄ってから右折するのがルール。

しかし速度が遅い自転車がコレをすると危ないので、左寄りのまま直進させることにしたのが二段階右折のルールです。

けど実態として、T字路で二段階右折する自転車は少ない。

警察官もよく見かけると言ってましたが、取り締まりはしていなそうでした。

<関係法規>

道路交通法

第三十四条

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

道路交通法施行令2条

| 信号の種類 | 信号の意味 |

| 青色の灯火 | 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |

| 赤色の灯火 | 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |

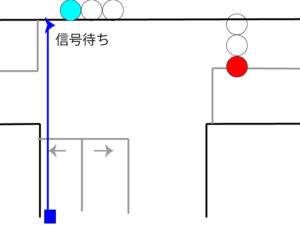

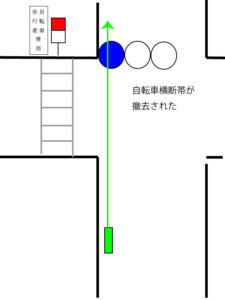

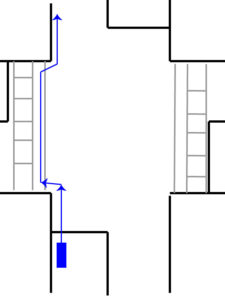

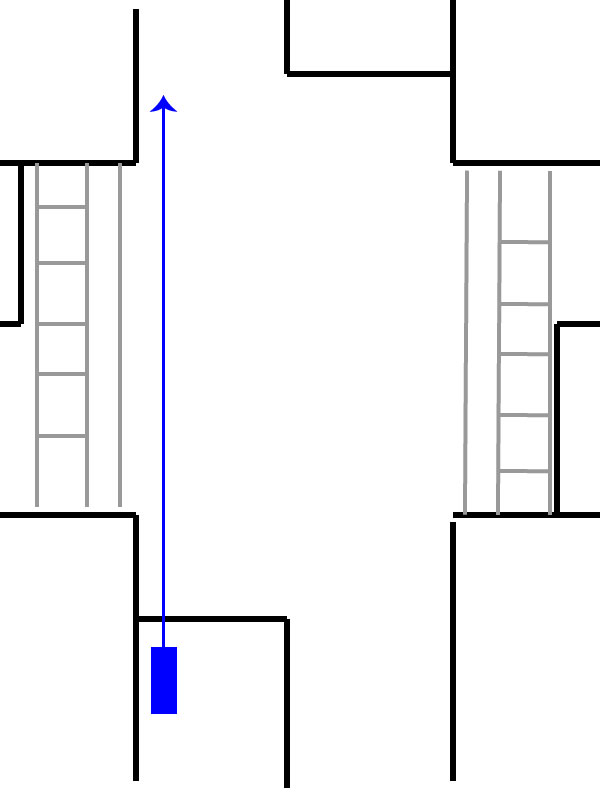

自転車横断帯

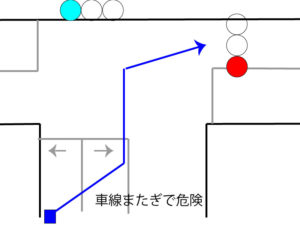

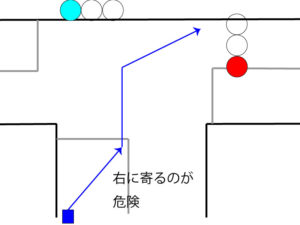

自転車横断帯がある交差点の場合、このような直進は認められておらず、このように一度左折して自転車横断帯を通行する義務があります。

これについて無茶苦茶な法解釈をしているサイトもあるので要注意です。

警察でもこのように横断帯の通行義務があるとしています。

ただし平成以降、自転車をなるべく車道に行かせたい方針に切り替えたため、自転車横断帯は一部を除き原則撤去の方針となっています。

これについてですが、実務上、車道を走っているロードバイクに対して、警察が

このように注意指導することはまずありません。

警察としても、一度左折するようなフェイント走行のリスクを理解しているから。

けど法律上は通行義務があります。

<関係法規>

道路交通法

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

(自転車の通行方法の指示)

第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

(罰則 第百二十一条第一項第四号)

道路の横断と、交差点の直進は別だ!と言い出す人もいるのですが、63条の6に横断について記されています。

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

横断でも交差点の直進でも、自転車横断帯があるときは通行義務がありますが、63条の6と7には罰則がなく、警察官から指示されて従わない場合のみ罰則があります(63条の8)。

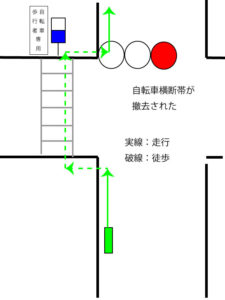

歩行者自転車専用信号

この信号機は、自転車横断帯とセットになっていることがほとんどです。

しかし横断帯を撤去する方針にしたため、専用信号だけが残っていることが・・・

自転車専用信号がある場合、車道の信号機は自転車に対して効力を失うことになるため(施行令2条の5)、これだと違反になってしまいます。

正解はこっち。

しかしながら、こんなものを守っている人は見たことも無いですし、実情とは合いません。

車道も横断歩道も赤なのに直進すれば、信号無視する意図があることは明白ですが、車道が青であれば信号無視する意図があるとまでは言えませんし、警察的にも取り締まりしているようには思いません。

<関係法規>

道路交通法施行令2条

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

歩道通行

自転車の歩道通行は、以下の場合のみ可能です(可能な場合も原則として徐行)。

・13歳未満、70歳以上

・危険防止のためにやむを得ない場合

しかし実態として、歩道を好き放題ママチャリが走っているのが実情。

時々思い出したようにキャンペーン的なことをしてますが、取り締まりではなく注意止まり。

注意した日は改めるでしょうけど、居ない日には無法地帯でしょうね。

以前、車道が一方通行の道路について、自転車の歩道通行を取り上げたことがあります。

法律上では、自転車の車道逆走は禁止プレイ。

けど13歳未満と70歳以上は歩道を使って逆向きに通行出来てしまう。

それ以外の年齢層は迂回義務がある。

けど管轄署に確認したところ、

これが本音です。

<関係法規>

道路交通法

第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

道路交通法施行令

第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 児童及び幼児

二 七十歳以上の者

三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

法解釈と取り締まりの実態がおかしくなる理由

理由は大きく分けて3つあると考えます。

起訴するのは困難

まず第一に、自転車には違反金制度がありません。

その結果、違反に対して起訴して裁判で有罪を確定させないといけません。

こういう軽微な違反に対しては起訴すること自体が難しいですし、起訴しても有罪に持ち込むのは困難。

そのため、注意止まりにしているのが実情です。

自転車の交通違反に対しては、起訴される確率は1%程度と言われています。

(それ以外は不起訴処分)

たかだか罰金2万円程度の違反に、警察や検察が全力を挙げて起訴するなんて割に合わないのが実情です。

今後創設予定になっている、自転車違反金制度が待たれるところです。

実態として、法律を守るほうが危険な場合

これは主に自転車横断帯と、歩行者自転車専用信号の話。

自転車横断帯を守るには、一度左折して横断帯を通過する必要があります。

ところが後続車と対向車からすれば、自転車は左折すると思い込んでしまうため、左折巻き込みと右直事故の温床となります。

そのため、車道から交差点に進入する自転車については、イチイチ警察も注意していないようです。

現場レベルの警察官も、それで問題ないと言いますし。

実態として事故が起きない限り問題視しないケース

これは横断歩道の自転車とか、歩道通行する自転車の話。

良くも悪くも、これが日常風景です。

警察もキャンペーン期間中以外は、ほぼ注意すらしないのが実情。

要は、事故が起きた、もしくは事故が起こりそうなほど著しく危険じゃない限り注意すらしないのが現状ということです。

歩道なのか車道なのか

道路交通法をきちんと読んで、歴史なども考察すればわかることですが、そもそも法律や警察は自転車をどうしたいのだろうか?という話なんですよ。

警察の本音(現場レベル)って、

車道は事故るからね。

所詮はコレなんですよ。

だから道交法を守ろうとすると、ロードバイクには意味不明な事態が多々起こる。

法律を守ると豪語するサイクリストって、大変失礼ながら、法律を理解してないケースも多い。

どっちかになるんですよ。

・法解釈を自分に有利なように捻じ曲げる

自転車横断帯のケースなんて典型例。

法律を読めば話がおかしいのは明白ですが、交差点外の横断帯は63条の7の【付近】には当てはまらないとか謎理論を繰り出す。

これは完全な間違いで、法律上は通行義務があるけど、実態として取り締まりもしていない上に、守るほうが危険だから守らないというのが正解。

こういうのって法改正したほうがいいと思うんですよ。

例えば、車道通行してきた自転車と、歩道通行してきた自転車で横断帯の通行義務を分けるという選択肢もあるわけです。

けどそれが事実上難しい。

難しい理由はいくつかあります。

・自転車は車道という原則を作りたいのに、歩道通行を認めているかのような条文になってしまう。

・都合よく歩道と車道を走り分ける自転車が出現する

私のスタンスとしてなんですが、法解釈の正しいところはきちんと確認した上で、守らないところは守らなくていいと思ってます。

具体的にいうなら、自転車横断帯と歩行者自転車専用信号です。

これについては守るほうが危険。

けどこういうのも、法律解釈を強引に捻じ曲げて、法律を順守している風にしてしまう人もいる。

それは違うんじゃない?と思うわけです。

歩道を走らせようとした結果が自転車横断帯と歩行者自転車専用信号。

歩道通行が解禁されたのが昭和45年で、横断帯が出来たのが昭和53年。

平成になって、昭和期の失策を修正しようとしているのが今ですが、ロードバイクのように常に車道を走る自転車にとっては、道交法をすべて守るなんてことは基本無理です。

そういう法律だから仕方ないですが、だからといって違反になる事項が全て取り締まり対象になっているわけでもないし、社会通念上、横断帯など守る理由が見当たらないものもある。

法律と現実をみて、判断するしかないわけです。

法律を理解していない人が混同しやすいのって、判例。

刑事事件の判例は、違反になるかどうか、有罪かどうかを決めるモノ。

なので道交法違反の刑事訴訟は、判例性を持つ可能性が高まります。

民事訴訟の場合、事故が起きた場合の過失割合を決めるモノ。

例えば、生活道路で逆走自転車と衝突した場合、過失割合は50:50とされています。

これ、道交法としては完全におかしいのは、サイクリストなら理解できること。

逆走違反している自転車のほうが悪いに決まっているとなるべきですが、免許制ではない自転車の実情を踏まえてこのような痛み分けみたいな過失割合になる。

けど、逆走が違反である事実には変わりないです。

民事訴訟の判例を見ると、過失割合に影響するかどうかの判断が成されるわけですが、それは過失割合の判断基準になるだけで、違反かどうかはまた別問題。

事故の民事訴訟の判例を見ていると、【〇×を通行しなかったことが過失とは言えない】みたいな判決文もあるのですが、違反であってもこの場合は仕方ないよね、みたいなニュアンス。

刑事と民事を混同する人もいるので、違反になるかどうかと過失になるかどうかは別問題なので、特に意味はありません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント