道路交通法27条【追い付かれた車両の義務】は、自転車が適用除外されているわけですが、

これ、県警本部とかに聞くと

このように平然と回答されることがあります。

その理由について確認すると、

まあいろいろ調べた結果としてまとめておきます。

27条と自転車の関係性

第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

まず面倒なので、きちんとおさらいしておきます。

車両通行帯というのは公安委員会が指定した片側2車線以上の道路で、一般道では交差点手前か専用通行帯などにしかないと考えていいレベル。

車線境界線と車両通行帯の見分けがつかないという意見も多いですが、きちんと追及している判例では車線境界線と車両通行帯を分けています。

上のリンク先でも記していますが、車両通行帯ではない片側2車線道路の第2車線を通行していた原付に、ただ真っすぐ走っていただけにも拘らず18条1項の違反として過失を2割付けた判例もあります。

さて、そういう事情もあるので、片側何車線だろうと一般道では車両通行帯ではないことがほとんどなので、事実上、自転車は左側端通行義務がある。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

この条文は昭和39年改正で出来た規定ですが、このような規定になった理由としては、ジュネーブ条約に合わせるために道路中央を空けて追越ししやすくするという趣旨から誕生しています。

以上のルールは、道路上を対向する車両同士の進路を分け、かつ、道路の中央部分を空けておくことで、①対向車同士の擦れ違いを円滑にし、②同一方向に進行する車両同士の追越しを容易にしようとするものである。

(中略)

「キープレフト」の原則を定めた条約9条第2項(b)に対応するためには、旧第19条及び第20条を廃止し車両通行帯の設けられた道路における通行区分を定める本法第20条第1項本文の規定を置けば足りるわけだが、そもそも道路の中央部分を追越しのために空けておくという「キープレフト」の考え方は、通行帯の設けられた道路に限らず、およそ道路一般に適用される普遍的な思想であったので、車両通行帯の設けられていない道路における「キープレフト」についても、旧第19条を改正する形で第18条の左側寄り通行の規定を置いたのである。

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

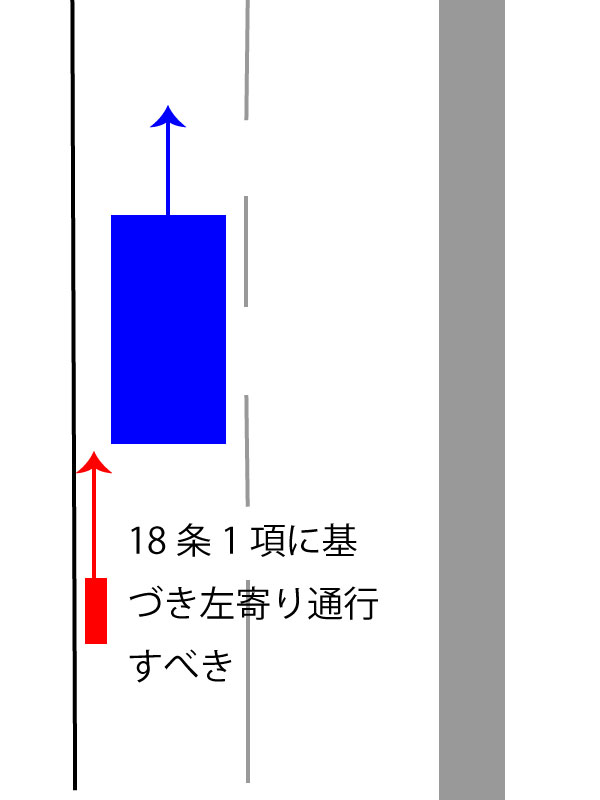

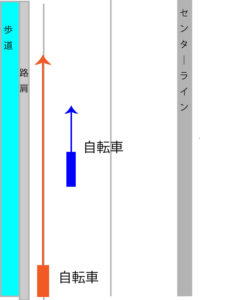

自転車については左側端通行だとしているので、道交法に基づいて通行している分には、自転車は常に譲っている。

なので27条でイチイチ定義しなかったのではないかということです。

道交法の解説書、判例タイムズ、判例などを検討して総合的に考えれば、このように解釈するのがベストなのかと。

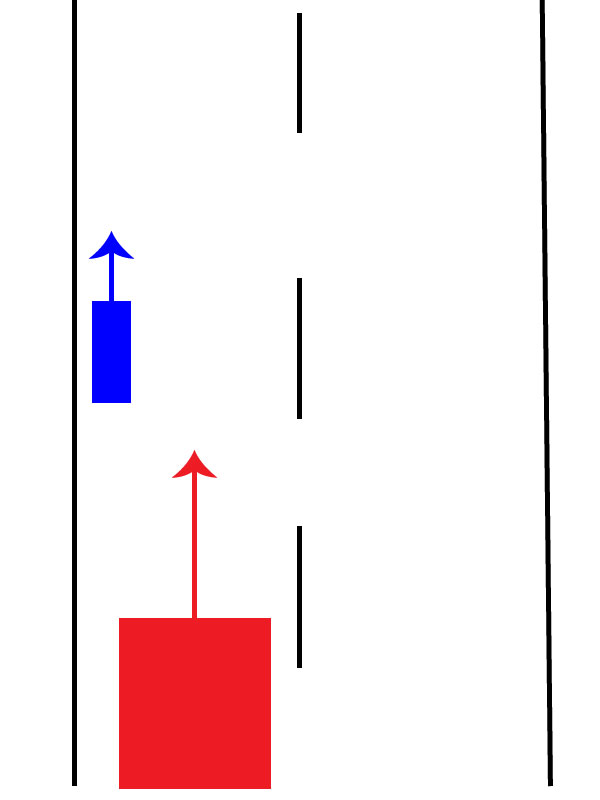

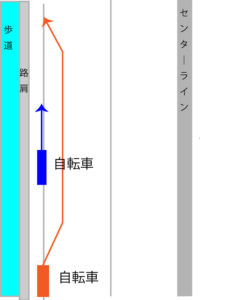

自転車が左側端とは言い難い位置を通行していた場合、27条の規制ではなく18条1項に基づいて【左側端に寄って】通行する義務がある。

たぶん警察が言う意味って、ここなんですね。

譲る義務があるというのは説明としては不正確で、18条1項に基づいて既に譲っている。

なのでおかしな位置を通行していれば、

単に18条1項の違反となるだけのこと。

ただまあ、18条1項には罰則がありませんが。

どこまでが左側端なのかは道路の幅、車両の幅、交通の状況など様々な面で変わりうるもの。

だからこそ罰則を以って規制できないということで罰則がありません。

実際のところ、自転車に対して27条違反があったかどうかを検討している判例もあるのですが、

これ以上譲る余地がないことから譲る義務を果たしていると判示されています。

つまりは左側端に寄って通行していたとのこと。

これも判決結果には影響しませんが、本来は18条1項の左側端通行義務を果たしていたかを検討すべきものだと思うんですね。

こういうのも主張内容で変わり得るので、本当に難しい。

自転車の方がどのような反論をしたのか不明ですが、結論には差が無いのであまり重視していなかったのかもしれません。

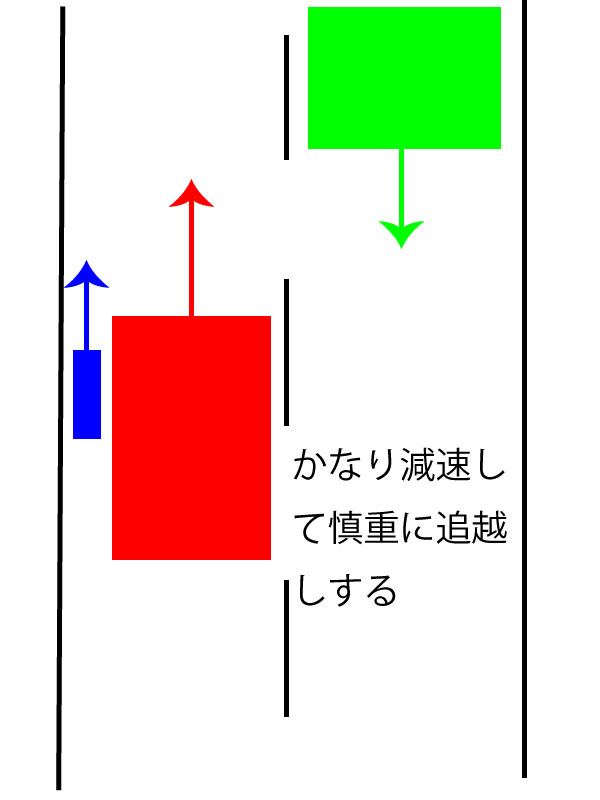

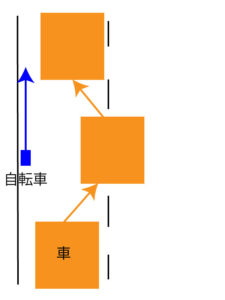

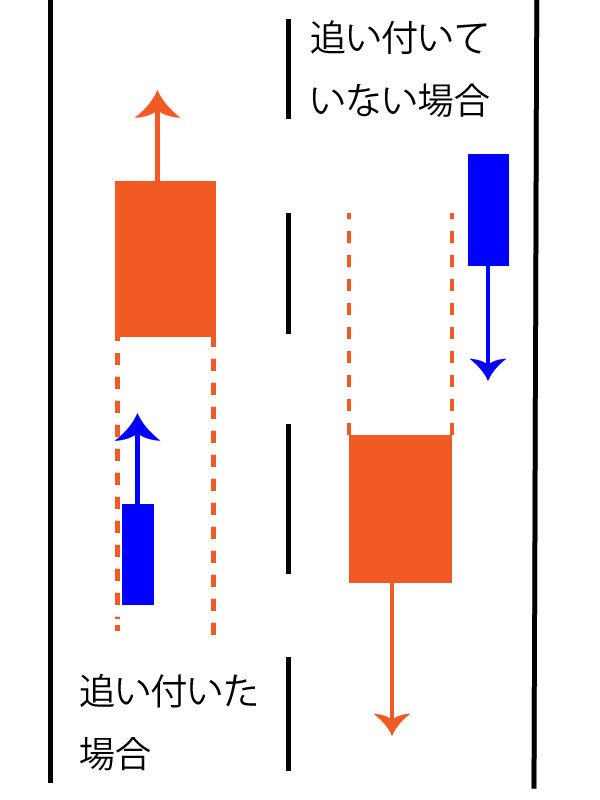

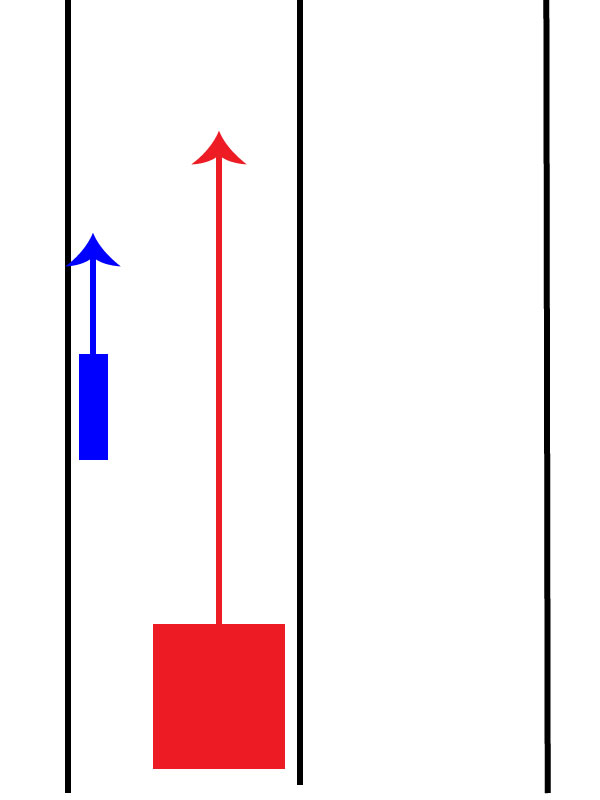

例えばですが、後続車が

こういう主張をしたときに、反論としてはいくつかあります。

①法27条の追い付かれた車両の義務は政令に定める最高速度の話であるから、自転車には関係しない。

②本件道路では路側帯にまで進入して譲っている以上、これ以上譲る余地がない。

③法27条は自転車には関係しない規定であるが、譲ることが事故回避になるという話であるのならば、自転車は路側帯にまで進入するなど義務を果たしこれ以上避ける余地はない。

①だと、27条は適用外だと明確にしている。

②だと、27条の成立を認めた上で義務を果たしたという主張になる。

③だと、27条は適用外という原則を確認しつつ、予備的に義務を果たしたという主張もしている。

たぶんこういうのって、③の主張をすることになるのかなと予想します。

民事の過失割合だと、事故回避義務という観点で検討される可能性もあるので、両方の可能性を否定しておく方が無難ですし。

上で挙げた判例なんですが、一審(簡裁)では35:65、控訴審(地裁)では10:90に変更されています。

自転車側の主張が通った形ですが、簡裁の判決文が見当たらないので双方の主張がよくわからない。

なのであくまでも【こういう判例もあるよ】程度に考えたほうがよくて、27条が自転車には適用外である原則は変わりません。

まあ、こういうのを見ると万が一事故に巻き込まれた際には参考になると思います。

民事は珍事も起こるので、きちんと両方の可能性を潰す反論をしておくことが重要。

27条は適用外だと反論しつつ、予備的主張として事故回避義務をきちんと果たしましたよ、これ以上左に避ける余地なんて無いですよという反論ですね。

民事って不思議な判決が出ることはあります。

有名なのは【青い鳥判決】ですかね。

調べてみてくださいw

とはいっても

道交法が成立した昭和35年当時、追い付かれた車両の義務についてはこのように規定されていました。

(進路を譲る義務)第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、か つ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか 又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引 き続き進行しようとするときも、同様とする。

この時代は車両の優先順位が決まっていました。

(通行の優先順位)第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。

一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス

二 自動二輪車及び軽自動車

三 原動機付自転車

四 軽車両

なので軽車両である自転車も、法で規制されていたと言えます(追い付かれた車両の義務)。

それと同時に、このような規定になっていました。

(並進する場合の通行区分)第十九条 当該道路の左側部分の 幅員が三メートルをこえる道路においては、自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバスは当該道路の中央寄り又は左側部分の中央を、自動二輪車、転自動車及 び原動機付自転車は当該道路の左側部分の中央を、軽車両は当該道路の左側端寄りを、それぞれ通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十七条若しくは第四十 条第二項の規定により一時進路を譲るとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、又は第四十条第一項の規定により道路の 左側に寄るときは、この限りでない。

この時代でも自転車は左側端寄りだったわけですが、強いて言うならこの当時の27条は【道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない】。

自転車は左側端なので、常時譲っていると解釈できるから、昭和39年改正時に優先順位の規定も無くなり、かつ27条でも除外されたのではないかと思われます。

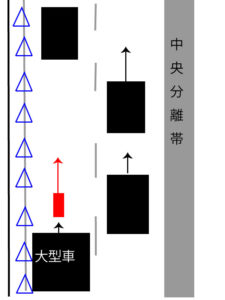

まあ、こういう自転車に対してなんですが、

現行法では、まず18条1項のキープレフト違反があるわけですが、罰則がありません。

27条の追い付かれた車両の義務は自転車が除外されているわけですが、そもそも18条1項に基づいて左側端に寄って通行していればそれ以上譲れる余地もないわけで。

なので警察がいう【自転車にも追い付かれた車両の義務ガー】というのは、単にキープレフト(18条1項)の話なんだろうなと理解できます。

前にこの方。

他しか記憶によると、警察からこのように言われたようです。

・車両通行帯であっても路肩に寄って走れ

・追い付かれた車両の義務がある

これも警察の説明が間違っているから話がおかしくなるだけのことで、正しくはこう。

| 警察の説明(間違い) | 正しい解釈 |

| 車両通行帯であっても路肩に寄って走れ | 片側2車線でも車両通行帯ではないから、18条1項に従って左側端に寄って走れ |

| 追い付かれた車両の義務がある |

おかしな説明をするから話がややこしくなるだけのこと。

結論は同じなんですけどね。

ついでなので車両通行帯の話

車線境界線と車両通行帯では、同じ複数車線でも見分けがつかないよね?という話はよく出てきます。

これ、そんなことは原則として無くて、そもそも車両通行帯って交通規制なわけです。

規制標示なので警察が取り締まり対象にするものなわけですが、警察が見分けがつかなかったから取り締まりも不可能なわけ。

なので一般道では、車両通行帯は交差点の手前とか専用通行帯などの上乗せ規制が掛かっているところくらいにしかないで間違いないとのこと。

車線境界線で区切った道路の場合、車両通行帯ではないので追越しする時に隣の車線に移動する義務が無い。

別にこれでも違反にはならないわけですが、警察が通行帯での追越し違反だ!として取り締まりするには、頭の中にどこが車両通行帯なのか入っていないと出来なくなる。

そんなに警察官って、記憶力抜群ですかねw

なので進行方向別通行区分があるとか、

イエローラインで進路変更禁止の規制が掛かっているとか、

専用通行帯になっているとか、

取り締まる側も明確にわからないと話にならないというのが実情のようです。

一般道の場合、いろんなところで右折できるポイントがあるわけで、全線を車両通行帯なんかにしたらまともに走れなくなります。

ついでにですが

判例を読むときのコツというか、いろんな判例をみて検討したほうがいい。

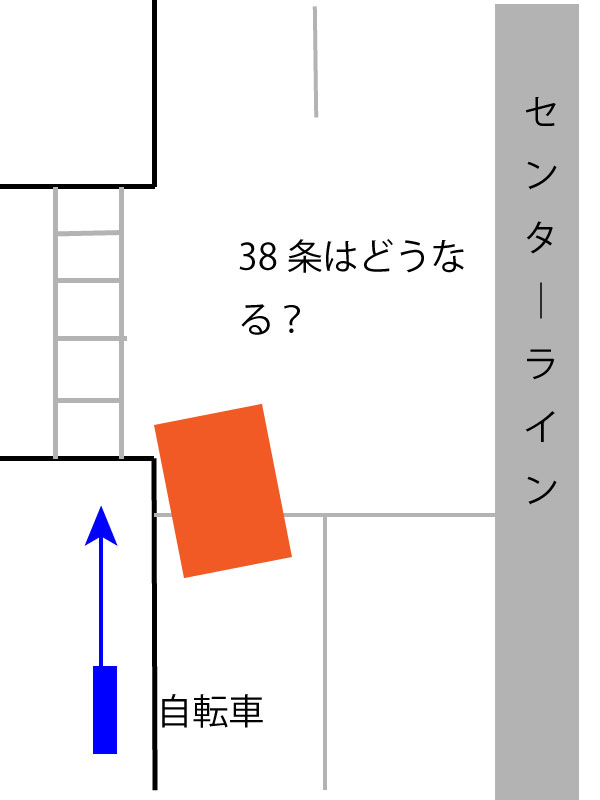

38条の解釈についても、自転車にも適用された判例があるとドヤ顔していた方がいましたが、

そもそも徐行義務につて争っているようには見えず、横断予見性があったのか?というところを反論しているものですし。

そんでもって自転車に対して38条前段を認めた判例というのも、読む限りでは自転車に対して直接認めているわけでもなくて、歩行者がいるかどうか明らかではないのに高速度進入したところに過失をつけているものもある。

そんでもって上位の判例で完全否定されているものもある。

読み方、大丈夫ですかね。

18条1項の判例についても、私が見たところではこんな感じがあります。

・左側端2m空けて通行していた車に、キープレフト違反を認めなかった事例(片側1車線道路)

・左側端1.5m空けて通行していたオートバイに、キープレフト違反を認めた事例(片側1車線道路)

・左側端から2mの位置を通行していた自転車に、キープレフト違反を認めた事例(中央線が無い生活道路)

・18条の立法趣旨を尊重し、軽車両と同様に原付にも第1車線の左側端を通行するべきとした事例(片側2車線道路)

道路状況でも変わるし、路肩が未舗装かどうかでも変わるし、交通量によっても変わる。

【自転車の通行分は2m認められている!】などと雑な主張をしていた方がいましたが、こういうのを主張自体失当というのかも。

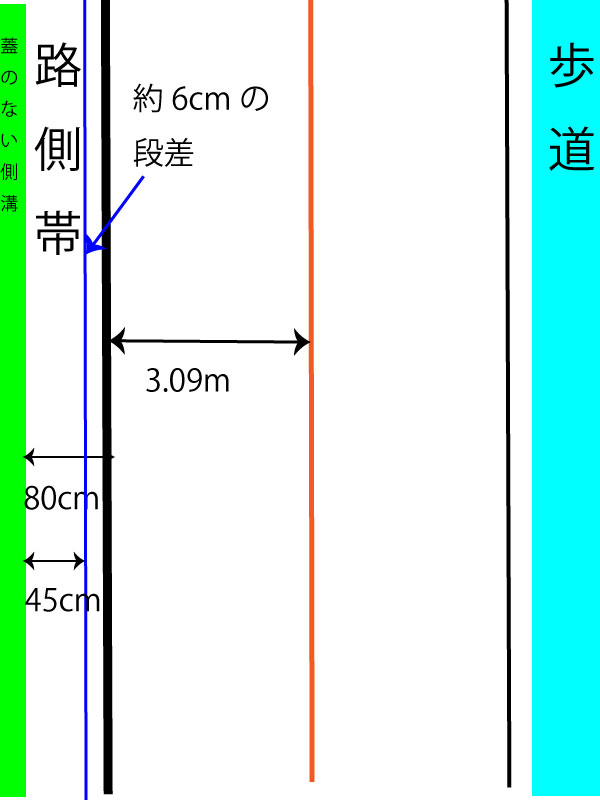

さて18条1項では自転車に対し左側端に寄って通行する義務を与えています。

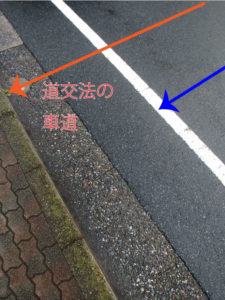

どこまでが車道なのか?についてですが、これも道路法と道路交通法を混同しているケースもあるので要注意。

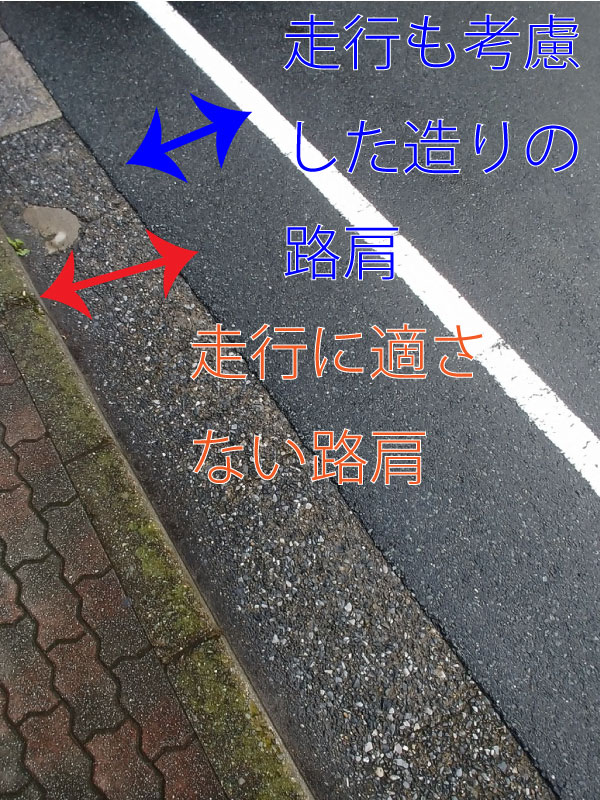

道路交通法には路肩という定義が無いのですが、左側端に寄って通行するというのアh、路肩を除いて可能な範囲で左側端に寄ることと解釈されています。

道路法の路肩というのは、車道外側線の外側であることが多いですが、道路交通法の車道は歩道の縁石までが車道。

なので通行に適さない路肩というのはエプロン部のことを指すので、18条1項の規定によるとエプロン部を避けて左側端に寄っていれば義務を果たしていると言える。

それ以上左に寄ると危険なので、ここまで寄って通行している分には18条1項の義務を果たしているわけです。

27条は自転車には適用外ですが、その代わり18条1項の規定により自転車には左側端通行を義務にしている。

きちんと左側端まで寄っているのであれば、それ以上は寄る余地もないわけで、それで十分。

間違っても歩道まで寄れという義務はないですし。

自転車の場合、バックミラーも義務ではないので、理論上は後続車の位置関係なんて音以外では分かりようがありません。

それもあって、左側端に寄って通行している自転車に対しては、27条の規定を適用するまででもないし、左側端に寄っているのであれば十分譲っているというのが法律解釈なんじゃないにですかね。

これを大雑把にいうと、警察は【自転車にも追い付かれた車両の義務がある】というまとめになるわけですが、本来、追い付かれた車両の義務ではなくて18条1項のキープレフトの話。

なのでこういう自転車も法解釈としては追い付かれた車両の義務ではなくて、キープレフト違反しか成立しないというわけです。

用語の使い方を間違うからおかしくなるのかと。

まあ、判例でもこういう間違いって結構あります。

だからこそ、双方の主張内容をしっかり確認して、複数の判例を比較して総合的に考えないと意味を取り違えるだけだと思うんです。

【2m認められている!】という話についても、法律上は左側端に寄ってであることには変わりない上に、軽車両って馬車とかリアカーも含まれる。

そこまで考えれば、左側端から2m分が自転車のために認められている⇒左側端から2mの位置を通行していても違反ではないなんて解釈には陥らないはずなんですが・・・

私見としては、左側から自転車が追い抜き出来る余地がある程度があったら、左側端通行義務違反になり得るとは思います。

本来、追越しする車両は右側から、とするのが立法趣旨ですし。

話が逸れまくりましたが、まとめておきます。

・18条1項で左側端通行義務があるので、自転車は既に譲っている。

・左側端に寄っていると合理的に認められる自転車に対し、それ以上譲れというのはエゴでしかない。

・それ以上譲れというなら、タケコプターでも用意してくれ(空中に逃げます)。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

いつも楽しみに読ませていただいてます。特に自転車の法律関連は難しいので大変参考にさせていただいております。

本記事中の、

>自転車に対して27条違反があったかどうかを検討している判例

について、自分の目でも確認したく名古屋地裁のDB等を漁ってみたのですが確認できなかったため、もし宜しければ事件番号等をお教え頂くことは可能でしょうか?

次の記事も楽しみに待たせて頂きます。

コメントありがとうございます。

事件番号ですが、確認するのでメールにてご連絡ください。

なお、【名古屋地裁のDB】というのは何を指しているのでしょうか??