先日書いた記事に質問を頂いたのですが、38条2項の改正史の話。

◯昭和42年

2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。◯昭和46年

2 車両等は、横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。前半の「交通整理の行われていない」と「信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されている」は意味が同じ。

これ、凄く分かりにくい上に疑問がありますが、昭和42年に38条2項を新設した際の警察庁の解説がこれ。

「交通整理の行なわれていない横断歩道」というのは、車両等からみて、その車両等が通過するときに歩行者が通行できるようになっている横断歩道のことである。信号機の信号または手信号等によって、その車両等が通過するときには、歩行者の通行が禁止され、歩行者が通行するときは、その車両等の通過が禁止されている場合は、「交通整理が行われている横断歩道」の場合あって、今回の改正によるこれらの規定の適用がない。したがって、信号機の設けられていない(もちろん警察官の手信号等も行われていない)横断歩道の場合はすべて「交通整理の行なわれていない横断歩道」ということになるが、信号機が設けられていても車両等が左折または右折するときに、歩行者が通行できるようになっている横断歩道を通過する場合には、「交通整理の行なわれていない横断歩道」として今回の改正によるこれらの規定の適用があるのである。(注3)

(注3)この場合には、交差点そのものは「交通整理の行われている交差点」になるのであるが(第35条、第36条等)、横断歩道は、左折または右折する車両等からみた場合は、「交通整理の行われていない横断歩道」になるのである。

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

わりと何を言っているのか疑問が残る解説だけど、この解説だと昭和46年改正で意味は変わってないことになる。

分かりにくいから変えたのか、解釈上問題が生じたから変えたのかはわからない。

古い条文を引っ張ってきて読むときに注意なのは、わりと条文読んでもわからないこと。

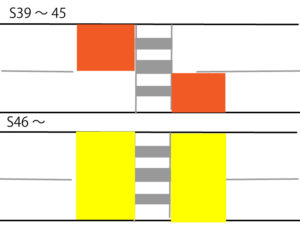

例えば昭和39~46年の駐停車禁止場所はこう。

手前の側端から「前に」という表現になってますが、一瞬「前」とはどっちなのか悩む。

当時の解説書はこう。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

手前の側端から「前に」とは、手前からさらに手前という意味なんだと。

なのでこうなる。

読み方によっては、手前の側端から「前に」とは自分の進行方向なんじゃないかとすら思えるけど、何を言いたいかというと条文読んで全てを理解できるような法律になってないのよね。

特に昭和40年代くらいはわりと怪しい条文がある。

なので当時の解説書や、立法時の警察庁の発表を見ないとだいだいは間違います。

まあ、「交通整理の行われていない横断歩道」(旧38条2項)の解釈については、ちょっとムリがある気がしますが。

38条2項の解釈問題について、古い条文を引っ張ってくる人もいるだろうけど、古い条文の解釈がどうなっていたかは当時の解説書を見ないと理解しにくい。

たぶん、昭和46年に改正した理由は解釈上疑義が出たんじゃないかと予想しますが。

この件に限らず、わりと立法経緯や立法趣旨を調べて判断することが多いのですが、例えば昭和38年に「横断しようとする歩行者」があるときにも「一時停止義務」を定めた。

解釈はそのまんまだからいいんだけど、立法趣旨を理解するとより理解が進む。

○昭和35年

第七十一条

三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

○昭和38年

第七十一条

三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

| 昭和35年 | 昭和38年 | |

| 対象 | 横断歩道を通行する歩行者 | 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者 |

| 義務 | 妨害禁止(一時停止or徐行) | 一時停止かつ妨害禁止 |

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂補強版、立花書房、1963(昭和38年)

「横断しようとする歩行者」がいるときに一時停止義務を定めた理由は、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作ったのだと。

よく、「横断歩行者妨害」という言葉につられて「妨害したかしてないか」を基準にする人がいるけど、そもそもの発想が違う。

妨害したかしてないか以前の話なのよね。

一応法律って理由があって改正や新設するわけですが、条文読んでウンウン語るだけだとどこか間違いやすい。

ぶっちゃけ、昭和39~46年の44条3号にしても、条文を読んでも「前に」が示す方向がわからないし、昭和42年38条2項の「交通整理の行われていない横断歩道」についても、条文読んでも違う意味に捉えてしまう。

なので古い条文を引っ張ってきたときは、当時の解説書を見ないとわからないのよ。

まあ、「交通整理の行われていない横断歩道」の警察庁の解説には疑問が残りますが、条文を読んで理解できるような法律になってないのよね。

まあ、昭和42年警察庁の解説はかなり苦しい気がしますが、当時の「交通整理」の捉え方の問題なのだろうか?

これで書いた内容ですが、結局は古い資料を可能な限り引っ張ってきて整合性や矛盾を検討するしかなくて、わりと関係無さそうなところの解釈が大事。

こっちでも書いたけど、

条文を読んで全てを理解できるような法律になってないのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント