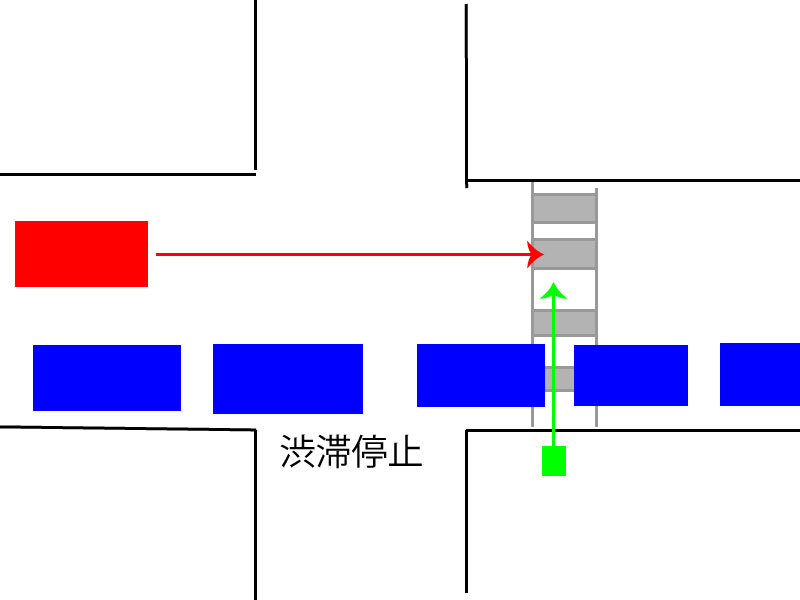

38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、

この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。

要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。

いろんな角度から検討した内容をまとめておきます。

第三十八条

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

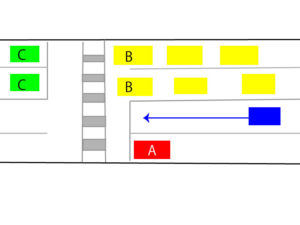

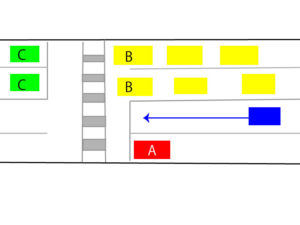

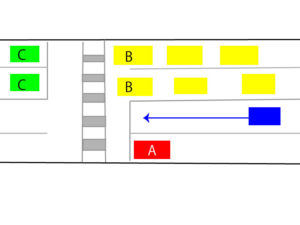

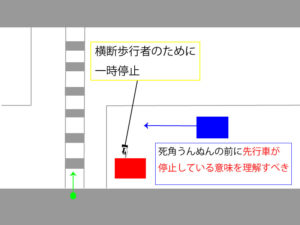

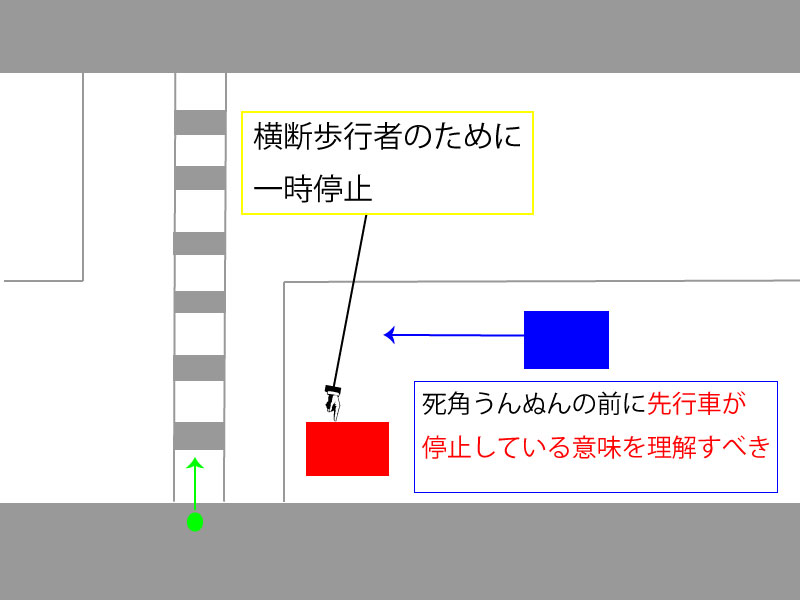

ここでいう対向車とは「B」の話です。

Contents

「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」

「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」とありますが、要は2つのケースを想定している。

①横断歩道上に停止車両がある場合

②横断歩道の手前の直前に停止車両がある場合

問題は②。

対向車が停止している場合を含むのか?が問題になりますが、この解釈のポイントになるのは44条3号(駐停車禁止場所)。

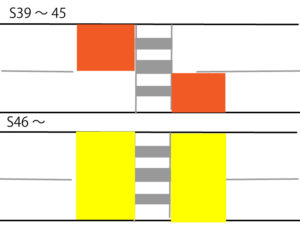

駐停車禁止場所(44条3号)は、昭和39~46年/昭和46年以降で異なる。

| 昭和39~46年 | 昭和46年以降 |

| 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分 | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 |

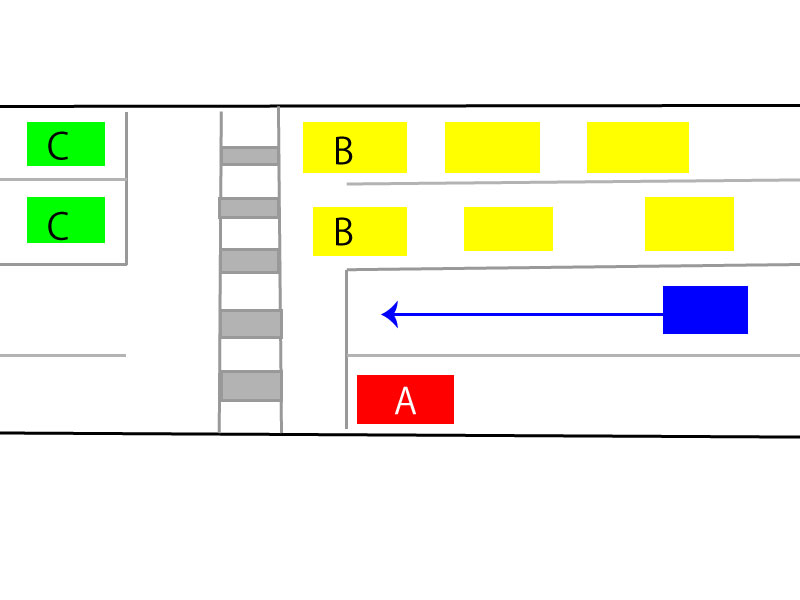

「手前の側端から前に5m」(旧44条3号)と「手前の直前」(38条2項)は表現が酷似、というよりも実質的に示す場所は同じかと。

昭和46年改正以前の旧44条3号の解釈はこれ。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

図で示すとこうなる。

昭和46年改正前の旧44条3号との整合性を考えると、「手前の直前」(38条2項)という表現には対向車線上にある「手前の直前」を含んでいないのではないか?という疑問が出る。

なお、昭和46年に44条3号を改正した理由はこちら。

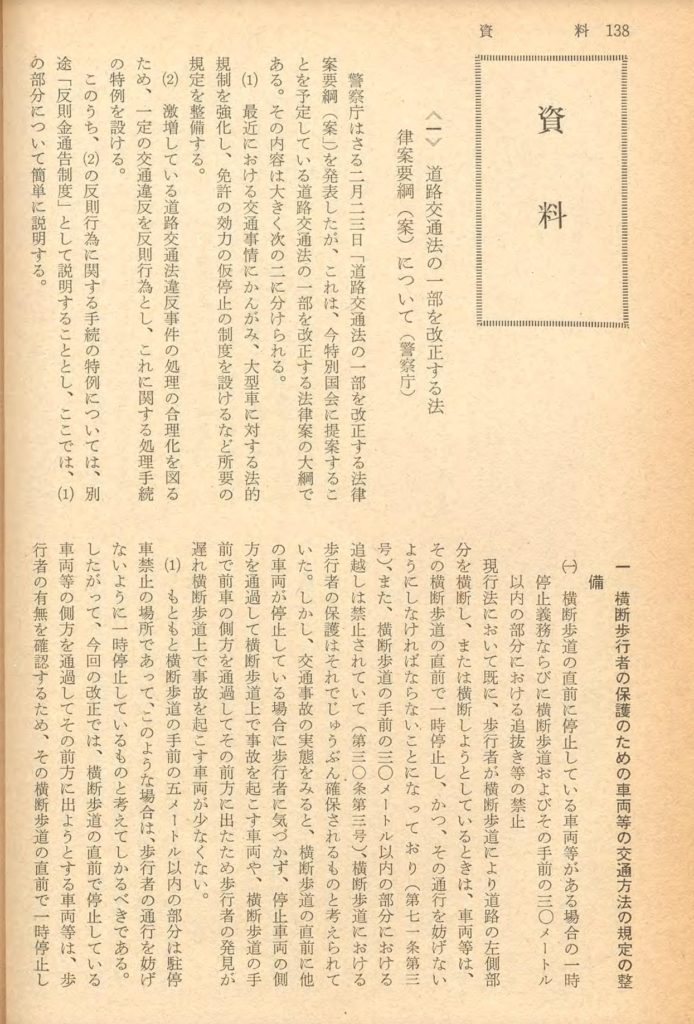

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

この改正理由を見ると、ますます38条2項は対向車を含んでいないのではないか?と疑問。

対向車を含んでいたなら、駐停車禁止場所を拡大しなくても38条2項を履行すれば済むわけだし。

ただしこの解釈が38条2項に対向車を含んでいない決定打かと聞かれたらノー。

なお、2項は昭和42年新設後に昭和46年に改正されてます。

◯昭和42年

◯昭和46年

前半の「交通整理の行われていない」と「信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されている」は意味が同じ。

後半はビミョーに変えている。

| 昭和42年 | 昭和46年 | |

| 条件 | 横断歩道の直前で停止している車両等がある場合 | 横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等がある場合 |

| 義務 | 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。 | 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 |

一時停止する場所を「当該横断歩道の直前」から「その前方に出る前に」に変えた理由ですが、このように解説されてます。

第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。そこで、本項においては、前車が停止している位置としては「横断歩道等又はその手前の直前」としているのである。

本項は、横断歩道等の停止車両は、第1項後段の規定を遵守するためのものが一般的であることを前提にしているが、「停止している車両等」がこれに限られるものではないのは当然のことである。

本項の一時停止の義務は、前車の「前方に出る前に」行わなければならないが、おおむね前車の車体の前端付近で行うべきものである。平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6

昭和42年の「横断歩道の直前」だけだと、直前で停止後にやや進行し横断歩道上で停止した場合に対応できなかったので改正したのかと。

当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき

「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき」のうち、「その前方」とは「当該停止している車両の前方」を意味します。

警察庁の解説はこちら。

「停止している車両等」についてはもちろんその停止していることの原因、理由を問わないから、およそ横断歩道等又は横断歩道等の直前で停止している車両等はすべて含まれることになる。

「側方を通過して」とは、停止している車両等の側方を通過してということであって、その右、左いずれの側を通過してもよい。

「前方に出る前に」とは、歩行者等保護の本項の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよいであろう。

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック

対向車とすれ違うことを「前方に出る」というのか?という疑問がありますが、対向車を含むとすると3項の解釈がおかしくなる。

「第三十条第三号の規定に該当する場合のほか」というのは、30条3号(追い越し禁止)に抵触するときは30条3号の違反を適用するという意味です。

30条3号と38条3項は内容的に被る面があり、この除外規定を置かないとどっちの違反を適用するか疑義が生じるので念のため30条3号の場合を除外している。

で、2項の「その前方に出ようとするとき」に対向車を含むなら、3項も同様に解釈するしかなくなります。

| 38条2項 | 38条3項 | |

| 対象 | 横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合 | 横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分 |

| 義務 | 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときその前方に出る前に一時停止 | その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない |

横断歩道手前30m以内で対向車とすれ違いすると、38条3項の違反だとして検挙されても文句が言えなくなる。

対応策としては、横断歩道手前30m以内で対向車がいたら一時停止してやり過ごすしかありません。

国会答弁では「後ろからいった車」としています。

第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日

歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。

少なくとも2項の「前方に出るとき」に対向車を含むと、3項の解釈がおかしくなる。

ここの整合性を考えないまま2項に「対向車を含む」と解釈するのはムリがある。

立法経緯

38条2項の立法経緯は、横断歩道手前は駐停車禁止なんだし停止車両は横断歩行者優先中と考えられるのだから、空気を読むまでもなくお前もとまれです。

○改正前の提案理由

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律案要綱(案)について(警察庁)」、立花書房、1967年5月

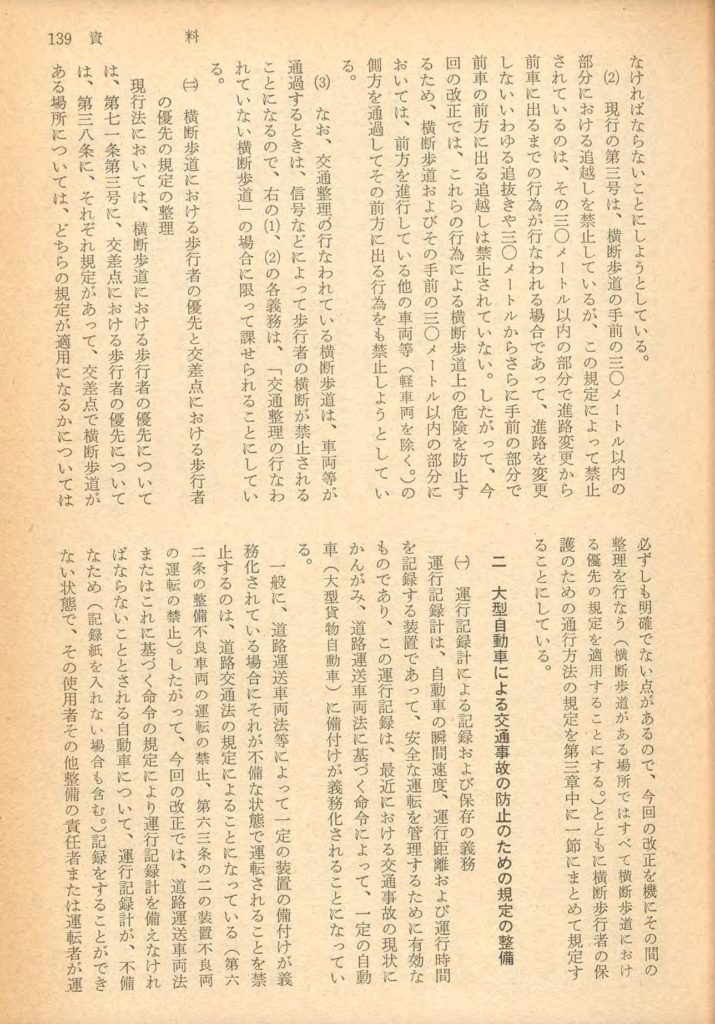

○改正後の説明

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。

「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

浅野氏(警察庁)の説明は、札幌高裁判決でも引用されています。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

昭和45年8月20日 札幌高裁

国会答弁では、「故障車が止まっている場合は停止しなくていいんじゃね?」と質問がありますが、見分けがつかないし停止すべきとしている。

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日

○原田立君 今度は車を運転する者のほうの側で一応いろいろ考えるわけですけれども、いまお聞きしているのは、具体的な問題になるとどういうことになるのですか。ちょっとこれは愚問かと思いますけれども、横断歩道の直前で、しかも、歩行者もなくて、故障のために停止している車両があると、当然、常識上三十メートル以内であってものけていってもいいんじゃないか、こう思うんですがね。実際問題どうなりますか。

○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。

○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。

○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。

札幌高裁判決でも横断歩行者優先中なのか違法駐停車車両なのかわからないことを理由に、一律で停止義務を定めたとしていますが、対向車については横断歩行者優先中なわけがないので趣旨から外れている。

「横断歩行者優先中の可能性が極めて高い同一進行方向停止車両」と、「横断歩行者優先中の可能性はない対向車線停止車両」ではリスクレベルが違うのだから当たり前かと。

東京高裁判決、名古屋高裁判決、大阪高裁判決

判例を3つ挙げます。

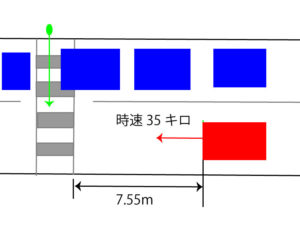

東京高裁 昭和46年5月31日

対向車が渋滞停止している状況について、減速接近義務違反の過失を認定し有罪にしたものの、

検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。

東京高裁 昭和46年5月31日

横断歩行者がいるかいないかわからない状況での一時停止義務は否定。

減速していれば横断歩行者を発見したと同時に停止できたとしていますが、対向車線の渋滞停止について2項の過失は否定。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

この判例、以下を拡大解釈する向きもありますが、

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき

この判例は「被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車」について解釈を示したもの。

なので対向車線について解釈してないのよ。

道路左側の横断歩道手前に停止している車両については、停止している理由を問わず一律で一時停止義務を定めたと解釈するのは当然だし、札幌高裁判決でもそれは示されている。

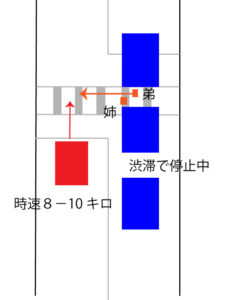

大阪高裁 昭和54年11月22日

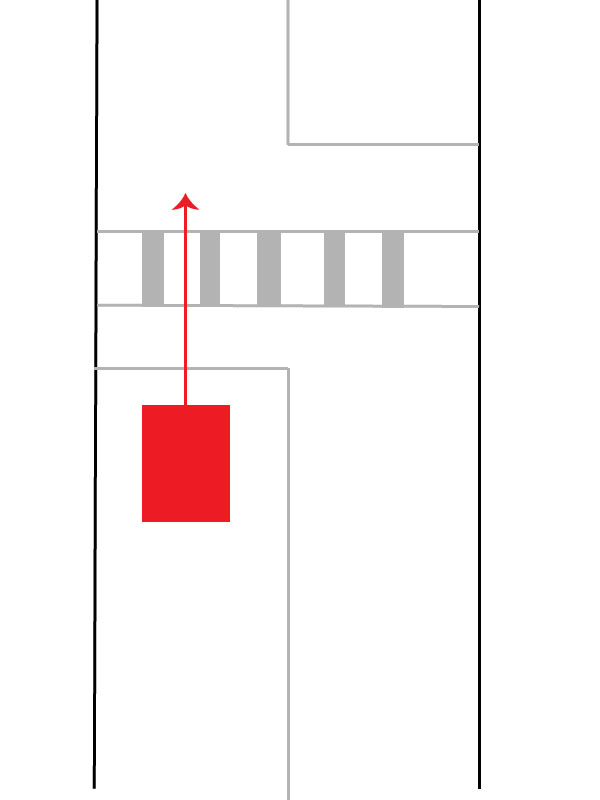

対向車線が渋滞停止している状況での事故。

南行車線が渋滞で停止車両があり、停止車両の隙間から横断歩道を横断しようとし、横断歩道の中央付近で姉が顔を出して反対車線を確認。

姉は横断を躊い横断歩道中央付近で立ち止まった。

車の運転者は時速8~10キロで進行していたものの、姉が横断中に立ち止まったことから横断歩行者がいないと考え進行。

弟(8歳)が姉の横から横断したために起こった事故です。

イメージ図(正確性は保証しません)。

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。

そして、同女が横断歩道上の前記地点で立ち止まったとしても、前記認定のような当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

大阪高裁 昭和54年11月22日

横断歩道中央まで横断した少女が1項後段の一時停止義務の対象かについて争われてますが、2項の義務があるなら1項の対象になるかを争う必要がない。

対向車線の渋滞停止事例は、1項前段(減速接近義務)の過失を元に有罪にするのが通例。

2項の一時停止義務があるなら、減速接近義務で争うより一時停止義務で簡単に有罪にできるわけだし、歴史的には減速接近義務違反について争ってきたのよね。

警察庁が解釈を変えた?

以下は警察庁が主催している「運転技能試験官専科教養」の座学において質疑回答があり、その回答をまとめた物を千葉県警察本部交通部運転免許本部運転教育課が各自動車学校に配布したもの。

(問7)

横断歩道又はその手前直近の対向車線上に停止している車両等がある場合に、一時停止せず又は一時停止しようとしないとき〔歩行者保護(停車)〕を適用すべきか。複数車線の場合はどうか(平成28年)(答)

図で示す状態にある対向車線の車両については、「歩行者を横断させるために停止しているものでないことが明らか」と認められることから、〔歩行者保護(停車)〕については、適用できない。ただし、横断歩道に接近する速度を観察し、〔横断者保護(直前速度)〕(38条1)の適用が妥当であれば適用されたい。複数車線の場合においても、道路の幅員に応じて、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で当該横断歩道に接近するものである。

技能試験関係質疑回答集、令和4年、千葉県警本部

け、警察庁…

警察庁主催の「運転技能試験官専科教養」であった質疑を参考にまとめたとあるぞ…

つまり実質的に警察庁の回答になるはず。

警察庁が「対向車に適用できない」と回答しているのに、なぜ今さら解釈が変わるんだ?

なお、警察庁が出した「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)」にはこのように書いてある。

歩行者保護不停止等[歩行者保護]

5 横断歩道等又その手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。ただし、信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されている場合又は歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。[停車](38)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf

警察庁が「対向車線の渋滞停止について2項は適用できない」と解説してきたのに、法改正無しに解釈を変える権限はない。

警察庁自身が対向車を含んでいないと解説しているのに、なぜ今さら解釈を変えたのでしょうか?

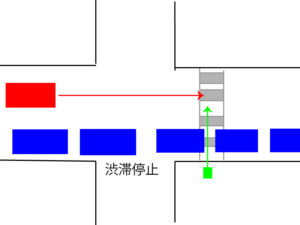

おかしな場面も一時停止義務がでる

このような交差点を左折する場合を考えます。

上下方向の横断歩道は青信号なので、歩行者の横断が禁止されていない。

なので2項の対象になりますが、二段階右折待ちの自転車がこの位置にいた場合、対向車も含むなら2項の一時停止義務が生じる。

本当に必要ですかね?

交差点が広ければ広いほど、意味がわからなくなります。

必要性という意味で。

思うに

2項に対向車を含むと明記された資料もないし、逆に含まないと明記された資料もありませんが(ただし検察官が書いた解説書には対向車を含んでいないと書いてある)、要は対向車を含むと解釈すると辻褄が合わないことがいくつも発生する。

横断歩道手前30m以内で対向車とすれ違うことが禁止されたり、旧44条3号の解釈と合わなくなったり、警察庁が立法経緯を説明した昭和42年の解説とも合わないし、判例での取り扱いとも整合しなくなる。

これまでにたくさんの資料を挙げてきましたが、ネット上でいろいろ解説している人の記事や動画を見ると、全ての整合性を考えてないからどこか矛盾が生じている。

この記事にて取り上げてない過去に取り上げた資料もありますが、未発見の資料があればそれも含めて検討したいですよね。

幸い、うちの読者様たちは面白い資料を探す人がいるので勉強になりますが、たくさんの資料や判例から矛盾がないか考える問題なのでは?

わずかな資料から話を進めると、矛盾に気がつかないまま話が進行するだけ。

道路交通法の歴史を見る上では、警察学論集1967/12や月刊交通1971/08は外せないので、国会図書館にアクセスできる人は是非。

国会図書館のIDを持ってない人は、これを機会に作ることをオススメします。

立法当時の立法経緯が大事ですから。

民事判例でも対向車の渋滞停止は1項前段で処理してますが、何か面白い資料を見つけた方は是非教えてください。

そもそも、44条3号の解釈や警察学論集を持ち出して解説している人が他にいるのか知りませんが、わりと他条の解釈が興味深いのよね。

判例にしても、唯一入手できてないのは仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号なんですが、この判例は「38条2項の義務を認めた判例」という判決要旨しか手持ちの判例検索では出てこない。

最高裁判所図書館にある「高等裁判所刑事判例速報」(高検速報)という書籍の54年仙台高裁版に掲載されていることはわかりましたが、最高裁判所図書館に行く機会がなく(国会図書館にこの本はありません。なぜなら、昭和56年版以前は市販されてなく検察庁内部での資料だから)。

今度行ってみるか。

間違っても「警察が言っているから」みたいな低レベルな話は不要です。

たくさんの資料から整合性を考える問題なので。

そもそも、警察庁が「横断歩行者優先中じゃないことが明らかな場合は適用しない」と公言していた根拠って、立法趣旨(42年警察学論集)にあると捉えるのが自然。

なんだかんだ法律解釈で疑問が生じたときは、立法時の趣旨や経緯が大事なのよ。

「含む」「含まない」については決定打になる資料や判例はないけど、「含む」と解釈すると矛盾が生じ解決できなくなる。

個人的には減速接近義務(38条1項前段)を徹底する方向に進むべきと考えますが、対向車の渋滞停止は最徐行義務とした判例があります(ただし昭和42年改正前判例)。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。

しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

昭和42年2月10日 東京高裁

減速接近義務は全ての基本ですから…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

このブログでも時々登場する「交通事故の解説動画」が、早速、名古屋高裁の判例を拡大解釈

した動画をアップしましたね。「一切の車両」だから反対車線も含むと。ここの部分の拡大解釈は定番なんですね。

38条2項自体が反対車線の車両を対象にしてないのだから、「一切の車両」も自車線側の車両が対象。当たり前の前提なので裁判官もイチイチ説明していないんでしょうね。

コメントありがとうございます。

すみません、まだどの動画なのか確認してないのですが、名古屋高裁判決の弁護人の主張はこれです。

38条2項でいう停止車両に「駐車」は含まないだろ!と主張したことに対する裁判所のアンサーがこれ。

つまり論点は「駐車を含むか?」なんですね。

それに対するアンサーが「ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき」なので、結局この判例は事故があった道路左側の停止車両の解釈しか判断していないものと考えるのが自然かと。

裁判の基本は、主張に対し裁判所が判断するわけで、主張がない「対向車」なんて判断する理由も必要もないし、普通に読めば「駐車を含むか?」の論点に対する裁判所のアンサーかと。

車両が停止していた理由が争点になっているのなら、「一切の車両」というのは一切の理由で停止している車両と捉えるのが妥当のようですね。

そこだけを切り取って反対車線の車両もだと解釈するのは、全くの印象操作ですね。

コメントありがとうございます。

「駐車を含まないだろ!」→「理由を問わず停止している車両だから含むわ」の流れなので、その意味しか判断してないんですよね。

あそこの人はわりと間違いが多いし、間違っていても他人の意見は聞き入れずにブロックされると聞きましたが…