こちらについて質問を頂きました。

もう一度整理しましょう。

Contents

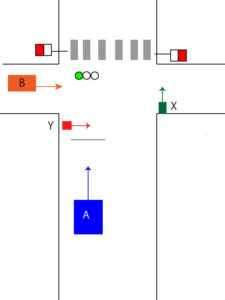

福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日

この判例は刑事事件、業務上過失致傷です。

事故の態様。

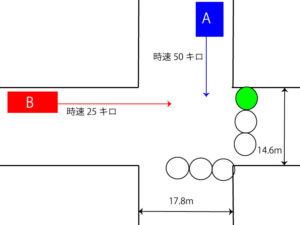

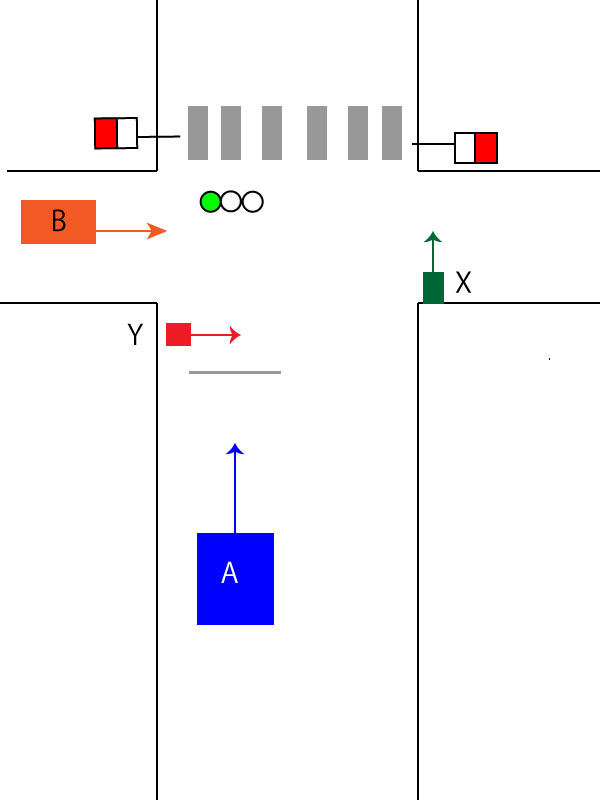

この判例は青信号で交差点に進入したB車と、対面信号機がついていなかったことから信号のスイッチがオフだと思い漠然進行したA車が衝突した事故です。

A車・B車ともに業務上過失傷害罪に問われたもの。

まず、対面信号が消灯していたA車の責任。

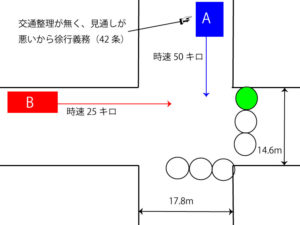

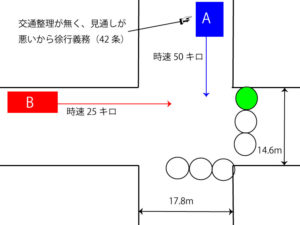

信号機が設置されていても信号の故障により正常に信号の表示がなされていない交差点は、その信号機に対面する運転者にとつてはいわゆる交通整理の行なわれていない交差点(道交法42条参照)になると解すべきである

(中略)

右認定の情況の下においては、本件交差点を南進通過しようとする自動車運転者は、たとえ信号機の信号が作動していないいわゆる交通整理の行なわれていない交差点であつても、左右の道路から車両等の進入してくることは十分予想しうることであり、従つて予め交差点の手前で徐行し情況によつては一時停止のうえ左右の安全を確認する業務上の注意義務あることは明らかである(道交法42条、119条1項2号参照)。

福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日

A車については、「その信号機に対面する運転者にとつては」交通整理が行われてない交差点であり左右の見とおしがきかないから徐行義務(42条)を怠って漠然進行した過失があったとして有罪。

次に対面信号が青のB車の責任。

検察官は、「本件交差点のように、人家、板塀のため見とおしのきかない交差点においては、乗客多数を輸送する職務の特殊性を考慮のうえ、信号の如何にかかわらず、左右の交通の安全を確認することが必要である」と主張する。

しかしながら、以上認定のような情況の下において、本件交差点に進入しようとする自動車運転者に対しては、他に特別の事情のないかぎり、あえて交通法規に違反して高速度で同交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想し、徐行又は一時停止して左右の道路の安全を確認して事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年12月17日第三小法廷判決、同12月24日第三小法廷判決 判例タイムス230号254頁参照)。

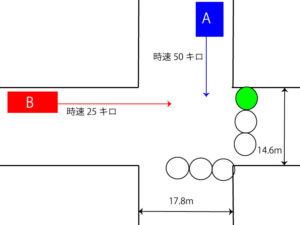

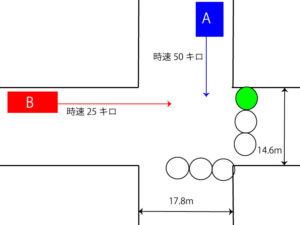

しかして、一方被告人Aは、前示認定のとおり対面信号機の信号が故障し、左右の見とおしのわるい交差点であるのにかかわらず、あえて本件交差点に時速約50キロメートルで進入したものであり、かかる以上被告人Bに対し前記注意義務違反を認めることはできない。

また検察官は、被告人Bが本件交差点内に進入直後の相手方車両の発見可能な地点をとらえ、その瞬間ハンドル、ブレーキ操作により急停車、避譲の措置に出て出会い頭の衝突事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があると主張するようであるが、前記の如く同被告人が交差点の手前において徐行または一時停止して左右に通ずる道路の安全を確認すべき義務がない以上、時速約25キロメートルで交差点に進入した同被告人としては、たとえ左斜前方約24.9mに時速約50キロメートルで南進してくる相手方車両を認めたとしても、発見可能な地点から衝突地点までの距離が約15.4mであるから、実験則上これとの衝突を回避することは不可能に近く、本件交差点の具体的状況を前提とするとき検察官主張の如き注意義務はない。

福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日

B車については交通整理が行われてない交差点とは解してなくて、信頼の原則を適用。

しかも事故回避可能性もないとして無罪にしている。

つまりA車にとっては「交通整理が行われてない交差点」、B車にとっては「交通整理が行われている交差点」と解釈している。

なぜこういう判断になるかですが、刑事事件は過失相殺という概念がないので、純粋に被告人の注意義務違反を問う。

交通法規上、「対面信号」に従えとなってますが、「交差道路の信号を確認して進行しろ」とはなってないのよ。

仮にB車についても「交通整理が行われてない交差点」だと解釈した場合、

対面信号が青灯火のB車は、どうやって「交差道路に信号がなく交通整理が行われてない交差点」だと知ることができるのでしょうか?

交通整理が行われてない交差点&左右の見とおしがきかないなら徐行義務(42条)を負うことになりますが、急に徐行体制になれるわけもないのだから、それなりに手前の地点で「交差道路に信号がないこと」を認識できないとムリ。

B車からすれば対面信号が青なのだから、交差道路が赤だと信頼する立場にあるのだし、結局はそれぞれの立場で見えている範囲で捉えるしかないのよね。

B車について「交通整理が行われてない交差点&左右の見とおしがきかないのだから徐行義務があり、徐行義務を怠って他人を負傷させたのだから有罪」と言われてたら、理不尽過ぎて笑えない。

交差点全体について「交通整理があるか?」ではなく、それぞれの視点で見えている範囲で捉えるしかないから「一方は交通整理あり、一方は交通整理なし」となる。

民事も同様ですが…

民事判例も以前挙げた通り。

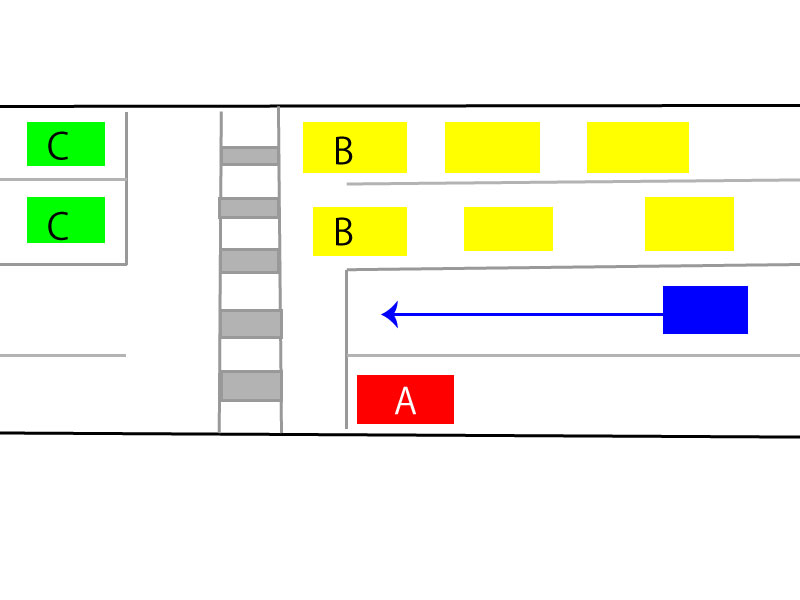

○東京地裁 昭和45年8月31日(民事)

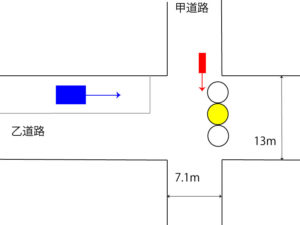

甲道路から交差点に進入しようとする原告車には対面信号がなく、乙道路を進行する被告車には信号がある。

原告は交差道路の信号が黄色になったことを確認し、被告車が信号に従って停止すると考え交差点に進入。

しかし被告車は停止しなかったため、衝突した事故です。

これについて裁判所は、以下の過失を認定。

| 原告 | 被告 | |

| 信号の有無 | 無し | あり |

| 過失 | 広路車妨害 | 信号確認義務違反 |

| 過失割合 | 70 | 30 |

被告の過失の有無について判断する。(証拠)を総合すると、被告は加害車を運転して本件交差点に向い東進し、同交差点の西側横断歩道の手前(西方)4、50mの地点で対面する信号機が青色の表示をしているのを確認したうえ、被害車が本件交差点の北側に停止しているのを発見したこと、しかし、被告は本件交差点にさしかかるまでの間に信号が変る可能性があつたにも拘らず、その後は慢然と信号を確認することなく、時速約50キロメートルで本件交差点に進入したため、折から右信号が黄色に変つたのをみて同交差点に入つて来た被害車に加害車を衝突させたことが認められ、右認定に反する被告本人尋問の結果の一部は首尾一貫しないところもあり、前掲各証拠に照らして信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。してみると被告に信号確認義務違反の過失があつたことは明らかである。

(中略)

原告は被害車を運転して南進し、本件交差点に採近したが、自車の進行する道路(以下「甲道路」という。)と交差する道路(以下「乙道路」という。)の信号機が青色を表示していたので同交差点の北側(手前)で暫時停止していたこと、乙道路には右信号機が設置されているのに甲道路には信号機が設置されていず、乙道路の幅員が13mであるのに対し甲道路のそれが7.1mであること、同原告はその頃加害車が乙道路を東進して本件交差点に接近して来るのを発見したが、前記信号が黄色に変つたので、加害車が同交差点の手前で停止するものと軽信し、そのまま加害車の動静を注視することなく発進して本件交差点に時速約30キロメートルで進入したため、折から同交差点に前記二のとおりほぼ同時に進入してきた加害車と衝突したことが認められ、右認定に反する被告の本人尋問の結果の一部は前掲各証拠に対比して信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。してみると、原告の進行中の甲道路には信号機の設置がなく、同原告にとり本件交差点は交通整理が行われていないものというべきであるから、同原告としては明らかに広い乙道路を進行してきた被告の車の進行を妨げてはならない注意義務があるのにこれを怠つた過失があることは明らかである。以上認定の事実に、前記二の被告の過失の態様、程度、さらには前記の加害車と被害車との車種の相違、速度の相違などを総合勘案すると、原告と被告との間の過失の割合は、同原告につき7、同被告につき3と認めるのが相当である。

東京地裁 昭和45年8月31日

要は一方にとっては「信号がある交差点」とし、一方にとっては「信号がない交差点」と見なしている。

わざわざ「同原告にとり」とつけてますよね。

で。

若干ややこしいのは、こういう事故の「民事基本過失割合」はあくまでも信号がない交差点事故をベースにするのよね。

だから義務ベースで双方の注意義務を考える人と、基本過失割合の話をする人では話が噛み合わない。

双方の義務ベースで考えるなら、「一方が交通整理あり、一方が交通整理なし」。

民事の基本過失割合の類型で考えるときは、「信号がない交差点」扱い。

民事基本過失割合の類型ってちょっと特殊で、必ずしも道路交通法の義務ベースになってないからややこしい。

以前挙げたように、優先道路を横切る横断歩道で自転車が事故に遭った場合、優先道路の進行妨害態様(36条2項)を民事過失割合のベースにしますが、

交通法規上、歩道から横断歩道に進行した自転車に36条2項を適用するような運用はしていないはず。

民事特有の考え方と思ったほうがいい。

それと同じで、

A車とB車の関係でいうなら、民事の基本過失割合は、あくまでも信号がない交差点扱いになる。

けどまあ、A車からすれば交差点直近にくるまで交差道路に信号がないことを知りようがないので、義務ベースで考えるなら「A車は交通整理あり、B車は交通整理なし」とそれぞれの視点で見えている範囲で考えるしかないのよね。

刑事と民事は別ですが、そもそも別の目的なんだし考え方が違うのはしょうがない気がする。

事故の過失を考えるときに、その人の目線に立って考えないと無理難題を強いる可能性もありますが、「どっちが悪いか?」(過失相殺)なんて話ばかり考えるよりもそれぞれの視点で義務を考えないと、事故防止にはならないと思ってます。

福岡地裁小倉支部判例のケースですが、

A車には信号がなく徐行義務(42条)があり、B車には信号があるのだから一般的注意義務のみと捉えてますが、対面信号が青なのに「交通整理がない交差点だから徐行義務があった」と言われても、無理難題を強いているだけになるのよね。

交差点を第三者視点で客観視するのではなく、それぞれの視点で捉えるから「一方が交通整理あり、一方が交通整理なし」となる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント