こちらについて質問を頂きました。

この疑問や勘違いはかなり多いのですが、ちょっとややこしいのです。

歩道がない場合は別。

なぜ車道外側線の外側も車道なのかというと、ちょっとややこしい規定だからです。

道路交通法上の「車道」の範囲

まず、道路交通法上の車道の定義を確認します。

車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

①縁石線若しくは柵その他これに類する工作物

②道路標示

このどちらかまでが車道の範囲になる。

車道外側線が工作物にあたらないのはわかると思いますが、問題なのは歩道がない場合の車道外側線って道路標示ではないのよ。

標識令によると車道外側線(103)は道路標示ではなく区間線「別表第三(第五条関係)」になっている。

第五条は区間線に関する規定ですが、

第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

道路交通法上、車道の範囲は区間線ではなく道路標示までなので区間線の有無は車道の範囲とは関係ない。

そして道路交通法と標識令は対応する関係だと4条5項で宣言している以上(道路標識等とは「道路標識又は道路標示」、2条1項4号参照)

車道外側線は道路交通法上の車道の範囲とは関係ないことになる。

ところが歩道がない場合。

歩道がない場合の車道外側線は、区間線ではなく路側帯の道路標示とみなすことになっている(標識令7条)。

第七条次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

| 区画線 | 道路標示 |

| 「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) | 「路側帯」を表示するもの |

歩道がない場合の車道外側線は路側帯の道路標示とみなすため、車道の範囲は車道外側線までになる。

ややこしいのよ。

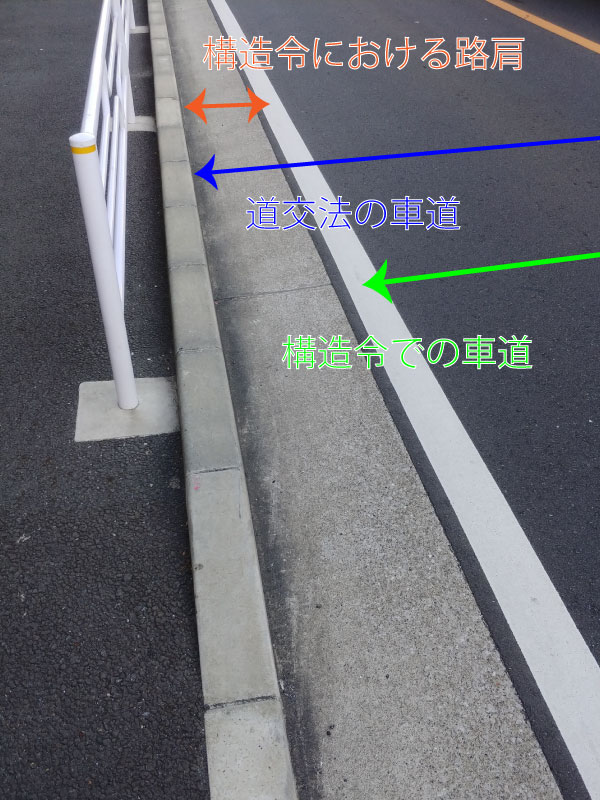

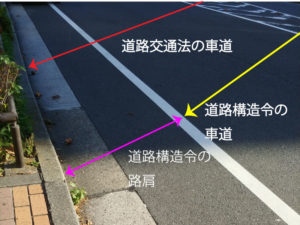

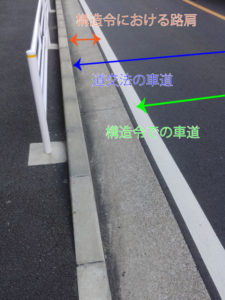

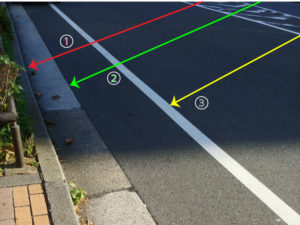

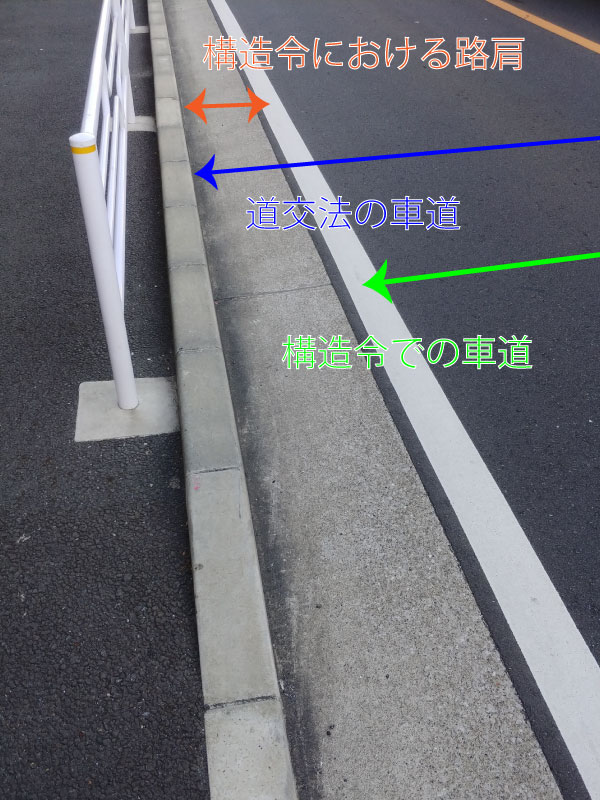

ざっくりいうと、道路交通法(交通ルール)と道路構造令(道路の作り方)で車道の範囲が違う。

あくまでも交通ルールの話をしているので、道路交通法の定義に従って解釈することになりますが、「歩道がある場合」に道路交通法上は車道外側線は何の意味もないのよね。

Wikipediaの記述

Wikipediaには「車道の範囲について判例が割れている」みたいな記述がありますが、法律上は判断が割れるまでもなく明らか。

要は区間線と道路標示が違うことを見逃した裁判官が誤判したケースがあるに過ぎない。

きちんと解釈した判例(刑事)はこうなる。

所論は、車道外側線から歩道までの幅約1.2mの部分は、総理府・建設省令第三号「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第5条、第6条、別表第三、第四により、車道ではなく、単車の通行は許されないから、被害車の通行可能な部分は約0.5mしかないのに、原判決が、車体幅約0.58mの原動機付自転車の通行には支障のない状態であったと認定しているのは誤りである、と主張する。

しかし、車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

大阪高裁 平成3年11月7日(最高裁判所 平成5年10月12日上告棄却)

最高裁の決定調書をみてもこの判断については何ら異論を述べてませんし、

法律を丁寧に読み込めば、歩道がある場合の車道外側線は区間線に過ぎず、道路交通法上の車道の範囲とは関係ないことがわかる。

けど、区間線と道路標示の違いを看過して裁判官が誤判したケースはまあまあ多い。

以前、民事はきちんと/分かりやすく主張しないと裁判官が誤判するリスクがあるみたいな話を書いた気がするけど、やたら長々書いてもダメだし、間違いやすいポイントはきちんと主張しないとおかしくなるのよね。

車道の範囲は裁判官が間違いやすいポイント。

その上で

自転車が18条1項に違反したかしてないかを争った判例はいくつもありますが、要は事例によって違う。

道路幅や状況によっていくらでも変わりうるし、だから条文上も「左側端とは何mまで」みたいな具体的規定ではなく曖昧にしているわけよ。

ところがウッディタモリはそれらの法意を理解してないから、的外れな主張を展開する。

こういう意見もそもそも論点がおかしい。

いえ

左側端寄りに

最初から寄っていなかったから

服がかすったあと5cmだけでもかすっていない

左側端寄りと定められているのですから

まだまだ寄れるスペースが

あった道路と言えます本人も事故後の動画で

間の部分が本来の側端部分と

理解しているコメントをしてます。

後半は側端走行してます pic.twitter.com/HHHuga3ggb— 合田清道 (@Muki_Deza) November 2, 2024

あと5センチ左側に寄っていたら「かすっていない」と主張してますが、「当たったか」「かすったか」が問題じゃないのよね。

追い抜き追い越し時の注意義務を無視している。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

仮にあと5センチ左側に寄っていたらかすっていないが正しいにしても、そもそもそんな至近距離通過は認められないのだから論点がおかしい。

安全運転義務って知らないのだろうか?

要はこれでごちゃごちゃ騒いでいる人って、論点をズラしておかしな方向に誘導しているだけなので、相手にする価値がないのよ。

さっさとブロックして終了するのが正解。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント