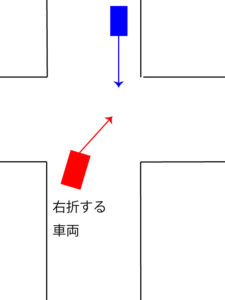

ちょっと前になりますが、読者様の身内がオートバイで事故にあったらしいのですが、事故態様は「先行車の進路変更」。

一般的に進路変更した方が過失が大きくなりますが、無料弁護士相談にいったら「バイクの方が過失が大きい」と言われたそうな。

正直なところ、進路変更した際の距離と速度次第では「追突扱い」にすらなりうるし、具体的なところがわからない限りアドバイスしようもないから交通専門の弁護士に相談することをオススメしました。

ところで、右直事故の過失修正要素に「右折車の徐行なし」というのがある。

これについて。

民事でいう「徐行なし」

いきなりですが質問です。

民事でいう「徐行なし」とは道路交通法でいう徐行をしなかったことを意味する。

◯か✕か?

これ、答えは✕なんですね。

道路交通法でいう徐行とは概ね10キロ以下とされますが、民事でいう「徐行なし」とは法律で要求される徐行とは別。

「右折車として通常の速度を超える速度で走行したこと」を意味するので、時速20キロくらいならこの修正要素は当てはまらないことがほとんどかと。

民事って道路交通法と必ずしもリンクしてないので、修正要素の定義を確認しないと間違えるのよね。

民事はある程度類型化されてますが、道路交通法の定義とは別のものも多い。

そもそも「徐行なし」は過失修正要素であり、基本過失割合からさらに加算する要素になりますが、一般的には右直事故は右折車の不注意です。

その不注意には「対向直進車の確認不足」や「徐行せず漠然右折」なども含まれますが、要はそれらは基本過失割合の中ですでに含まれている。

あえて「徐行なし」という加算要素を設けているのは、意味合いとしては基本過失割合に内包された過失からさらに重過失として評価せざるを得ないような速度の場合だととらえたほうが理解しやすい。

なので民事でいう「徐行なし」の主張をする際に、刑事判例を持ち出して「徐行(道路交通法)とはどんな速度か?」の説明をしても的外れな主張にしかならないという…

その言葉が意味する定義を知らないと、とんちんかんな主張をしてしまうので注意。

民事の考え方

さて、「徐行なし」とは関係ない冒頭の件。

事故状況

片側2車線道路にて甥が左車線をバイクにて走行中、前方にトラックが停車していたので右車線に車線変更。トラックに近づいた所で、トラックは左側にある敷地にバックで駐車する為に右車線にはみ出るように前進。

バイクのスピードが出ていたこともあり、甥は思わず左車線に避けたようですが、衝突してしまったようです。

トラックの運転手はミラー、目視ともにバイクが近づいているのは認識していたようです。

無料相談の弁護士に相談したところ、駐車しようとしているトラックの妨害をしているバイクの過失が大きくなると言われたそうですが、、

なぜバイクが通り過ぎてから 車の頭をふれなかったのかが運転する私には納得できなく、怪我ですんだものの、バイクは廃車となり痛々しい甥をみていると憤りを隠せません。

正直なところ、この情報では回答できる人はいない。

民事ってある程度類型化されているパターンに当てはめていきますが、見方によっては「先行車の進路変更態様」でもあるし、見方によっては「追突態様」なんですね。

なので先行車が進路変更した際の両者の距離、バイクの速度がわからないと答えようがない。

民事で揉めるパターンはいくつかあるのですが、代表的なところはこんな感じ。

①基本パターンのどれに当てはめるか?で揉めている

②基本パターンに争いはないが、過失修正要素の適用で揉めている

③基本パターンや過失修正要素に争いはないが、賠償額の算定で揉めている

例えばこんな事例がある。

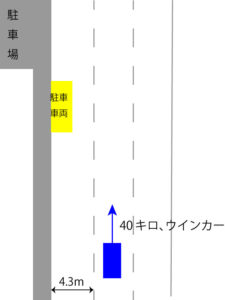

判例は東京地裁 平成29年1月13日。

道路外の駐車場に入るために左折しようとしてましたが、第1車線には駐車車両あり。

第2車線から左ウインカーで合図。

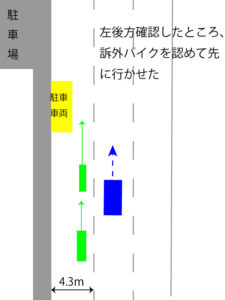

減速し左後方を確認したところ、第1車線を通行するバイクを見つけたので誤解を生まないように一度ウインカーを消し、先にバイクを行かせた。

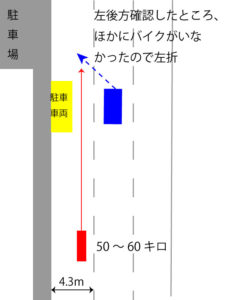

改めて左ウインカーを出し、左後方を確認したところ何ら通行している二輪車がいなかったので左折を開始したところ、時速10キロかそれ以下の速度で左折中に、後続二輪車と衝突した事故です。

衝突部位は左折車の後部中央から右端付近、二輪車の前部。

後続二輪車は衝突を避けるためにブレーキと右にハンドルを切った形です。

裁判所が認定したのはこちら。

| 左折車 | 後続二輪車 |

| 0 | 100 |

本件は、そもそも、被告が上記間隙に進入したために原告車の左折時に被告車の前部ないし右側部と原告車の左前角ないし左側部が接触したという事案ではなく、前記認定のとおり、原告車が、左折進行開始後、その車両前部や左側部が被告車と接触することなく上記間隙を完全に越えたにもかかわらず、その後に、被告車の前部が原告車の後部に衝突したものであることに照らすと、原告が原告車をできる限り左側端に寄せなかった過失と本件事故の発生との間に相当因果関係は認められないというべきである。

東京地裁 平成29年1月13日

左折巻き込みなら左折車の過失が大きいわけですが、要はこれ「左折巻き込み態様」か「追突態様」かで争っているのよ。

裁判所は追突と捉えた。

類似事例はいくつかあります。

両者の距離や速度次第で基本パターンすら変わるので、具体的なところがわからないと基本パターンすらわからないわけでして。

民事は特殊

民事修正要素「徐行なし」の意味については道路交通法の徐行とは異なる概念だと説明しましたが、「夜間修正」についても同様。

「夜間だから」修正するわけではない。

④ 夜間修正

被告は,本件事故が夜間に発生したことを理由に基本的過失割合の修正を主張する。

本件事故は,10月6日午後7時30分ころ発生したものであって,夜間の事故であるということができる。しかし,一般に夜間修正が認められているのは,夜間においては,歩行者からは前照灯を点灯した車両が進行してくるのを容易に発見できるのに対し,車両からは歩行者の発見が必ずしも容易でないことを理由にするものであるから,夜間であっても,街路灯等の照明によって歩行者を発見することが容易である場合には,夜間修正はすべきでない。

これを本件についてみるに,前記認定事実によれば,本件事故現場は,近くにあるガソリンスタンドの灯りなどのために,やや明るい状態であり,走行車両の視界を妨げる格別の要因はなく,事故現場付近の見通しはよかったものである。現に,被告は,事故現場の約36.5メートル手前を走行中,事故現場付近の歩道上に,原告を含む児童らがお菓子の袋を持って立っているのを発見したのであるから,本件事故現場は歩行者の発見が容易であったということができる。そうとすれば,夜間修正を行うのは相当でない。松山地裁 平成17年6月16日

民事修正要素は一応「定義」があるわけで、定義をすっ飛ばして字面だけみると間違える。

そして民事の過失割合と、行政処分でいう「専ら運転者の不注意」も別の概念でして、民事の過失割合とは関係がない。

「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」の解釈

施行令別表第2の3の表における「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」とは,当該違反行為をした者の不注意以外に交通事故の原因となるべき事由がないとき,又は他に交通事故の原因となるべき事由がある場合において,その原因が当該交通事故の未然防止及び被害の拡大に影響を与える程度のものでないときをいうものと解するのが相当である。

東京地裁 平成27年9月29日

定義を確認し、さらに実運用がどうなっているか調べないとだいたい間違える。

強者対弱者の関係

強者対弱者の関係については、ほとんどの事故態様について「強者の過失割合が大きい」ように設定されている。

これは理由があって、あくまで民事の目的は被害者の救済にあることや、過失相殺(民722)は平等ではなく公平に過失相殺するから。

ところで、(2)で述べたような、本件マンションのスロープで危険なスケートボード遊びをし、しかも、間近に迫っている加害車両に気付くことなくスロープを滑り降りた亡被害者の落ち度と、(3)で述べた被告の落ち度とを単純に比較するならば、被告の主張するように、亡被害者の落ち度の方がより大きいと言えるだろう。

しかし、交通事故における過失割合は、双方の落ち度(帰責性)の程度を比較考量するだけでなく、被害者保護及び危険責任の観点を考慮し、被害者側に生じた損害の衡平な分担を図るという見地から、決定すべきものである。歩行者(人)と車両との衝突事故の場合には、被害者保護及び危険責任の観点を考慮すべき要請がより強く働くものであり、その保有する危険性から、車両の側にその落ち度に比して大きな責任が課されていることになるのはやむを得ない。特に、被害者が思慮分別の十分でない子供の場合には、車両の運転者としては、飛び出し事故のような場合にも、相当程度の責任は免れないものというべきである。

平成15年6月26日 東京地裁

FAIR ISN’T getting everybody the same thing …… FAIR IS everybody getting what they need in order to be SUCCESSFUL pic.twitter.com/BSDI419yp3

— Equity Vs. Equality (@studentsRhuman) December 12, 2017

民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎない

最高裁判所大法廷 昭和39年6月24日

「どっちが悪いか?」の問題ではなく、車両の強さが持つ危険性からみて責任割合を「公平に」決めている。

この概念を理解してないと「どっちが悪いか?」という観点から不満を持つことになりますが、例えば下記にしても認定された事実と「どっちが悪いか?」で見ると不満を持つ人がいても不思議ではない。

自転車(強者)対歩行者(弱者)の関係だから、そもそも対等な立場にないのよね。

警察が行った実験でも犬のリードは視認できないとしてますが、だからといって自転車の過失が小さくなるわけではない。

過失の割合だと思って「どっちが悪いか?」と捉えるから不満に繋がりますが、強弱関係が持つ「責任の割合」だととらえれば納得なのよ。

ところで歩行者横断禁止を破って事故が起きた場合、民事過失では歩行者横断禁止はさほど大要素にはしていない。

判例タイムズ284号に興味深い記述があり、当初の試案では「歩行者横断禁止」を赤信号同等に捉え歩行者過失80%とした。

しかし裁判所内部でも異論が多く、この試案は取り止めにしたそうな。

これは昭和40年代の話ですが、歩行者横断禁止を「赤信号同等」と捉えることに公平性がないと判断したかというと、

歩道橋問題とも関係するのよね。

当時は歩道橋を設置し横断歩道を廃止することに対する訴訟が相次いでますが、どちらにせよ歩行者横断禁止を赤信号同等と捉えることは不公平と捉えた。

話がだいぶ逸れましたが、過失修正要素が持つ意味や、基本過失割合の理由、過失相殺は「平等ではなく公平」だという本質的な意味を理解しないと不満に繋がりますが、基本過失割合や過失修正要素なんてネットで調べればわかるけど、その理由について調べたほうが納得しやすいのではないでしょうか?

それは他の部分でも同じで、なぜ「横断しようとする歩行者があるときに一時停止」を定めたかというと、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作った(宮崎清文、条解道路交通法、昭和38年)のだし、なぜ見通しが悪い交差点に徐行義務があるかというと歩行者の安全も考慮したから(東京高裁 昭和41年11月22日、最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日)だとする。

ルールや解釈については条文を見ればわかるけど、ルールや解釈の理由のほうが納得する上では大事なのよね。

民事の過失割合や修正要素にしても、理由が大事。

理由を考えると路側帯駐停車ルールについては謎なんですが…いろいろ調べた限りでは車椅子を考慮しなかったから現行ルールになったのではないかと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント