最近なにやらおかしな判決文の読み方をする人がいてビックリすることがありますが、

道路交通法38条1項は横断歩道に接近する際に「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言えないなら」十分減速して警戒する義務を課している。

横断歩道を横断した自転車と衝突した場合、どのような過失が認定されるのでしょうか?

Contents

横断歩道付近を横断した自転車と衝突

判例は神戸地裁 平成16年4月16日。

業務上過失致死(現在の過失運転致死)の刑事裁判。

認定された事実をみていきましょう。

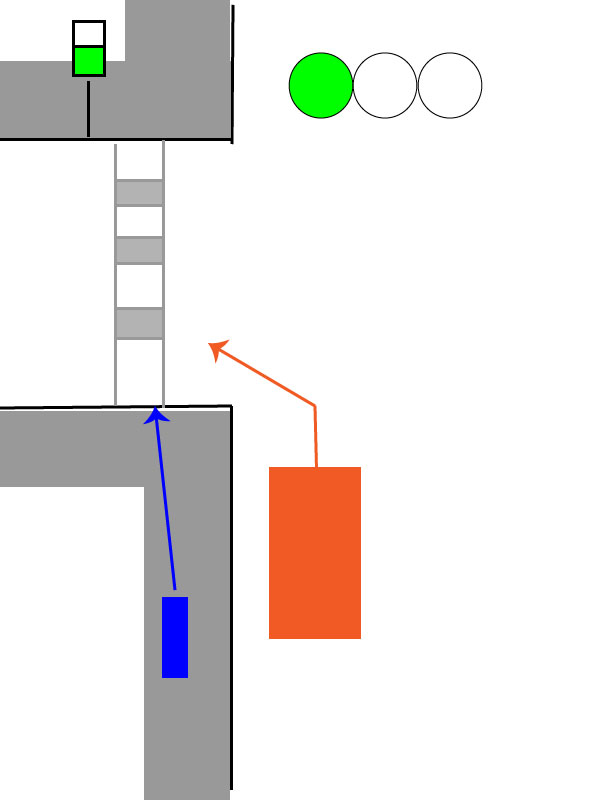

前掲関係各証拠によれば,被告人は,平成14年5月28日午後5時55分ころ,被告人車両を運転し,本件交差点手前の県道加古川三田線を,B車両に先導され,東から西に向けて時速約50キロメートルで進行していたこと,被告人は,実況見分調書(検察官請求証拠番号1。以下「検第1号証」というように表記する。)添付の交通事故現場見取図の①地点(以下の地点の表示はいずれも同見取図記載の地点である。)で,先行するB車両が本件横断歩道を通過するのをA地点(被告人車両の前方約26.6メートルの地点)に認め

先行する同車両を見ながらこれに追随して,前記速度のまま進行したこと,被告人は,②地点で,同交差点南側道路から同交差点に自転車を運転して進入してきた被害者を,その左前方約15.1メートルの!地点に発見し

急制動の措置を講じたが,約13.5メートル進行して③地点で被害者が運転する自転車に自車左前部を衝突させ,本件事故を惹起した

被告人車両は③地点から約10.9メートル進行した④地点で停止したこと,衝突地点である<×>地点は,!地点から北に約1.5メートル,本件横断歩道西端から西に約1.4メートル,道路中央線から南に約1.5メートルの地点であること,被害者は<ウ>地点(衝突地点の西約12.7メートルの地点)で転倒しており,その自転車は<エ>地点(衝突地点の西約11.5メートルの地点)に転倒していたこと,被害者の右足の靴が<オ>地点(衝突地点の西約7.6メートルの地点)に,左足の靴が<カ>地点(衝突地点の南約13.2メートルの地点)に,被害者のカバンが<ク>地点(衝突地点の西約16.2メートルの地点)にそれぞれ散乱していた

衝突地点は横断歩道西端から1.4m(民事では2m程度なら横断歩道上と同視される/別冊判例タイムズ38号)、被害者は衝突地点から12.7mの地点まではね飛ばされた。

これが事実認定。

裁判所が認定した過失はこれ。

前記2で認定した事実を前提として,被告人の過失の有無を検討する。車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。

なお,被告人は,被害者が飛び出してきた旨主張するが,被害者が本件交差点の南側道路から一時停止することなく交差点に進入してきた旨の主張であるとすれば,本件事故の直前,一時停止の白線付近で自転車にまたがって止まっている被害者の姿を目撃した旨の信用性の十分な前記証人Cの証言に照らし理由のないものであるし,前認定のとおり,被告人車両が②地点から衝突地点(③地点)までの約13.5メートルを進行する間に被害者は自転車で約1.5メートル進行しているに過ぎないから,被害者の自転車が急な飛び出しといえるような速度で本件交差点に進入したものでないこともまた明らかである。神戸地裁 平成16年4月16日

減速接近義務を怠り漠然50キロで進行した過失で有罪。

まあ、そのまんまの内容なのですが、なぜか弁護人は事実が違うと主張している。

弁護人は,被告人は,B運転の普通貨物自動車(以下「B車両」という。)に先導され,同車との車間距離を約12ないし13メートルに保ちつつ,判示普通貨物自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,判示交差点(以下「本件交差点」という。)手前の県道加古川三田線を東から西に向けて時速約50キロメートルで進行中,同交差点東側入口に設置されている横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)の手前約50メートルの地点で時速約40キロメートルに減速し,次いで,同横断歩道の手前約30メートルの地点でさらに時速約30キロメートルに減速し,かつ,ブレーキペダルの上に足を乗せながら運転を続け,同横断歩道手前約10メートルの地点で,B車両が同横断歩道を通過したのを認めた後,同横断歩道手前の一時停止線を少し越えた地点に至った際,左斜め前方約6メートルの地点にいきなり自転車に乗車して飛び出してきたA(以下「被害者」という。)を認め,急制動の措置をとったが,間に合わず本件事故を惹起したものであるから,被告人に判示の過失はなく無罪である旨主張する

事実認定では先行するB車が横断歩道を通過したのを見たのは「被告人車両の前方約26.6メートルの地点」となりますが、なぜか両者の車間距離は12~13mだったと主張し、

漠然50キロのまま進行したと認定されてますが、横断歩道の50m手前で50→40キロに、横断歩道の30m手前で40→30キロに減速したと主張。

しかしこの主張だと、時速30キロの停止距離は10mとなり

「本当に時速30キロ(停止距離10m)なら余裕で回避できたよね?」と指摘されている。

なお,被告人は,本件事故直前の被告人車両の速度は時速約30キロメートルであった旨主張して止まないが,被告人車両が時速約30キロメートルであったと仮定して,交通力学の知見により概算すると,いわゆるその停止距離は約10メートル程度となるから,被告人車両は,被害者に衝突する前に停止できた可能性が極めて高いことになるのであり,少なくとも,本件事故のような激しい衝突が生じる余地はないのであって,被告人の主張に理由のないことは明らかである。

しかも被害者がはね飛ばされた距離などを計算しても、時速50キロから急制動した数字と合致する。

これらの主張をした理由はよくわかりません。

きちんと減速していたのに被害者が至近距離で飛び出したとしたいのだろうけど、他の証拠と整合しないのよね。

自転車は適用外では?

この判例をみて、「道路交通法38条1項は横断歩道を横断する自転車に適用されないのでは?」と疑問を持つ人がいるかもしれない。

それについては上記と類似判例があり、弁護人が「横断歩道を横断する自転車は38条の対象ではなく、38条から予見可能性を導いた原判決は不当」と主張したものがある。

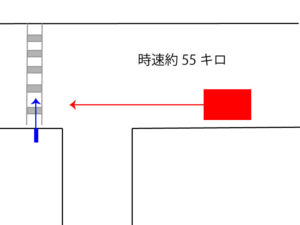

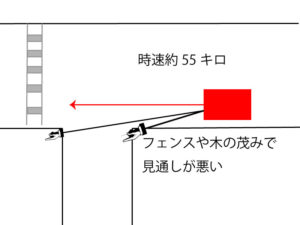

こちらの判例は横断歩道を横断した自転車と車が衝突した事故です。

被告人は過失運転致死傷に問われています。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

(中略)

自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である(所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。)

東京高裁 平成22年5月25日

横断しようとする「歩行者」がいないことを確認しないまま漠然進行し、横断自転車が現れたことになりますが、歩行者を確認しないまま漠然進行したことは38条1項の違反だし、そもそも道路交通法違反と注意義務違反は別の概念だと指摘。

なので注意義務違反(過失)を考える上では、結果的に歩行者だったか自転車だったかは関係ないんですね。

予見可能ならそれに応じた注意義務があり、注意義務を果たしていれば回避できたと判断されるだけなので。

ところで神戸地裁の事例は、弁護人が事実誤認を主張している。

検察官が主張する事実とは違うんだ!と主張してますが、それこそ被害者がはね飛ばされた距離などをみても弁護人の主張と整合しない。

ビックリしたのは、この判例を「高知白バイ事故」と対比させる人がいること。

どうでもいいところに焦点をあて、本質的に大事な減速接近義務の説明が疎かになるのも凄い。

今回はどこのなんなのかは書きませんが、今回「も」事実とは異なる内容にしているし、いったい何をしたいのだろうか。

今回「も」判決年月日等を伏せているところから推測するに、判決文にアクセスされたくない事情でもあるのか疑いますが、どちらにせよ他人が噛み砕いた判決内容が正しい保証なんてどこにもないので、判決内容を知りたいなら判決文を読むのが一番。

だから判決年月日を記して誰でもアクセスできるようにしておくのが常識ですが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

軽車両以外の車両同士での事故でも横断歩道への減速接近義務持ち出すことあるんですかね?

最近だと特定小型原付も出てきたので気になります

コメントありがとうございます。

おそらく対特定小型原付については減速接近義務が認められると思いますが、クルマが横断歩道を通行する場面は単なる珍事であり「予見可能」にならないと思います笑。

なので対クルマなら認められないような。

減速接近はホント守られないですね。歩行者が来ない内に渡ればオッケーとか、見えない歩行者は存在しないとか、まぁブレーキかけないた為の理由を色々こねくり回す人が知り合いにもいますね。急ブレーキかければ停まれるぜ、と言う輩もいますが、歩行者からすればそんな車の前に出る気は無いですしね。

コメントありがとうございます。

時速50キロで横断歩道に接近したら、事故るのは当たり前ですよね。

たぶん、警察のアナウンスが「止まれ」であり「落とせ」になってないことも原因かと。