こちらで取り上げた件。

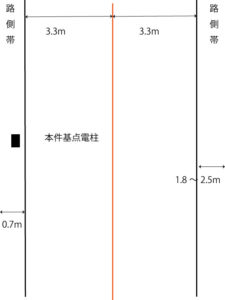

対向車が居眠り状態に陥り、センターラインを50センチ(画像では80センチとしているがミス)はみ出して通行。

青車両の先行車2台ははみ出した対向車と衝突を避けたものの、青車両と赤車両は衝突した。

これについて、関係人物を書きましたが質問を頂きました。

| 順走車(青) | はみ出し車(赤) | |

| 車両 | F車 | G車 |

| 運転者 | 原告F | 被告A |

| 車の所有者 | 被告E(Fの使用者) | 亡G(相続人は原告B~D) |

| 同乗者 | 亡G(相続人は原告B~D) |

Fは、同じ裁判で、被告ではなく原告なのですか。

使用者であるEが被告なら、実際に運転していたFも被告になると思うのですが。

別の裁判で、Fが原告・Aが被告の裁判があるなら、Fが原告というのも分かるのですが。

EとFは使用者・被使用者ではあるものの、Gの相続人B~Dから見たら、Aが事故をした相手方になるかと思うのですが。

何か、見落としがあったらすみません。

まず、順走車の運転者Fが「原告」になっている理由は、別請求事件(併合審理)の原告だからです。

2つの別請求事件があり、それが併合された。

もうひとつの請求事件がこれ。

原告Fが,被告Aに対しては民法709条に基づき,原告Bらに対しては自賠法3条本文又は民法709条に基づき,連帯して損害賠償金及びこれに対する本件事故の日又は本件事故の後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(乙事件)

順走車の運転者Fは「はみ出し通行車」による被害者でもある。

従って「はみ出し通行車」の運転者Aに対しては民法の不法行為責任を、「はみ出し通行車」の所有者亡G(の相続人)に対しては自賠法3条による運行供用者責任を求めた。

これについてははみ出し通行車の過失は明らかなので、割愛しました。

ところで、「はみ出し通行車」の同乗者亡G(の相続人)が順走車の運転者Fを提訴せず、順走車の所有者のみを提訴している理由。

おそらくなんですが、理屈の上では「順走車の運転に過失があるなら」運転者Fに対しても亡G(はみ出し通行車の同乗者)は民法上の不法行為責任を求めることはできるでしょう。

ただまあ、損害賠償請求って請求を確定させることも大事ですが、1社員に対し数千万の請求を確定させたところで回収の見通しは低い。

しかも典型例だと順走車に過失が認められないことが多いので、あくまで本筋は自賠法なんだと思う。

自賠法3条は、立証責任を被害者から加害者に転換する。

「無過失を主張するなら無過失の証明をしろ」というのが自賠法3条なので、このように事実関係があやふやな事件では自賠法により「運行供用者(この場合はクルマの持ち主)」に立証責任を負わせたほうが回収しやすい。

民事って複数の請求先がある場合がありますが、支払う能力がない人を提訴してもしょうがないのよね。

より回収しやすい会社に対する損害賠償請求のほうが合理的。

そういう意味で、「立証責任を転換するために」自賠法3条によりクルマの持ち主を訴え、さらにクルマの持ち主が会社なんだから1社員より回収の見通しがあるわけでして。

なお、かなりややこしい事情がある。

| 順走車(青) | はみ出し車(赤) | |

| 車両 | F車 | G車 |

| 運転者 | 原告F | 被告A |

| 車の所有者 | 被告E(Fの使用者) | 亡G(相続人は原告B~D) |

| 同乗者 | 亡G(相続人は原告B~D) |

「はみ出し通行者」の運転者はAですが、「はみ出し通行者」の持ち主は亡G。

この関係により、G車の運行供用者は亡Gになるため、自賠法による請求をAにできないことになる。

そして「Aの運転行為の過失」を主張し民法による損害賠償請求しても、Aに支払い能力がなければ終了なんですよね。

それもあり、自賠法により順走車の運行供用者責任を求めるしかなく、自賠法による請求は「過失がないというなら無過失を証明しなはれ」になるから挙証責任を順走側に転換できることになる。

民事ってなかなか難しくて、被害者から依頼を受けた弁護士は「どこに請求すれば依頼者の利益になるか」を考える。

回収の目処がない相手に賠償責任を確定させたところで絵に描いた餅なのよ。

ところでこの裁判は、自賠法3条の意味を理解してないと「裁判官がおかしい」と勘違いする。

法律に忠実な判決としか言いようがなくて、なぜこのような判決になるかはこれ。

中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

要は「具体的内容が不明な以上、無過失の証明ができない(自賠法3条による賠償責任を肯定)」。

さらに「具体的内容が不明な以上、過失があったともいえない(民法による賠償責任を否定)」。

なぜこうなるかは法律構造にありますが、法律構造を説明せずにこの裁判を解説すると確実に誤解を生む。

「どっちが悪いか?」なんて観点で民事を考えると、こういうイレギュラーな事態は説明つかないのよね。

過失があったと言えなくても、無過失の証明ができないなら人身損害の賠償責任を負う。

そういう法律なので。

しかし、あの動画の人は判決文をさっぱり読んでないのでしょうね。

判決文の読み方を知らないことと法律を理解してないことが原因でしょうけど、あの人が裁判を解説するとおかしな世論を生む。

勉強する気がないなら語るのやめてもらいたいくらい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

詳細な解説ありがとうございます。

2つ係争だけれども、1つの事故で民事(損害賠償)なので、1つにまとめられた、ということなのですね。(損害賠償は、最終的には過失割合による金銭のやりとりになるから、ですね)

原告F →被告A・原告B~Dに対して提訴

原告B~D →被告A・被告Eに対して提訴

原告B~Dは、実は被告でもあったのですね。

B~DがEを提訴してるのは、無過失の証明ができない以上、少しでもお金が取れそう、運転者より使用者(おそらく会社)のほうが、取れそう、ということなのですね。

ありがとうございました。

コメントありがとうございます。

この判例は複雑なので、分かりにくいんですよね…