読者様から質問を頂きました。

最近までロードバイク(というより自転車)にベルを装備してないことが道路交通法違反とは知らなくて慌てて購入しました。

疑問なのは、危険を防止するためやむを得ない場合や標識で「鳴らせ」とある場合にベルを使うにしても、危険を防止するような場面ではわざわざ片手になりベルを使うよりもブレーキを優先するし、標識で鳴らせとあるような見通しがきかない道路ならハンドル操作を優先するほうが安全かつ合理的。

ベルを使う場面がないのではないか?と思うのです。

使う場面がないのにつけなければならないのは矛盾してませんか?

Contents

自転車ベルと道路交通法

自転車にベルを装備することについては、道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)に規定があります。

ただし4県については定めがなく、公安委員会遵守事項に「自転車ベル装備」の規定がない県では未装備は違反ではない。

(木宮詳解道路交通法によると装備義務がない場合には「鳴らせ」の標識は自転車に対する効力がないと解釈している)

で。

自転車の場合、制動装置(ブレーキ)を操作するのは手。

安全運転/事故回避の最も基本的な技術はブレーキングなので、ベルを鳴らすために片手運転になるくらいならブレーキやハンドル操作を優先することになる。

実質的にベルを使うタイミングは皆無に等しいんですね。

「警笛鳴らせ」にしても、そもそもレア標識化していて「警笛鳴らせ」の標識が存在しない都道府県すらあるし、この標識を使う場合には見通しが悪い場所。

見通しが悪いのにわざわざ片手運転になりベルを鳴らすのは本末転倒で、それなら減速+ハンドル操作優先のほうがマシという考え方も成り立つ。

現状では「なぜベルを装備するか?」と聞かれた場合、「そう決まっているから」としか答えようがないんですよね。

そして一部の県では公安委員会遵守事項に「自転車ベル装備」の規定がないことと、公安委員会遵守事項は道路交通法本法を補う趣旨に過ぎず、本当に大事なことであるなら本法に規定するもの。

今までは「自転車のながらスマホ」は公安委員会遵守事項に規定されていたけど、昨年施行された改正道路交通法では本法に引き上げされた。

自転車ベルは本法に引き上げされそうな気配もないし、いまだ規定がない県が4県あることを考えると、さほど重視すべきルールとは言えないのかなと。

なので、現実には「使わないけどルールだからつける」という人が多いんじゃないかな。

矛盾が多い自転車ルール

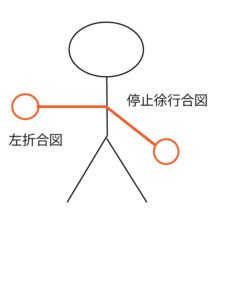

例えば、道路交通法では自転車についても合図履行義務を課しているので、

左折完了まではこの姿を「継続しろ」と道路交通法では規定されている。

しかし誰もこんなルールを遵守することはなく、ハンドル操作を優先するのは当たり前。

じゃあなぜこの規定を自転車にも課すのか?と聞かれたら、答えようがないんですよね。

警察庁もやっとこの矛盾に向き合い始めたようですが。

自転車に関する交通ルールという観点から道路交通法等の関係法令の規定を確認すると、自動車が中心に据えられた構成となっていることや例外規定が多いこと等も相まって非常に複雑で分かりにくく、国民が十分に理解できるようなものとなっていない。例えば、道路交通法では車両の運転者に対して合図義務を課しており、左折等の合図を要する行為が終わるまで当該合図を継続することとされているが、自転車の運転者にとっては合図を継続することが適当ではない場合がある(28)という指摘もある。

28

一例としては、左折時における合図が挙げられ、自転車の運転者は左折時に車体を傾けて進行することとなるが、道路交通法の規定どおり解釈すると、車体を傾けている間も片手運転の状態を継続しなければならないこととなる。このような事例については、解釈を整理した上で国民に周知するなどの措置を講ずることも考えられる。https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/05/houkokusyo-honbun.pdf

規定を正すのではなく、解釈で誤魔化す方向らしい。

似たような話で、実質的に使う場面がない自転車ベルを装備する義務を課す必要があるのか?と聞かれたらわりと困る。

だから4県については自転車ベルの装備義務を課すまでもないと考えているのかと。

現状では「ルールだから」以上の意義は見いだせませんが、ルールは人が作るもの。

人が作るルールが必ずしも合理的とは思わないけど、ルールである以上は装備するしかないのよね。

ルールを正す必要性については別問題。

ちょっと前に路側帯駐停車ルールの矛盾について指摘しましたが、

調べた限り、路側帯駐停車ルールは「車椅子を考慮しなかったから」現行法の規定になったと考えられる。

なぜか俗説では「車椅子を考慮したから」になっているけど、その説を採ると矛盾が解消できなくなる。

ルールがそもそもおかしいと捉えることもできるでしょう。

ちなみに、モノを持った片手運転を法70条(安全運転義務)の違反として起訴した判例について興味深い指摘がある。

なお、検察官は警音器を吹鳴することができないような方法で運転すること自体が同条違反の行為に該当する旨主張する。しかし、本条の趣旨とするところは、運転者以外の者に危害をおよぼすおそれのある運転方法を禁ずる点にあると解されること、警音器の使用は、ハンドル操作等と異なつて必要な場合が限られ、その使用も制限されていること(同法第54条参照)、警音器は他の者に自車の存在を知らせて警告を与えるためのものであるというその性質上、警音器を使用することができなくとも、状況によつては声で知らせることもでき、一旦停止し、あるいは減速する等の方法で十分事故の危険を避けることも可能であること等を考えると、周囲の状況からみて、事故を防止するために警音器の吹鳴が是非必要であつたとか、その必要が十分予想されたのに、漫然警音器を使用しないで、あるいは使用することができない状態のまま運転進行した等のため、それが他人に危害を及ばすおそれのある運転方法と認められる場合は別として、本件のようにそれらの状況が認められない場合は、本条の違反に当ると解することはできない。

森簡裁 昭和42年12月23日

声を出せば警音器の代用になることを指摘している。

ベルと声では警告性能が違うと捉えることもできるだろうけど、一方では自転車ベルの内容については何ら規定がない。

社会通念上ベルと認められればベルでしょうけど、矛盾が多い気がするのよね。

本当に大事なルールなら本法に引き上げされそうな気もするし、本当に大事なルールならベルの音量について規定があるべきにも思える。

しかし現実には4県についてはルールがない公安委員会遵守事項止まりな上に、音量の基準すらない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

昔、TVドラマの土手道や商店街などで歩行者と自転車が行き交うようなシーンでは、自転車のベルの音がリンリンと鳴るのが風物詩というか、微笑ましい日常の風景として描かれていた時代があったと思います。その頃から法律が変わったわけではないはずなんですが、基本的に鳴らすなということになったのなら、不要で良いと思いますね。緊急の場合は大声が使えますし、両手は自転車の操作を優先するのが合理的ですから。解釈だか運用だかを変えたのなら、関係する条文をチェックして整合しない部分は直さないと、そりゃおかしなことになりますって。

コメントありがとうございます。

昔はおおらかでしたよね。

今はあまり必要がない気がします。

トライアスロンの大会では、

不要物は必ず外せ、となっていて、

(突起物は転倒の際に危険なので、外せるものは外せ、ということのようです)

車体チェックがある大会では、必ず外すように指摘されます。

輪行で行ったようなときは、

行きで公道を走るときには付けてますが、大会の時は外し、

また帰りに付ける、という面倒なことになります。

まぁ、すぐ脱着できるんですけど。

公道で不要なら、外しっぱなしにしますね。

付けてても鳴らしたことないし。

コメントありがとうございます。

レースは規則の関係からむしろ外せですよね。

日常でも使う機会がないという…

そういえば、実用的には、鳴らさないのですが、

私がロードバイクに付けているベル「Knog ノグ」というメーカーの、「Oi」というベルで、

これはきれいな音が鳴るので、

人がいないところで、たまに鳴らしたりします。

コメントありがとうございます。

音色マニアもいますからね笑

自分が停車している時にも使えますから、装着は無意味ではないかと。

対向自転車が脇見運転やら、歩行者がながらスマホで前見ずにこっちに突っ込んできそうな時とか、信号待ちで前の車がいきなりバックしてきそう(バックランプが長めに点灯)みたいなパターンですね。

コメントありがとうございます。

停止中は盲点でしたが、声で代用できるのでして…

声で代用は可能とはいえ、誰でも大声並やそれ以上の警告音をワンアクションで出せるからこそ意味が有るかと。

法律ですし。

あと、声よりも聞こえやすい気もします。

コメントありがとうございます。

それもわかるのですが、一方ではいまだベル装備義務を課してない県があるようにそこまで重視してないとも言えまして…