こちらについて、

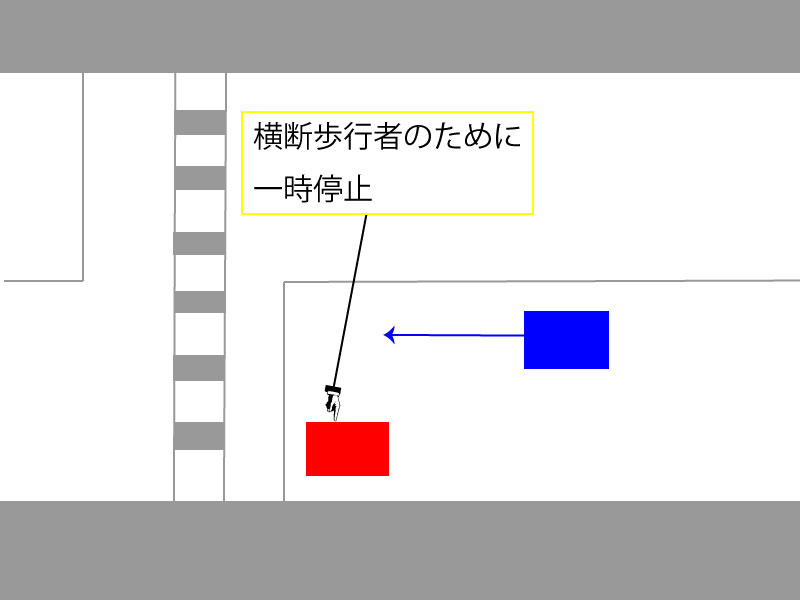

歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが「明らか」な場合

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf

「明らか」とは誰目線なのか?というと、これは「運転免許技能試験の採点基準」の通達なのだから、採点する試験官に向けた基準。

試験官は試験車に同乗しているのだから、当該車両目線で「明らか」といえるかになる。

明らかな場合と明らかとは言い難い場合

あくまでも青車両目線で考えましょう。

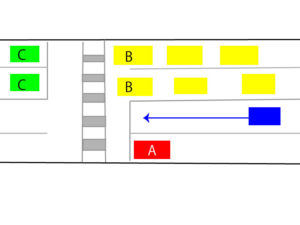

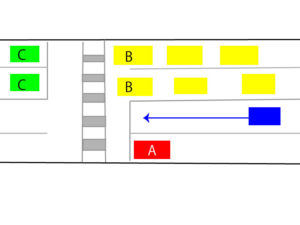

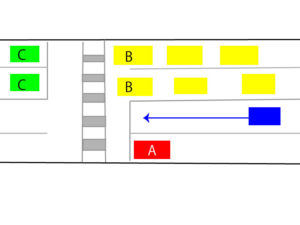

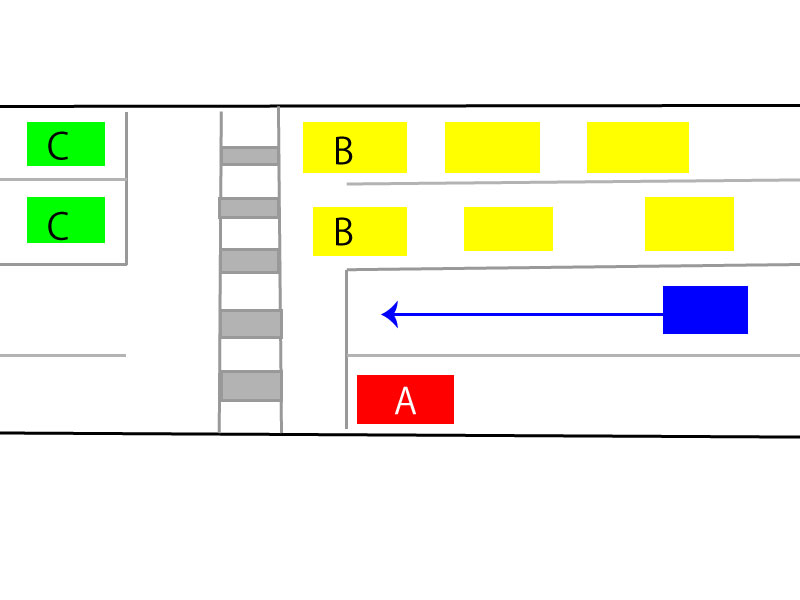

同一進行方向の場合

まず「A」に停止車両がある場合について、38条2項の制定経緯を引用した札幌高裁判決があります。

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

札幌高裁 昭和45年8月20日

浅野氏(警察庁交通企画課)が書いた論文を引用してますが、この判例は道路左側に停止車両がある場合の事例。

横断歩道を横断する歩行者のために一時停止しているのか、違法駐停車なのかは「その外観のみからは、一見して明らかでないことが多い」としている。

なお浅野氏の論文はこちら。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。

「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

つまり同一進行方向の停止車両については、警察庁通達でいう「明らかな場合」には該当しない。

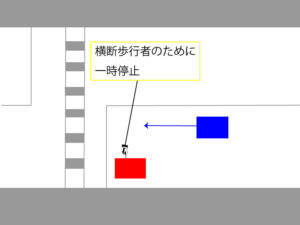

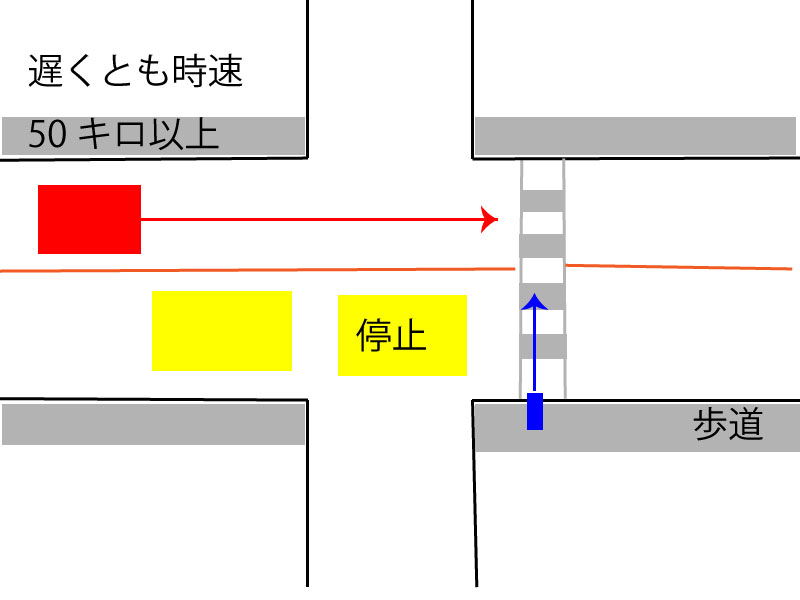

対向車の場合

次にBに停止車両がある場合について考えましょう。

これは警察庁主催の「運転技能試験官専科教養」において行われた質疑回答に答えがある。

(問7)

横断歩道又はその手前直近の対向車線上に停止している車両等がある場合に、一時停止せず又は一時停止しようとしないとき〔歩行者保護(停車)〕を適用すべきか。複数車線の場合はどうか(平成28年)(答)

図で示す状態にある対向車線の車両については、「歩行者を横断させるために停止しているものでないことが明らか」と認められることから、〔歩行者保護(停車)〕については、適用できない。ただし、横断歩道に接近する速度を観察し、〔横断者保護(直前速度)〕(38条1)の適用が妥当であれば適用されたい。複数車線の場合においても、道路の幅員に応じて、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で当該横断歩道に接近するものである。

技能試験関係質疑回答集、令和4年、千葉県警本部

そりゃそうですよね。

横断歩道を既に通過した車両が「横断歩道において横断歩行者優先中のため一時停止している」可能性はない。

そして問題になるのは減速接近義務だとしている。

気になるのは

名古屋高裁判決にしても、道路左側の停止車両について判断した事案なのは明らかですが、

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

そもそもこの説示は名古屋高裁オリジナルではなく、警察庁交通企画課の宮崎氏が注解道路交通法で述べている内容の引用に過ぎない。

この場合の『停止している車両等』については,もちろんその停止していることの原因,理由を問わないから,およそ横断歩道の直前で停止している車両等は,すべて含まれることになる。しかし,横断歩道の手前の側端から前に5メートル以内の部分は,第44条の規定により停車が禁止されているから,実際には,その大部分は,第1項の規定により一時停止している車両等となろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、昭和43年8月25日、p183

なお、当時は44条3号の内容が違う点に注意。

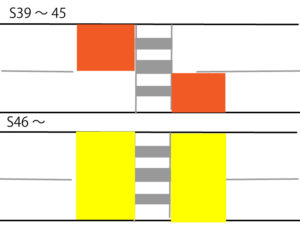

| 昭和39~46年 | 昭和46年以降 |

| 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分 | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 |

昭和46年改正以前の旧44条3号の解釈はこれ。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966

具体的に示すとこうなる。

で。

気になるのは、警察庁の通達や藤吉氏の解説を曲解してしまう人が出てくるところ。

マジか。横断歩道手前に止まっているのがただの駐停車車両の場合は停止義務が無いと言ってる。

【道路交通法38条2項】答えがでました 。 https://t.co/0PeIGwHF1s

— ciclista_tetsu (@ciclista_tetsu) March 13, 2025

ちゃんと見れば/読めばわかるように「そんなことは言ってない」のよ。

その意味では藤吉氏の解説は何が「明らかな場合」で何が「明らかとは言い難い場合」なのかを判例や解説書から引っ張ってきたほうがベターだったのかも。

まあ、「運転免許技能試験の採点基準」なので、試験官(当然同乗している)目線で「明らか」かどうかの話だとわかりそうな気もするけど…

どちらにせよ道路交通法上の義務と過失運転致死傷の注意義務は別なので、道路交通法上の義務がなくても死角が高度なら一時停止すべきなのは当たり前。

それは元地検交通部長の互氏も指摘している。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

そもそも2項の制定理由が「死角」だとしたら、3項で軽車両を除外したのに2項で除外しなかった理由がわからなくなるのよ。

3項で軽車両を追い抜きする場合を除外した理由は「通常、軽車両が見通しを妨げることにはならない」(警察学論集42年12月)。

しかし2項では軽車両が停止している場合でも除外されていない。

つまり、浅野氏の論文に書いてあることが全てなのね。

「横断歩道手前に停止車両がいたら、横断歩行者優先中以外あり得ないだろ。だけど空気を読めずにかっ飛ばすアホばかりだから、問答無用に一時停止にした」

「その段階で違法駐停車の場合を除外するか?が話題になったが(国会議事録)、違法駐停車なのか横断歩行者優先中なのかは一見してわからないだろ」

警察庁の通達は各判例や解説書と矛盾してないのに、「明らか」というのが誰目線なのか理解してないまま読むから間違える。

上の「X」のリプを見ると全く理解できなかった人だらけで地獄絵図状態になってますが…そもそも「歩行者等を横断させるために停止しているものでなかった場合」ではなく、「歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが「明らか」な場合」という表現を取っていることからみても、結果論の話をしているわけじゃないのよね。

「明らかか?」を論点にしているのも、札幌高裁判決や警察学論集などの立法趣旨が根底にあるからなんだろうと読み取れますが、全然違う意味に捉える人が出てきてしまった点では藤吉氏の解説はもう少し踏み込んだ方がベターだったのかも。

ちなみに同一進行方向の停止車両が「明らかに荷卸し」している場合はどうなのか?になりますが、おそらくは最徐行して確認していたら検挙しない予感。

検挙されても文句言えませんが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント