横断歩行者との衝突事故ですが、容疑者は「衝突場所は横断歩道を過ぎたところ」と供述しているらしい。

この前提で「横断歩道を過ぎた後の注意義務」について考えてみましょう。

Contents

横断歩道を過ぎた後の注意義務

まず先に、民事では横断歩道から外れた1~2m程度は横断歩道上と同視します。

とはいえ、それはあくまでも民事過失相殺での話。

横断歩道は「道路標示で示した部分」と定義しているのだから、仮に横断歩道から外れたところであれば38条1項後段の義務はなかったことになる。

さて、いくつか事例を見ていきましょう。

神戸地裁 平成16年4月16日(刑事)

まずは神戸地裁 平成16年4月16日(刑事)。

事故の概要です。

前掲関係各証拠によれば,被告人は,平成14年5月28日午後5時55分ころ,被告人車両を運転し,本件交差点手前の県道加古川三田線を,B車両に先導され,東から西に向けて時速約50キロメートルで進行していたこと,被告人は,実況見分調書(検察官請求証拠番号1。以下「検第1号証」というように表記する。)添付の交通事故現場見取図の①地点(以下の地点の表示はいずれも同見取図記載の地点である。)で,先行するB車両が本件横断歩道を通過するのをA地点(被告人車両の前方約26.6メートルの地点)に認め

先行する同車両を見ながらこれに追随して,前記速度のまま進行したこと,被告人は,②地点で,同交差点南側道路から同交差点に自転車を運転して進入してきた被害者を,その左前方約15.1メートルの!地点に発見し

急制動の措置を講じたが,約13.5メートル進行して③地点で被害者が運転する自転車に自車左前部を衝突させ,本件事故を惹起した

被告人車両は③地点から約10.9メートル進行した④地点で停止したこと,衝突地点である<×>地点は,!地点から北に約1.5メートル,本件横断歩道西端から西に約1.4メートル,道路中央線から南に約1.5メートルの地点であること,被害者は<ウ>地点(衝突地点の西約12.7メートルの地点)で転倒しており,その自転車は<エ>地点(衝突地点の西約11.5メートルの地点)に転倒していたこと,被害者の右足の靴が<オ>地点(衝突地点の西約7.6メートルの地点)に,左足の靴が<カ>地点(衝突地点の南約13.2メートルの地点)に,被害者のカバンが<ク>地点(衝突地点の西約16.2メートルの地点)にそれぞれ散乱していた

横断歩道付近を横断した「自転車」の事例ですが、衝突位置は横断歩道から1.4m外れている。

そもそも横断歩道を横断する自転車は38条1項の対象ではありませんが、神戸地裁は減速接近義務違反の過失を認定。

前記2で認定した事実を前提として,被告人の過失の有無を検討する。車両等の運転者は,「横断歩道等に接近する場合には,当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車がないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」(道路交通法38条1項)ところ,前認定のとおり,本件交差点は前記石垣のため見通しも悪かったのであるから,被告人に本件横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない注意義務があったのにこれを怠った判示の過失の認められることは明らかというべきである。

神戸地裁 平成16年4月16日

石垣で見通しが悪かったのだから「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないことになり減速接近義務を免れず、減速接近義務を果たしていれば事故の回避は可能だったと判断。

要は神戸地裁の事例については、石垣による見通しの悪さがあるのだから、衝突したのが歩行者だろうと自転車だろうと関係ないし、横断歩道上だろうと横断歩道からわずかに外れた位置だろうと関係ないんですね。

ただし今回の事故との差をいうならば、事故現場は歩道があり神戸地裁の事例とは横断歩道周囲の見通しが異なる。

仙台地裁 平成28年3月23日(刑事)

これは以前取り上げたこちら。

◯事案の概要

被告人が、速度制限40km/hの道路を約50km/hで走行中、進路前方を右方から左方に向かい横断してきた被害者(7歳)に気が付かず轢過した事案。主位的に速度調節義務違反、前方不注視義務違反の過失が、予備的に、対向車の前照灯にげん惑されたのであるから直ちに一時停止又は最徐行すべき義務があったのにこれに違反した過失が問われたが、裁判所は下記のとおりいずれの過失も否定した。なお、現場道路は、歩車道の区別のある車道の全幅員約6.6m、片側一車線の直線道路で、衝突地点の手前には横断歩道が設置され、被害者が横断してきた歩道の右側にはコンビニエンスストアとその駐車場があった。

◯判旨

なお,検察官は,本件現場は,衝突地点の手前に横断歩道やコンビニエンスストアが設置されており,人の横断が十分あり得る状況であったことは明白で,対向車両の前照灯が視力等に影響を与えていると感じた時点で,進路前方に障害物や横断者を発見したときには適宜これとの衝突を回避し得る程度にまで減速して進行すべき注意義務が発生していたのに,被告人は,これを怠ったものであり,さらに,被告人は,発見可能地点である横断歩道上を進行しているが,対向車両の背後から歩行者が横断してくる可能性が全くないとはいえない状況であったから,道路交通法38条1項の定める「停止線の直前で停止することができるような速度で進行」すべき義務にも違反していると主張する。しかしながら,事故当時,衝突地点南側の丁字路交差点南側出口にある横断歩道付近に歩行者の姿はなく,横断歩道を通過する際,被告人に対し,道路交通法38条1項の定める前記義務を課すことはできない。

加えて,事故現場付近は歩車道の区別があり,二車線の直線道路で,交通量が多く,周辺の歩道上には被害児童以外の歩行者は認められず,被告人に対し,指定最高速度を下回る速度に減速して進行すべき義務があったとはいえない。よって,被告人に速度調節義務及び前方注視義務違反の過失は認められない。https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases02.pdf

なぜ減速接近義務違反が認められなかったかというと、以下の事情。

なお、検察官が、道交法38条1項の横断しようとする者がないことが明らかでない限りは停止線で停止することができる速度で走行すべき義務があったと主張したのに対し、裁判所は、当時、衝突地点手前の横断歩道付近(どの程度手前であったのかは判決文上判然としない。)に歩行者の姿はなかったとして同規定の義務は生じないとした

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases03.pdf

これ次第なのよね。

横断歩道からわずかに外れた位置であれば、現実的には横断歩行者が斜めに横断開始することはありうるし、予見可能でしょう。

しかし横断歩道からそれなりに外れた位置の場合は刑事の注意義務は変わりうる。

東京高裁 昭和50年9月5日(民事)

横断歩道を過ぎた後の注意義務として有名なのが東京高裁 昭和50年9月5日判決。

事故の概要です。

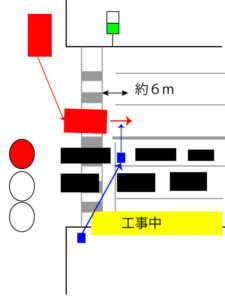

被害者は6歳ですが、横断歩道が塞がっていたことから横断歩道外を横断。

クルマ側は横断歩道を通過した後に注意義務はないと主張し無過失を求めた。

◯控訴人の主張

一般に車両は横断歩道の直前においては徐行又は一時停止しなければならず、また横断歩道の直前30mの部分では追い抜きを禁止されている(道路交通法38条)が、横断歩道の通過後においてはこのような義務は課されていない。従って、車両は横断歩道通過後においては加速して進行するのが一般である。他方、歩行者は道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場合には横断歩道を横断しなければならないとされている(道交法12条1項)が、仮りに横断歩道外で道路を横断するのもやむを得ないとされる客観的事情がある場合でも、横断歩道の直後横断は、横断歩道の直前横断に比して危険性が極めて高いから厳にこれを避けなければならない(なお本件の場合は、横断歩道を離れること6mの地点を被控訴人が横断しようとしたのであったから、横断歩道の直近を横断しようとしたものというべき場合ではなく、従って、歩行者がかような地点の道路横断をすることを避けるべきことは右の場合に比べて一層要請されるものといわなければならない。)。

民事でこのような事故に無過失認定をする可能性はないですが、裁判所は以下の判断。

道交法は、第38条において、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路……を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」旨を、第38条の2において、「車両等は交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しようとしているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」旨を定めているところ、交差点に横断歩道が設けられている場合においても、車両等が横断歩道に進入して停止している等の事情のため、横断歩道の全部若しくは大部分が塞がれ、歩行者が横断歩道上を通行することが不可能であるか若しくは多数の歩行者が信号の変わらない間に横断歩道内を安全迅速に通行、横断することが事実上困難な場合、換言すれば、横断歩道が本来の正常な機能を果し得ていない場合は、いわば、横断歩道がないに等しいか若しくはこれに近い事情にあるものと考えることができるのであって、かような状況の下では、信号がなお青であるかぎり、歩行者が横断歩道外の、その附近を通行することは、やむを得ないこと若しくは強いてとがめられないことというべきである。

他面、青信号により交差点を左折してかような状況下にある横断歩道を通過しようとする車両の運転者は、横断歩道附近の、反対車線上につらなって停車している車両の間等から信号に従い横断しようとする歩行者が現われることのあり得ることは容易に予想し得るところである。しかも、歩行者は、横断歩道が本来の機能を果し得ていないことにつき本来責任がないのに、このため横断にあたっていっそう大きい危険にさらされることとなることから考えれば、かような歩行者の安全横断を確保するために、車両の運転者の側にいっそう大きい注意義務を要求することが公平にかない、前記各法条の精神にもそうゆえんである。これらの諸点から考えれば、青信号により交差点を左折して右のような状況下にある横断歩道を通過しようとする車両の運転者は、信号に従い横断歩道外の、その附近を通行、横断しようとしている歩行者に対する関係においても、前記各法条の想定する場合に準じて、歩行者優先の見地の下に、かような歩行者が安全に通行、横断ができるよう注意を払う義務があるものと解するのが相当である。

この見地から考えるに、前認定の事実によれば、控訴人車が青信号により左折して本件横断歩道に差しかかった際、幅員約3.7mの本件横断歩道中通行可能の部分は人ひとりが通過できる程度の間隔に過ぎなかったこと、横断歩道上に停車するような車両が信号の変わるのを待たず前車との間隔をつめるためにさらに前進しないとは保しがたいこと、歩行者が横断にかかろうとした位置いかんによっては前記のような間隔があることすらこれを的確に認識することが困難な場合もありうることなどから考えれば、当時、本件横断歩道は、正常な、本来の機能を果し得ていなかったものと認められ、控訴人車の運転者としても、このことを認識していたか若しくは少くともこれを認識し得べき事情にあったものと認められる。従って、運転者としては、前記通行可能の部分附近を通過した歩行者の一団が自車の前方を通過した後においても、横断歩道附近の、反対車線上につらなって停車する車両の間等から信号に従い(当時信号がなお南北青を示していたことは、本判決において引用する原判決の認定するとおりである。)横断しようとする歩行者が現われるかもしれないことを考慮にいれて前方注意義務を尽すとともに、かような歩行者が現われる場合に備えて、何時でも停車できるような速度で進行する注意義務があったものというべきである。

しかるに、運転者は、本件横断歩道に差しかかった際、前記通行可能の部分附近を通過した一団の歩行者が自車の前方を通り過ぎたところから、もはや、信号に従い横断歩道附近を通行、横断しようとする歩行者が現われることはないものと速断し前方注意義務をおろそかにするとともに、不用意に加速し前記の速度で進行した結果、反対車線上につらなって停車する車両の最初の(横断歩道の東側において)きれ目から現われた被控訴人を避けきれず、本件事故を惹起するに至ったものであって、同人には、前記のような状況下において車両の運転者に要求される歩行者優先の見地に基づく注意義務を怠った点において、少なからぬ過失があったものというべきである。

東京高裁 昭和50年9月5日

この判例がユニークなのは、横断歩道が正常に機能していない状態を「38条の2」と捉えることもできるとし、横断歩道が塞がっていたことから横断歩道外からの横断は予見可能としている。

ただし冒頭の事故とはあまり関係ない状況かもしれません。

「X」での実例

以前取り上げたこちら。

誰もいらないチャンス pic.twitter.com/uRxzn1XJQU

— スルー・ガイジン・アイズ (@GaijinRoman) June 22, 2024

仮にですが、この速度で「横断歩道外」の横断歩行者と衝突したとする。

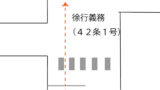

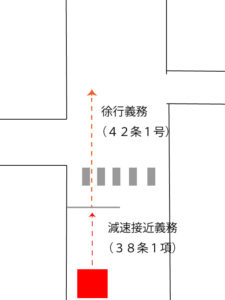

この場合、優先道路もなく左右の見通しがきかない交差点なのだから徐行義務があり(42条1号)、徐行義務の解除は「交差道路の安全を確認できた地点」になる。

なので仮に横断歩行者が「横断歩道外」だったとしても、減速接近義務(38条1項前段)と徐行義務(42条1号)を履行していれば事故の大半は回避可能でしょう。

ただし冒頭の報道との差をいうと、報道の事故は「優先道路」であるから交差点進入時の徐行義務はなく、減速接近義務の問題になる。

これらからすると

実はこういう事故について「横断歩道外だったかどうか?」が激しく争われることがあり、東京地裁 令和元年12月19日判決(行政事件)では、刑事判決が「横断歩道付近」として確定したことから、38条違反は成立しないと主張。

横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

(中略)

原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。

しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。

東京地裁 令和元年12月19日

横断歩道上か、または横断歩道にきわめて近接した場所として38条違反を認定。

報道の事故については詳細がわからないので解説しようがないのですが、実はこれとも関係する。

被害者は9歳と報道されてますが、歩道を歩いていた被害者の挙動次第ではそもそも徐行義務(71条3号)を負っていたと捉える余地もある。

けどどのみち、横断歩道直近であれば多くの場合は「予見可能」「回避可能」として刑事過失は認められる気がする。

横断歩道を過ぎた後に注意義務がなくなるわけではないし、民事では横断歩道上(2m程度含む)とそれ以外で過失割合は変わりますが、報道の事故については横断歩道に対する減速接近を履行していたかはポイントになるでしょう。

若干気になったのは、YouTube動画のコメント欄。

容疑者を非難する声は多いけど、では具体的にどう運転していたら事故回避可能だったのか?を考えるコメントは少ない。

所詮他人事としか見てないからなのではなかろうか?

「非難」は単なる感情の発散に過ぎないと思うのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント