ちょっと前にツールド北海道の最終報告書がまとまった話を書きましたが、

最終報告書が公開されています。

何度か取り上げた検討委員会の内容をまとめたものなので、目新しい情報はありません。

若干気になったのはここ。

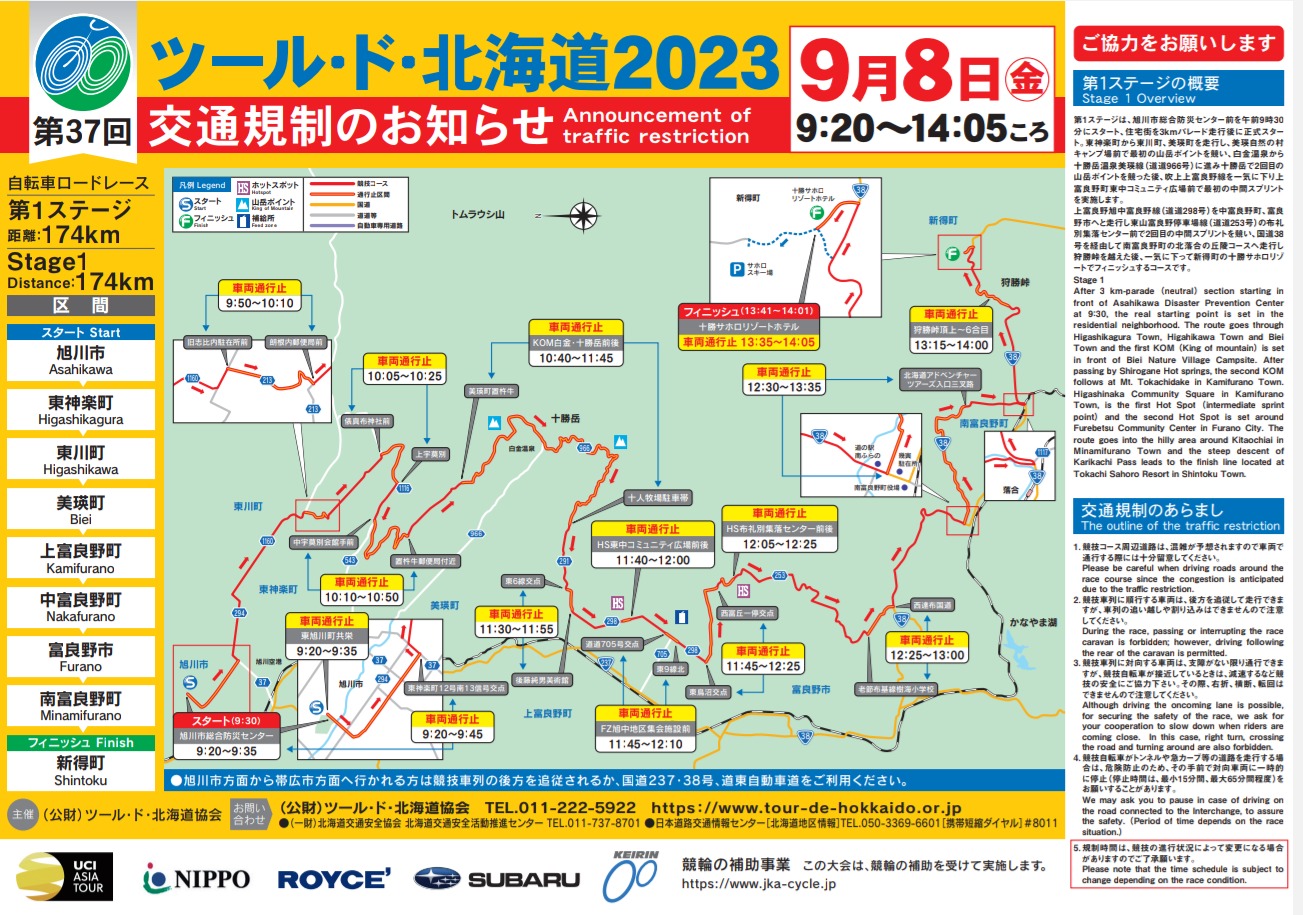

ツール ・ド ・北海道の第1回大会では、特別規則(安全走行)として「原則として、競技のために道路の全幅を占用することはできないので、競技者と全車両の運転者は交通法規を尊重せねばなりません。」と定められ、片側1車線方式が採用された。2023 年 (第37 回)大会では、特別規則25(安全走行)に 「競技のために占用できる道路の幅は左側1車線」、「許された区間」以外は左側車線の通行を厳守」と規定されていた。 「許された区間」とは、スタート、フィニッシュ、ホットスポット、KOM、フィードゾーン等である。一方、2023 年大会では、危険な下り坂や急カーブ等を含む注意箇所においては、片側1車線方式としながらも、対向車線についても通行規制を行う対向止めの措置を行った。なお、2011 年 (第25 回)大会の特別規則では「原則として、競技のために占用できる道路の幅は左側1車線のみなので、競技者と全車両の運転手は、許された区間以外は左側車線の通行を厳守しなければならない。これに違反した場合はペナルティを科す。違反を繰り返した場合はペナルティを累加し、最終的には競技から除外する」と記載されていた。しかしUCI から、罰則規定は UCI 規則のみが適用されるとの指摘により、2012 年大会の特別規則 25(安全走行)からペナルティの項目が削除された。このような状況の中で、2023 年大会では重大事故が片側1車線方式かつ対向止めの区間で発生し、片側1車線方式に関する見直しが必要となった。

検討委員会では、片側一車線方式の場合に対向車線にはみ出た選手やチームにペナルティを科す検討をしていた記憶があるけど、2011年大会でペナルティを導入したけどUCIから「それはダメ」と指摘され削除に至っていたのだと。

既に頓挫したペナルティ案を再度検討していた理由がよくわからない。

けど結局のところ、

UCI レースでは、レース後に、「デブリーフィング(結果報告会)」や 「アセスメント(評価)」が実施されている。ツール・ド・北海道においては、対向車両の停止等に関するレース後評価を受けたケースが過去 6 回あった。それらを踏まえて、オートバイエスコートの増強、対向止めの措置の実施及び拡充、交通量の多い区間等ではフィニッシュを設定しない等の措置を講じられていたが「片側1 車線」に関する抜本的な見直しは行われなかった。また、2016 年以降の評価でこのテーマに関する評価はなかったことなど、過去の評価等を振り返ることは行われなかった。

レース後に行われていたアセスメントで、「対向車の停止問題」が指摘されたのは2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2016年の計6回としている。

2009~2013年までは5年連続で指摘を受けていたのに、「オートバイエスコートの増強、対向止めの措置の実施及び拡充、交通量の多い区間等ではフィニッシュを設定しない等の措置」にとどまり、さらにいえばエスコートバイクは「不足」、対向止めは「完全失敗」に終わったのは事故が起きた大会で明らかになったわけでして、

今まではたまたま事故が起きなかったに過ぎず、今回は必然的に起きた事故なのよ。

さてそれらを受けて片側一車線方式の廃止などを提言に盛り込んでますが、

ロードレースを従来の「片側1 車線方式」から「2 車線全幅利用」に変更するにあたって、これまでの交通規制・沿道警備体制を大幅に増強しなければならない。ローリング・クロージャー方式による交通規制では、レースコンボイの通過に合わせて、各区間において交通規制開始と交通規制解除を次々に行う。各区間で一般車両流入を規制するとともに規制時間前に流入した車両の流出管理を適切に行う必要がある。特に、レースコンボイが各区間に入ってきた時、対向車線側の一般車両が走行していない環境を必ず確保しなければならない。

このような複雑な交通規制が前提となるローリング・クロージャー方式を採用するとき、交通規制・沿道警備を担当する警備体制の強化と警備に関係する人員のスキルの向上と増員が欠かせない。沿道警備業務においては、道路利用者の様々な事情や苦情等を直接受け止めながら理解と協力をお願いしなければならない。大会主催者による規制方式は、進入しようとする車両を完全に止めることの難しさがある。このため、交通規制・沿道警備の手法やマニュアルを毎年更新整備すると同時に、レース実施前の講習が必要となる。

また、危険な下り坂等においては一般車両の停車禁止(観戦禁止)措置が必要である。観戦者には安全なレース観戦環境を確保するとともに、選手や関係車両にも安全なレース環境を提供することが肝要である。

2車線全幅利用方式、ローリング・クロージャー式に変更するならば、コースとなる沿線自治体や道路利用者・住民の利便性は大幅に損なわれる。利便性への影響を小さくなるようなオペレーションの工夫と、沿線自治体や住民の理解と協力が得られるよう事前の丁寧な協議が必要となる。このため、レース観戦者、道路利用者、地域住民、沿線地方自治体等とツール・ド・北海道側が良好なコミュニケーションを確立していくことが必要である。このうちレース観戦者については、観戦ポイント地点やレースにおける見どころの情報を提供するといった取り組みを通じて、むしろ積極

的に安全対策強化の協力者として位置付けることも検討すべきである。

要は今まできちんと出来てなかったツールド北海道協会がこれらをできるのか?という話になるし、道路全幅封鎖をするには近隣住民の理解がないとできない。

自治体が協力するのかすら疑問に思うけど、この流れだと二度と開催されないのではなかろうか。

ちなみに報道では60ページ超の報告書になっていたはずだけど、PDFは17ページ。

より詳細なバージョンがあるのかな?

気になった方は公開された報告書を読んだほうがいいけど、

個人的な印象としては、都立大学の自転車部事故の中間報告書のほうがきちんとしているようにすら感じた。

なんていうか、ツールド北海道の報告書は抽象的で具体性がないような。

都立大学の自転車部事故の中間報告書についてはいろいろ考えさせられるものがあるので、読んでない人はぜひ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント