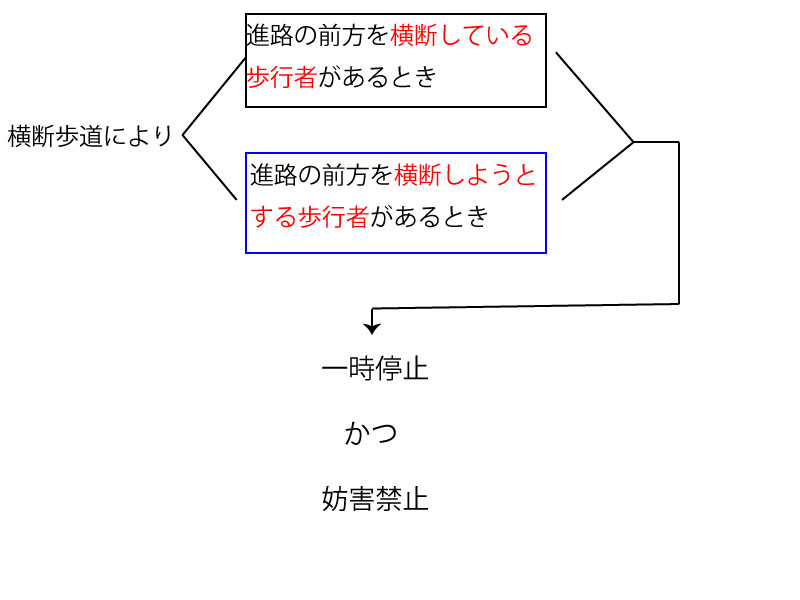

藤吉弁護士が38条1項の「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲は1+5mだと解説してますが、

これは誤りでして、「1+5m」ではなく5mが警察の基準。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)。

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる。

また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

なお、国が執務資料を元にまとめた資料においても同様です。

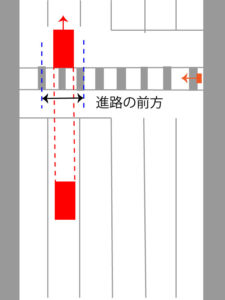

これらを図にまとめると下図のとおりになる。下図において、横断歩道上の網掛け部分が横断歩道上かつ「進路の前方」のゾーンであり、歩行者として示したA、B及びCは、それぞれ、進路の前方を「横断する者」がA、「横断しようとする者」がB、それ以外がCとなる。

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases01.pdf

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases03.pdf

わりと興味深いのは、「進路の前方を横断する歩行者」の解釈は、車体が横断歩道を通過し終わるときに「左右1m程度」なのに対し、

「進路の前方を横断しようとする歩行者」については基準点が「横断歩道の直前に到着した場合に左右5m」なのよね。

まあ、とりあえず横断歩道直前で5m範囲に入るときには一時停止義務があると考えればよい。

5mより6mと解釈しておいたほうがベターとも言えますが、藤吉氏に「弁護士でもない人の独自見解」と一蹴されたYouTuberからすれば、他人の間違いは絶好のチャンスでしょうから…

他人の間違いを指摘する暇があるなら、自らの間違いを直すほうが先なんですけどね。

ところで横断歩行者妨害については、昭和35年71条3号からの改正史を追うと理解が進む。

まず昭和35年。

○昭和35年

第七十一条

三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

助けてドラえもん!

昭和35年規定では「横断歩道を通行する歩行者」があるときには、一時停止又は徐行して妨害するなとしていた。

この時代は「横断歩道全域」が対象ですが、一方「横断しようとする歩行者」を対象にしていない。

これに問題が生じたため昭和38年に改正。

○昭和38年

第七十一条

三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

| 昭和35年 | 昭和38年 | |

| 対象 | 横断歩道を通行する歩行者 | 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者 |

| 義務 | 妨害禁止(一時停止or徐行) | 一時停止かつ妨害禁止 |

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

この当時は「横断歩道の左側部分」ですが、「横断しようとする歩行者」が対象になり、一時停止が完全義務化された。

立法者の宮崎氏(警察庁)は、横断歩道に入るきっかけを作るために一時停止義務を課したのだとする。

昭和38年時点でこのように考えていたのは驚きますが、横断歩道に入るきっかけを作るために一時停止義務を課したという点が大事なのと、一時停止義務と通行妨害禁止義務は別なので、通行妨害しなくても一時停止を怠れば違反になる。

昭和46年改正では「横断歩道左側」から「進路の前方」に変更してますが、

今回の改正により、当該横断歩道の直前(停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないという車両の義務は、「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」に課すこととした。すでに車両等の進路の前方を通過した歩行者や、道路の左側部分または一方通行になっている道路の幅員が非常に広い場合に車両等の進路から遠く離れている歩行者は「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」に当たらない。また、この場合の「進路」とは、車両等の幅に若干の側方間隔を加えた幅をもったものと解される。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

昭和46年改正以前だと、一時停止しても意味がない状況で一時停止義務が発生するバグがあり、

これらを解消するのが目的だと考えられる。

ちなみに昭和46年改正の目玉は「減速接近義務」の明文化と、過失処罰規定の新設のほう。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

今回の改正により、横断歩道における歩行者保護のための車両等の義務の違反については、新たに過失をも罰することとした。

横断歩道における歩行者の事故において、車両等の運転者が横断歩道あるいは歩行者に気がつかなかったと弁解する場合が多いが、この種の違反については過失をも罰することにより、歩行者保護の徹底を図ることとしたのである。

車両等が横断歩道に接近する場合において、十分確認しないでその進路の前方を横断しようとする歩行者がないと軽信したり、横断歩道の直前で停止することができないような速度で進行した場合には、過失により、第38条第1項前段の横断歩道に接近する場合の義務に違反することになる。また、車両等が横断歩道の直前で停止できるような速度で横断歩道に接近した場合において、その進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者がいることに気がつかなかったため、横断歩道の直前で一時停止せず、歩行者の通行を妨げたときは、過失により、第38条第1項後段の横断歩道の直前の一時停止等の義務に違反することになる。道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

条文解釈は大事なんだけど、立法者の意図がなんなのか知ると理解しやすくなると思う。

「横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務を課した理由は、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作ったのだとする。

減速接近義務については多数の業務上過失致死傷判例で示されてきたものの(東京高裁 昭和42年2月10日等)、減速接近義務のみで取り締まり可能にするために新設したと考えられる。

過失処罰規定の新設は、「いやー、歩行者がいたなんて気がつきませんでしたよ」と主張し故意が無いことをアピールされると、違反にならないことが問題になった結果なのよね。

ちなみに警察の取り締まり基準は5mですが、裁判所は5mに限定していない。

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

福岡高裁 昭和52年9月14日

要は警察の取り締まり基準は、一般的な歩行速度を前提にしていて、小走りの小学生だと5mでは不足する場合もあり得る。

なのでさらに広く6mと捉えることにも合理性はありますが、そもそも執務資料は分かりにくいのよね。

どこぞのYouTuberからすれば、格好のネタになるだろうけど。

ちなみに国がまとめた資料はなかなか秀逸でして、

類似事例を比較しているのがよい。

ただまあ、国も間違えるのよね笑

これらからすると、人間は間違える生き物なんだとわかりますが、間違えることが悪なのではなく、間違いを認めずに訂正できないことが悪なんだと思う。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント