だいぶ前になりますが、確かこの記事についてだったかな。

やたらとこんなメールを頂きまして。

大丈夫なのか?と心配になりますが、メールの返信をしても返答はない。

けどこれ、勘違いする人もいるのだろうか?

大阪高裁 昭和54年11月22日判決

まず上の記事で挙げた大阪高裁 昭和54年11月22日判決の概要。

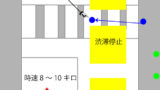

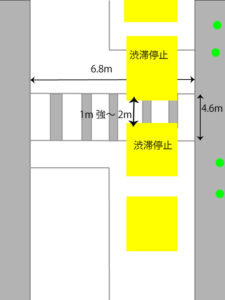

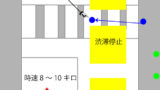

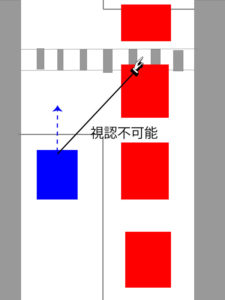

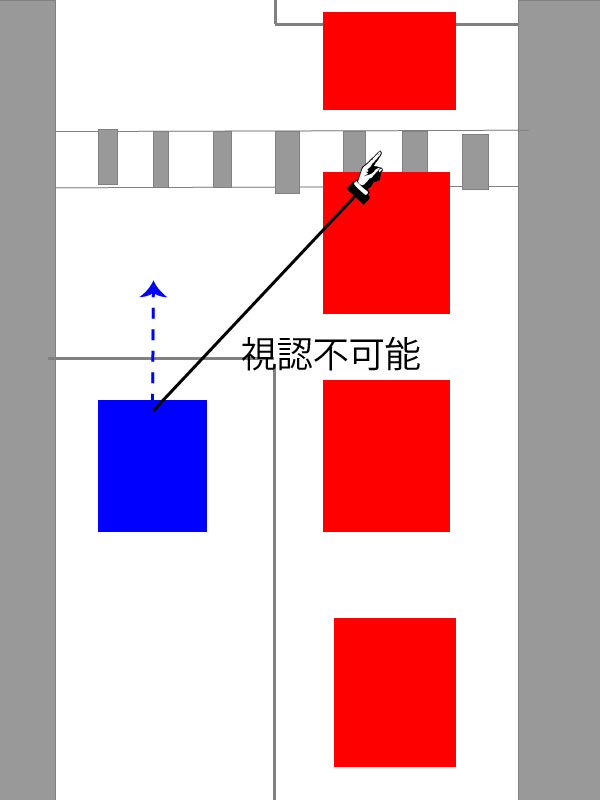

対向車線が渋滞停止している状況で、横断歩道を踏んで停止している。

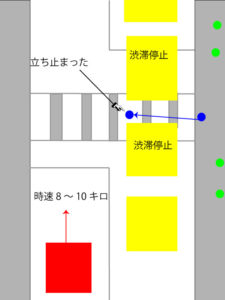

被告人車は時速8~10キロで進行し、横断歩道から少女が出てきたものの、少女が立ち止まったことから一時停止せずにそのまま進行。

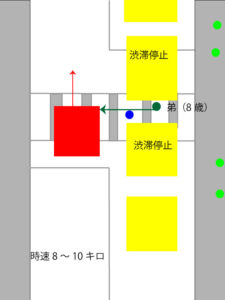

ところが、実は死角には弟がいて、弟がスキップしながら横断。

被告人車の側面に衝突したという業務上過失傷害罪に問われた判例です。

要はこの判例、少女が出てきた時点で一時停止したとしても、死角に誰がいたかいなかったかもわからないし、一時停止したとしても弟との関係では事故を回避できなかった(偶然のタイミングで回避できたに過ぎず、刑事責任はない)と主張した判例です。

裁判所の判断はこちらに載せてますが、

以前メールを頂いたこちらについての間違いを。

停止線を越えたあとの38条の義務

まずは38条1項前段を。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

確かに停止線がある場合には停止線の直前で停止できるような速度にしろと書いてあります。

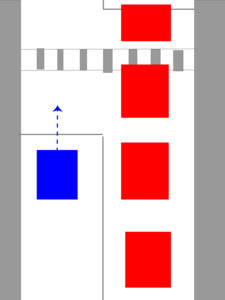

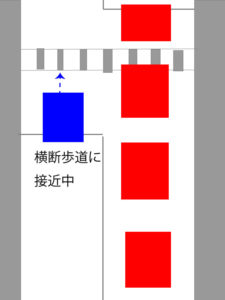

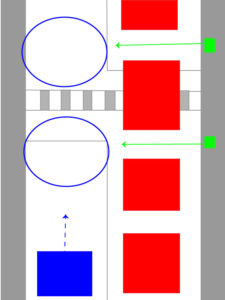

ところで、こんな感じで対向車が渋滞停止している場合。

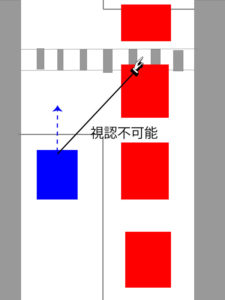

仮に停止線で停止しても、見えない。

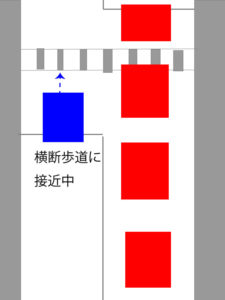

じゃあ停止線を越えた後については38条1項前段の減速接近義務がないのか?になりますが、停止線を越えた後も「横断歩道に接近中」なんですね。

38条1項は、「横断歩道に接近する場合には」としています。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

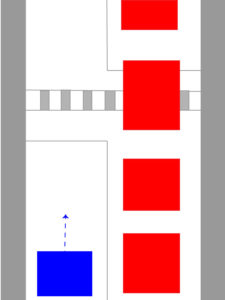

そして既に停止線を越えているので、この位置を進行中の状態においては、「停止線がない横断歩道」とみなせる。

なので停止線を越えた後も、横断歩道を通過し終わるまでは38条1項前段、後段ともに義務があります。

あくまでも義務発生の要件は「横断歩道に接近する場合には」であって、「停止線に接近する場合」ではないので。

なのでこちらの意見。

停止線を越えた後も「横断歩道に接近」しているなら38条1項の義務があり、横断歩道直前で停止可能な速度を求めています。

停止線を越えた後も「横断歩道に接近中」なら義務を免れませんし、停止線を越えたなら停止線は無いので「横断歩道直前で停止できるような速度」になるだけ。

だから上で挙げた大阪高裁 昭和54年11月22日判決にしても、こういう判決になる。

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

大阪高裁 昭和54年11月22日

姉の時点で一時停止し、それでも視認できない死角があるなら最徐行(38条1項前段)の義務がある。

停止線を越えた後も「横断歩道に接近」するなら38条1項前段の義務があると解釈するのは当然かと。

他にもこのような判例があります。

横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

(中略)

原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。

しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。

東京地裁 令和元年12月19日

38条でいう「横断歩道に接近」について、横断歩道を通過中も含めている。

これは「進路の前方」を示した福岡高裁判決からみても妥当でしょう。

右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり

福岡高裁 昭和52年9月14日

塞がないで

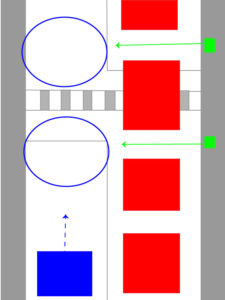

対向車が渋滞停止する際に横断歩道を踏んでいたら、対向車からすれば高度な注意義務が課されるわけで、

まず大前提としては

そして38条1項は停止線までの義務ではなく、横断歩道に接近(通過し終わるまでを含む)際に課される義務。

なので停止線を越えた後も、状況次第では38条1項前段に基づいて最徐行義務があることになります。

そしてこんな状況では、

横断歩道を通過し終わった後も最徐行して注意することになりますが、踏んで停止されたら高度な注意義務が課されるし、歩行者はより危険に曝されるので、踏んで停止しちゃダメなんですね。

「わかっているドライバー」は対向車からの視認性を考えて横断歩道付近が見やすいように渋滞停止してますが、停止の仕方を見ればわかっているドライバーなのかどうかも判明しちゃう仕組みです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント