優先道路通行車と非優先道路通行車が交差点で衝突した場合、基本過失割合はこうなります(ともに4輪車の場合)。

| 優先道路通行車 | 非優先道路通行車 |

| 10 | 90 |

優先道路を進行する上では見通しが悪い交差点でも徐行義務はなく(42条1号カッコ書き)、通常レベルの前方注視と速度調節義務くらいになりますが、優先道路通行車にも何らかの過失があることを前提に基本過失割合が設定されているので10%認めるのが通常。

ただし無過失になることもあります。

Contents

優先道路通行車を無過失にした判例

名古屋地裁 平成23年8月19日

判例は名古屋地裁 平成23年8月19日。

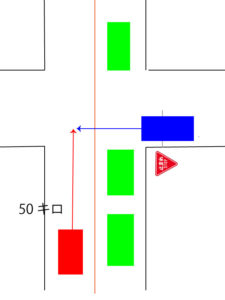

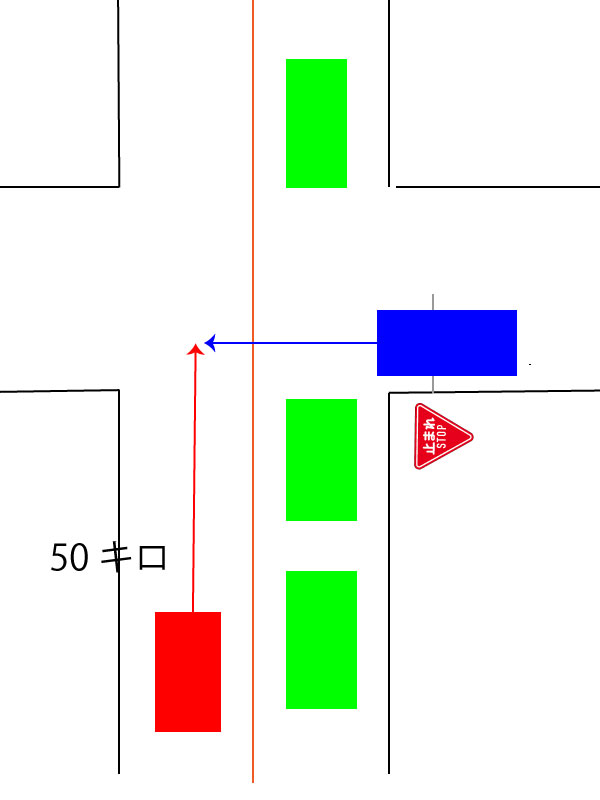

まずは事故の態様です。

渋滞停止車両の隙間から優先道路を横切ろうとしたところ、優先道路を時速約50キロで進行してきた車両と衝突。

なお、優先道路通行車は10キロの速度超過になります。

これについて、過失割合はこのように認定。

| 優先道路通行車 | 非優先道路通行車 |

| 0 | 100 |

原告車は、最高速度が時速40キロに制限されているのに、これに違反し、時速50キロ余りで走行していた。また、反対車線が渋滞していることを認識していたために、進路右側の見通しは非常に悪かったが、進行している南北道路に交差する道路が存在すること自体は認識していた上、左側を注意してみれば交差する道路の存在を認識し得る状態にあったのであり、しかも、交差道路があれば、そこから急に飛び出してくる車両等が出てくる可能性があることは認識していた。上記のような道路状況からすれば、原告としては、反対車線の渋滞により右方の交差道路及びそこから本件交差点に進入してくる車両等の発見が難しいのであるから、交差道路から本件交差点に進入してくる車両との衝突を避けるため、交差道路を見落とさないために十分に前方注視して進行すべきであった。また、少なくとも最高速度である時速40キロ以内の速度で走行するべきであった。

しかし、上記認定のとおり、被告車は、別紙見取図②の位置からアクセルを踏んで急いで同③の位置まで進行して、本件事故を発生させたのであるから、被告車は、原告車が本件交差点の直近に迫った時点で、それを見落として突然原告車の前に現れたものということができる。そうであるとすれば、原告が、仮に、②の位置に停車している被告車を認識したとしても、そのような状況で被告車が停止しているのであるから、当然、被告車は、原告車が通過するまで停止し続けてくれるものと考えて、そのまま進行して本件交差点を通過しようとするのが自然な状況であるといえる。そうすると、原告が左方を注視して交差点の発見をすることまではしなかった点は、本件事故の発生には何の影響も与えなかった(交差点を発見しても、原告は、被告車が停止し続けることを当然期待してそのまま進行したものと考えられる。)というべきである。したがって、本件事故の発生につき原告には、過失相殺をされるほどの過失まではなかったと認めるのが相当である。なお、原告車が時速50キロ余りで走行していた点は明らかに道路交通法違反ではあるものの、被告車が突然北行き車線に進入したことからすれば、仮に、原告車が時速40キロで走行していたとしても本件事故の発生を回避することはできなかったと考えられるし、時速40キロであれば原告の受傷がどの程度軽くなったかも明らかではないから、過失相殺をするのは相当ではない。

名古屋地裁 平成23年8月19日

過失相殺を認めていません。

基本過失割合は優先道路通行車にも前方不注視など過失があることを前提にしているので、本来的には過失がない場合には無過失を認定すべきと思いますが、保険屋に任せれば10:90にしかなりません。

そもそもヒャクゼロ交渉は保険屋の範疇ではないという話もそうですが、こういう事故で無過失を主張するなら裁判するしかなく、しかも裁判しても無過失になる保証は全くありません。

名古屋高裁 平成22年3月31日

他にも優先道路通行車を無過失に認定した判例はあります。

控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。

名古屋高裁 平成22年3月31日

一審(名古屋地裁 平成21年12月16日)は10:90ですが、控訴審は0:100。

「控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよい」とし、いわゆる信頼の原則を認めて無過失を認定。

静岡地裁 昭和52年7月20日

一時不停止&優先道路の進行妨害をした原付と、優先道路を進行していた普通貨物車の衝突事故について、普通貨物車の無過失を認めた判例があります。

| 原付(一時停止非優先道路) | 普通貨物車(優先道路) |

| 100 | 0 |

(一) 被告車の運転者である亡Bは、優先道路である県道を進行していたのであるから、交通整理の行われていない本件交差点の右側の見とおしが悪くとも、道路交通法第42条による徐行義務を負わない(最判昭和45年1月27日民集24巻1号56頁)ものと解すべく、しかも本件交差点の交通量が閑散であつた(前掲二第1号証の1によりこれを認める)ことを考慮すれば、同人が時速約36キロメートルで本件交差点に進入しようとしたことは、そのこと自体同人に過失があつたとすることはできない。

又、同人が原告車を発見したときの双方の位置及び交差点右側の見とおし状況を合せ考えると、同人は、原告車を発見しうる最初の時点においてこれを発見したものと認められるので、前方不注視の過失もなく、衝突を回避すべく急制動をかけた措置も適切と認められ、結局、同人には本件事故の発生につき過失がなかつたものとするのが相当である。

(二) 一方、原告車の運転者である亡Aは、交差点の手前に一時停止の標識が設けられていたのであるから、交差点直前の一時停止線において停止すべき義務(道路交通法第43条)があり、又交差道路が優先道路であるから、被告車の進行を妨げてはならない義務(道路交通法第36条第2項)があるにもかかわらず、そのいずれの義務も尽さず、本件交差点に進入した過失があり、本件事故はもつぱら同女の右過失によつて惹起されたものということができる。

4 なお、被告車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたとの抗弁事実は、原告らにおいて明らかに争わないところであるから、これを自白したものとみなす。

静岡地裁 昭和52年7月20日

これらの判例が一般的なのか?と言われるとビミョーですが、優先道路vs非優先道路で無過失を主張するなら裁判するしかないかと。

優先道路通行車と、非優先道路通行自転車の判例

例えばこちら。

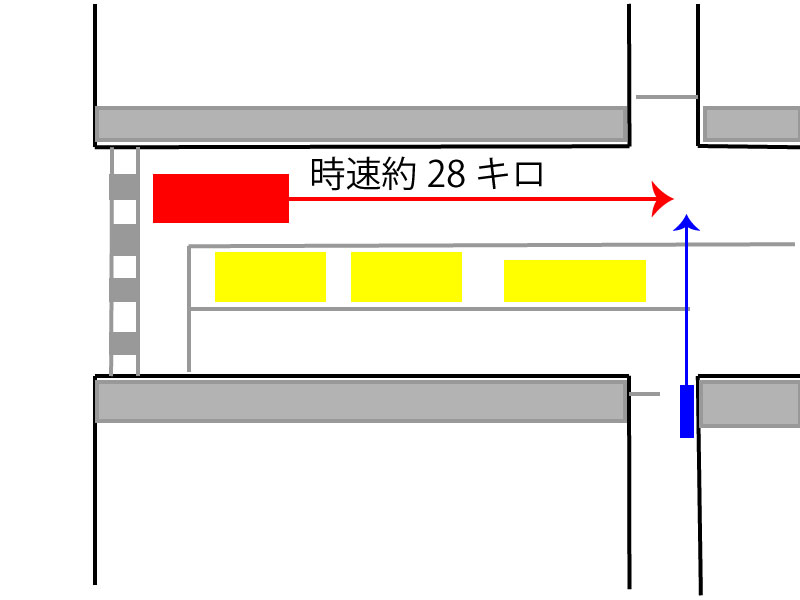

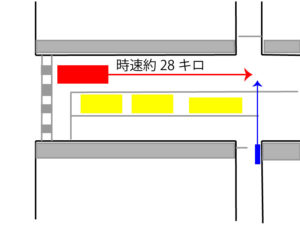

冒頭の名古屋地裁判決に近い状況で、対向車線が信号停止していて、自転車が優先道路の進行妨害をした事故。

自転車は6歳、優先道路通行車は路線バス。

東京高裁 平成26年12月24日判決は50:50としています。

一審の認定の概要。

②被害自転車との位置関係からすると、バスが注意義務を果たせば衝突を回避できた。

③被害自転車は「小児用の車」とは言えず、軽車両。

二審での控訴人(バス)の主張の概要と裁判所の判断。

| 控訴人の主張 | 裁判所の判断 |

| 42条(見通しが悪い道路の徐行義務)から優先道路が除外されている趣旨からすれば、被害自転車を予見する義務がなく、制限速度内で注意義務を果たしていた | 確かに42条(徐行義務)から優先道路が除外されているが、バス運転者として付近に住宅等があることを知っていた以上、児童等が安易に飛び出してくることを予見し、交差点内安全進行義務(36条4項)を怠った |

| 被害者との位置関係から回避可能性がない | 児童等が安易に飛び出してくることを予見し、それに備えた運転をすれば回避可能 |

| 被害自転車は右側通行(17条4項、18条1項)で減速、停止することもなく著しい過失がある | 原判決に追記し、「著しい過失」とした |

職業運転手で住宅等が多いことを知っており、児童の飛び出しが予見可能としたことや、対向車両の停止で見えない以上は予見可能性から注意すべきだったとしています。

優先道路通行車と、直前横断の歩行者の場合

若干珍しいところになりますが、優先道路通行車と死角から直前横断した歩行者の事故について、優先道路通行車を無過失にした判例があります。

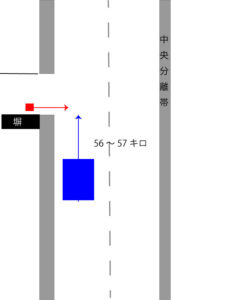

深夜、クルマは法定速度以下の時速56~57キロで片側二車線道路(幹線道路)を進行していたところ、塀があり見通しが効かない非舗装の市道から歩行者が横断。

歩行者が車道に進出したとき、両者の距離は約13.4m。

一審(千葉地裁松戸支部 平成27年3月13日)は優先道路通行車に無過失を認定し、東京高裁 平成27年8月6日判決も一審判決を支持して控訴棄却。

優先道路なので徐行義務(42条1号)はなく、死角から直前横断した場合には38条の2も適用されないとしています。

これについてですが、仮に歩行者が歩道上で横断待ちしていたなら無過失にはなりません。

あくまでも死角から飛び出して直前横断なので、偶然のタイミング以外には回避不可能。

無過失にしたいなら

優先道路通行車にも何らかの過失があることが多いので過失があることを前提に基本過失割合が設定されていますが、過失がないことを立証すれば無過失になることもあるにはあります。

ただし、時間と手間を掛けて10%を争うよりも保険屋に任せて基本過失割合通りにする方が一般的なのかもしれません。

優先道路の件ではありませんが、以前読者様が遭遇した自転車対自転車の事故。

被害者の方は子供載せ自転車で、加害者(脇道から自転車で飛び出し)は小学生。

事故現場はこちら。

どこに交差点が?と疑うレベルなんですが、当該交差点と交差道路はこれ。

まあ、これを交差点というのが適切かはビミョーですが、保険屋の判断はこうだったそうな。

| 加害者(小学生) | 被害者 |

| 70 | 30 |

読者様は自力で裁判して10:90にしたそうですが(簡裁で和解)、この件、そもそも「交差点事故」と主張せずに「道路外から道路に進出事故」と主張したほうが良さそう。

理由は路側帯線が途切れていないため、交差点であることを認識できないからです。

保険屋の判断に納得いかないなら裁判するしかありませんが、裁判したから有利な判決になる保証もない。

優先道路vs非優先道路の場合も、無過失を主張することはできなくはないですが、認められるかは裁判官次第と言えます。

ぶっちゃけ「ハズレ」もありますから…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント