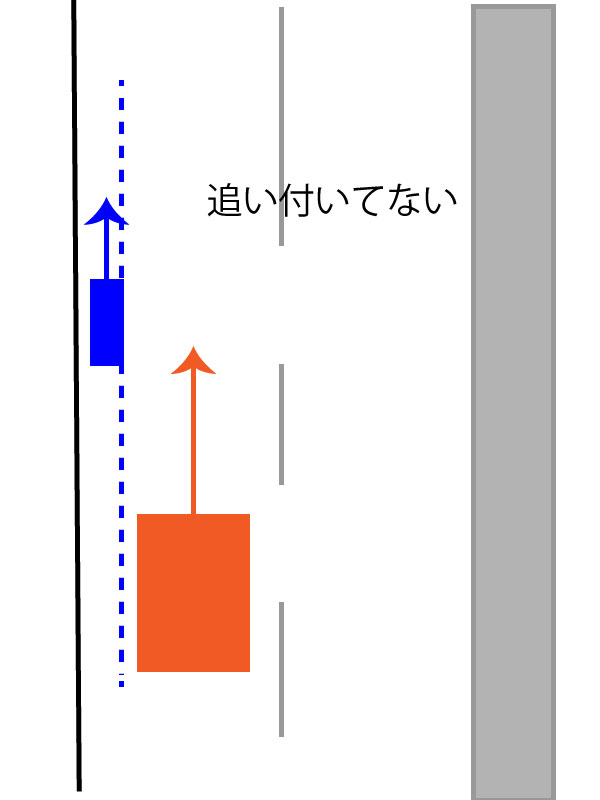

ちょっと前になりますが、自転車を追い越し・追い抜きする際の新ルールができると報道されてましたが、

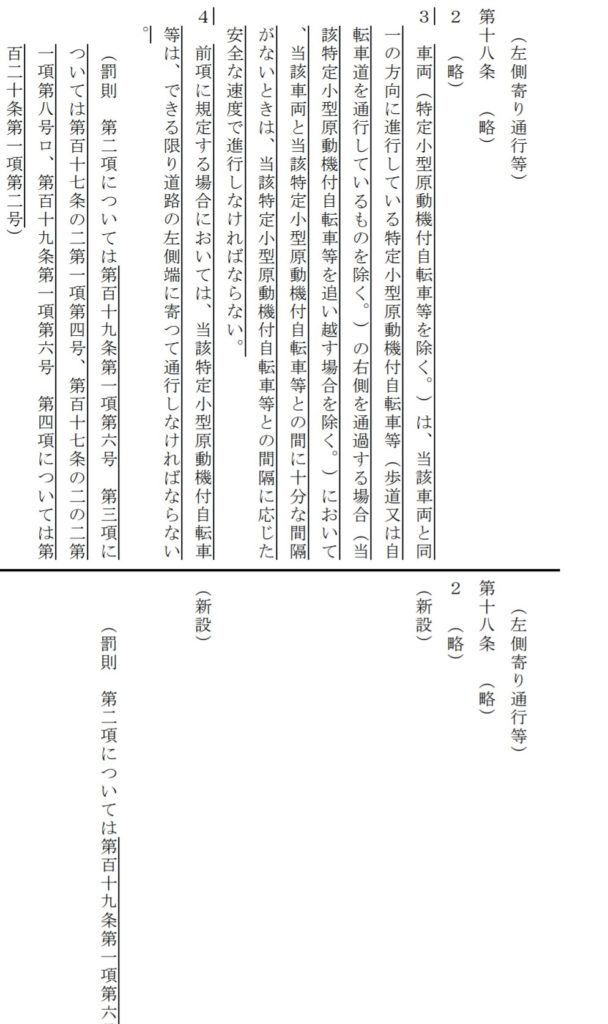

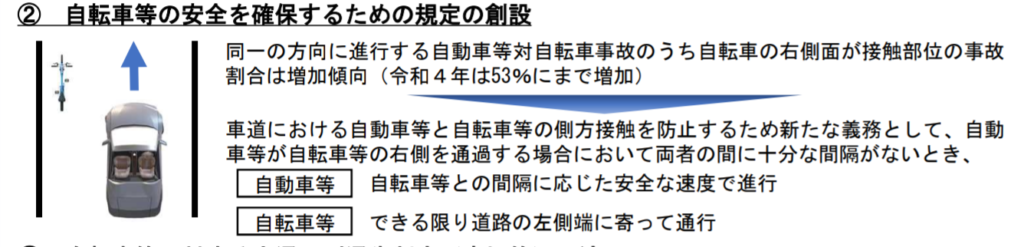

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。

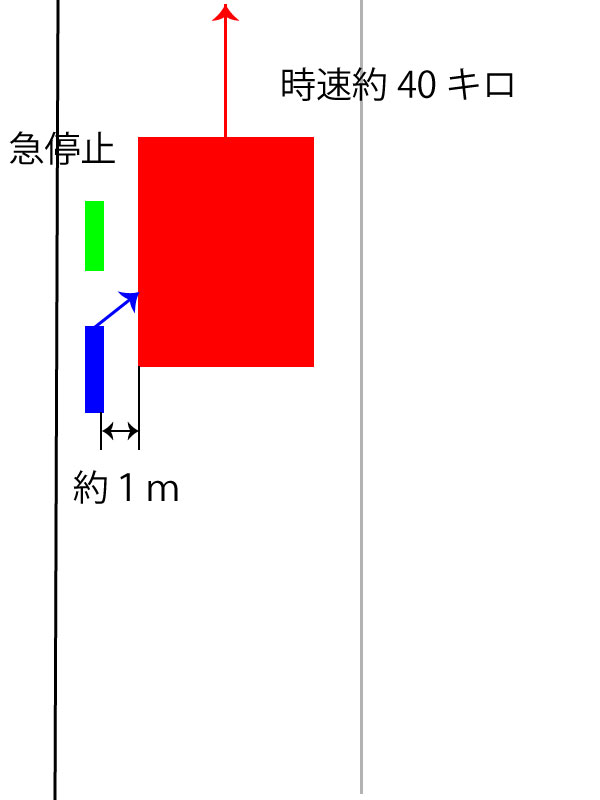

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

改正道路交通法案が発表されました。

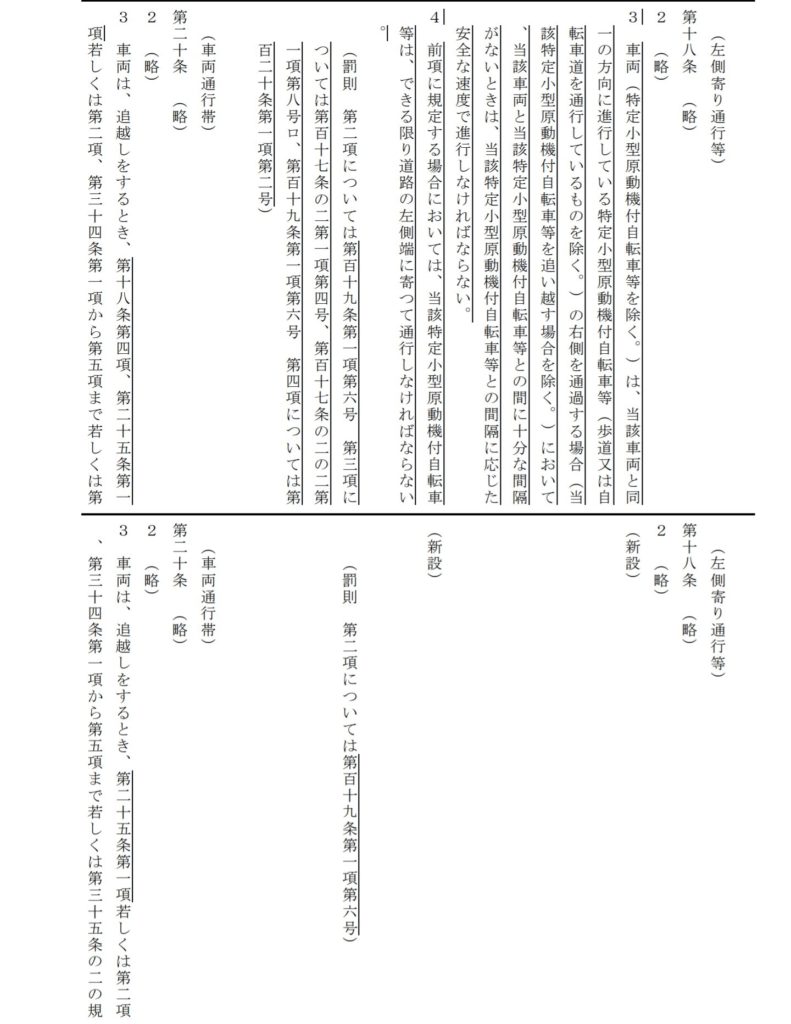

18条3項、4項の新設

改正道路交通法では18条3項、4項が新設されます。

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

予想通りなんですが、まずは新設18条3項から。

新設18条3項

まずは新設18条3項から。

あくまでも義務付けしたのは側方間隔ではなく、側方間隔が保てない場合に「安全な速度」、つまりは減速を義務付けしたもの。

なので理屈としてはこうなる。

| 側方間隔が十分あるとき | 側方間隔を保てないとき |

| 制限速度(22条)や一般的注意義務(安全運転義務) | できる限り安全な速度、つまりは自転車の速度に応じ減速する義務 |

つまり18条3項が規制するのは、至近距離で速度差が大きい追い抜きになります。

なお、車両通行帯の有無に言及してないため、車両通行帯があろうとなかろうと義務があります。

また、「当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合」が除外されているため、このルールは追い越し時ではなく追い抜き時のルールだと読めますが、追い越しの際には28条4項になるかと。

特定小型原付又は軽車両が、特定小型原付又は軽車両を追い抜きする際には適用されません。

というよりも、「安全側方間隔を義務付け」と誤認しうる報道があったので懸念してました。

十分な間隔を保持して追い抜きする際には18条3項の義務がないだけで、十分な間隔をルール化していない

なお、18条3項は妨害運転罪(117条の2の2第1項8号ロ)の構成要件としても新設されます。

妨害する目的で追い抜き時に十分な側方間隔がないのに減速せずに危険な速度で通過した場合、妨害運転罪になります。

ただし妨害運転罪における「通行妨害目的」の解釈が警察的にはまあまあイマイチなことに注意。

新設18条4項

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

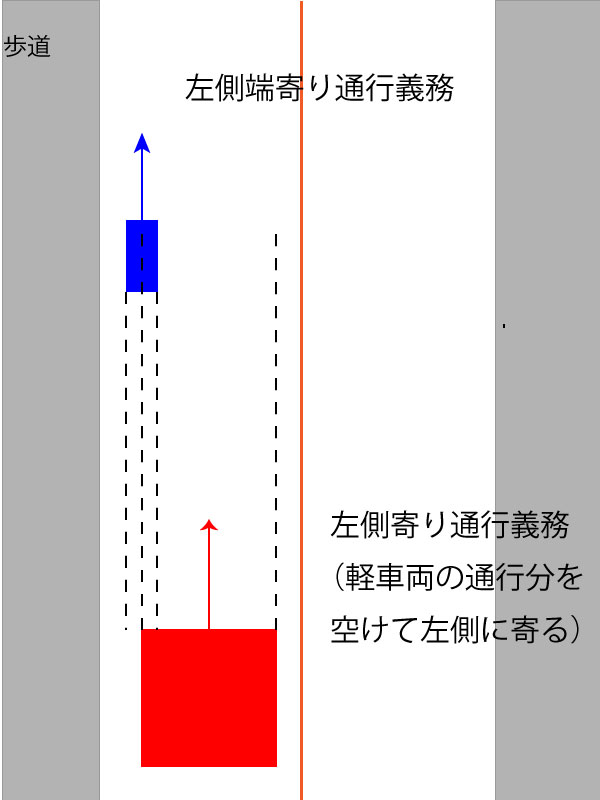

まず、「前項の場合」とは「当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合に、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないとき」を指すと考えられます。

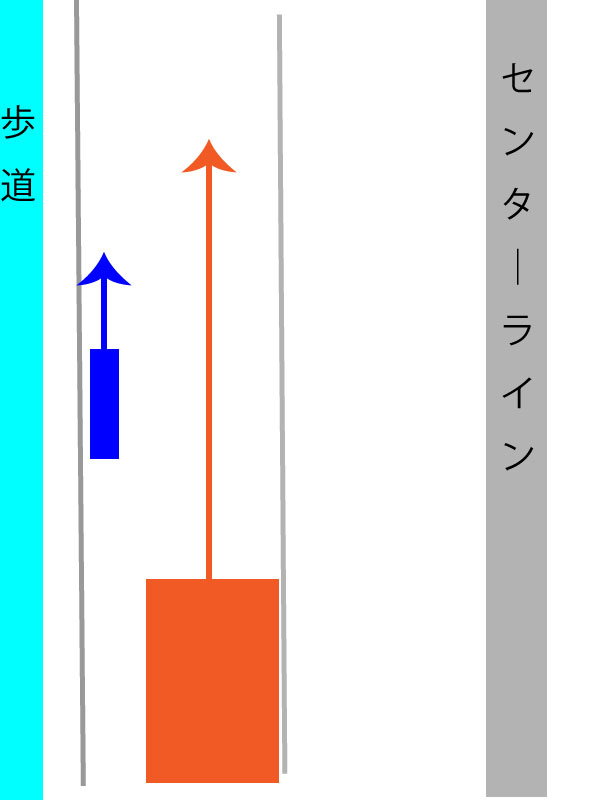

3項が車両通行帯の有無に触れてないため、理屈の上ではこのような場合も該当する。

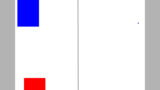

「できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」の「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味。

つまり左側端に寄れない客観的事情、例えば左側端に駐停車車両があるとか、ガラス片が散らばっているとか、左側端が荒れていて左側端が通行できない場合には除外されます。

要は18条1項と内容が同じなので左側端寄り通行している分には特にすることはないです。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

「できる限り左側端に寄って」とは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同じ意味。↓

前項が「追い越し時」を除外しているため、後車が追い抜きではなく追い越しの際にはこの義務がないとも取れますが、自転車からすると後車が追い抜きしようとしているのか追い越ししようとしているのかはわからない。

とはいっても18条1項に基づき左側端寄り通行している分にはどのみち18条4項に違反することはないでしょう。

もう1つ。

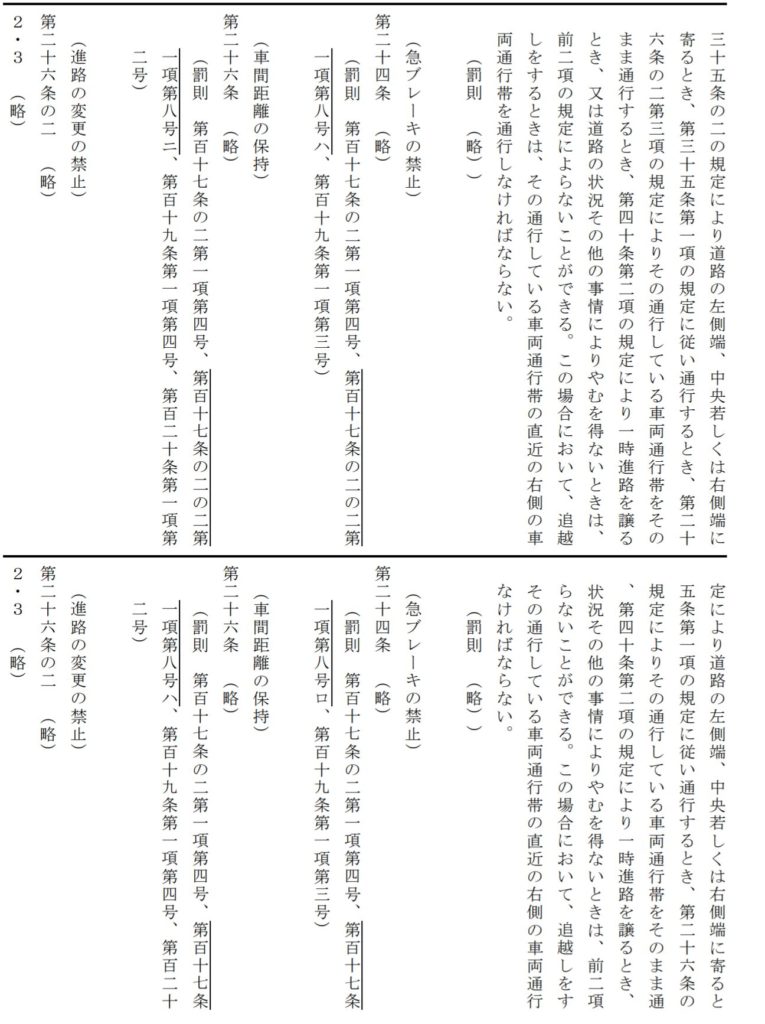

改正道路交通法では20条3項が改正されます。

20条3項は自転車にとっては「第一通行帯の通行義務(20条1項)」の除外規定。

第一通行帯の通行義務(20条1項)の除外に「18条4項」が追加されている。

つまり車両通行帯がある道路において、18条4項により「できる限り道路の左側端に寄つて通行」する際には第一通行帯の通行義務がないことになる。

なので車両通行帯がある道路における18条4項「できる限り道路の左側端に寄つて通行」とは、車両通行帯の外側が広い場合には車両通行帯最外側線の外側になりうることになります。

仮に下図道路が車両通行帯の場合、通行帯最外側線と歩道の間はコンクリートブロックなので、コンクリートブロック上は危険なので通行に適してませんが

下図のように通行帯最外側線の外側が広い場合、18条4項でいう「できる限り左側端」とは通行帯から外れた位置になりうる。

通行帯最外側線に関係なく「道路の左側端に寄って通行」になる点に注意。

通行帯最外側線から歩道までが広い場合には、18条4項により「できる限り道路の左側端に寄つて通行」することが線の外側になることがありうる。

正直ビミョー

至近距離&速度差が大きい追い抜きを禁じたという点では評価できますが、至近距離&速度差が小さい追い抜きについては法が許容しているのと同じになってしまい、正直ビミョーな気がする。

また、18条4項は実質的に追いつかれた車両の義務相当といえますが、表現が違う点を考えると、追いつかれた車両の義務の解釈がややビミョーになる気がする。

| 18条4項 | 27条2項 |

| できる限り左側端に寄って通行しなければならない | できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない |

いろいろ争いが多い追いつかれた車両の義務の解釈に影響するような…

どのみち、軽車両には追いつかれた車両の義務は課されていませんが、

若干疑問なのは、特定小型原付は追いつかれた車両の義務の対象。

18条4項とほぼ同じ義務が課されてしまうのですが、18条4項は車両通行帯の有無に関係ないので、特定小型原付については車両通行帯がある道路でも「当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは」、左側端に寄って通行する義務がある。

なお、新設18条3項、4項ともに罰則があります。

ただまあ、結局の話、18条1項により左側端寄り通行している自転車は今までと何も変わらない。

そこを勘違いしないほうがよい。

そして至近距離&速度差が大きい追い越しや追い抜きは18条3項の違反になります。

至近距離&速度差が小さい追い抜きは18条3項の違反とはならないことになるので、むしろややこしくなるだけなのでは?

なお、そもそもは追い越し・追い抜き時の側方間隔や減速については、業務上過失致死傷罪(過失運転致死傷罪)の注意義務としていままでも示されてきたもの。

本来これらは「安全運転義務」の範囲で規制されていると考えられますが、新設18条3項は「特定小型原付等を側方通過する際の安全運転義務」とも考えられます。

36条4項が「交差点での安全運転義務」、28条4項が「追い越し時の安全運転義務」として特別規定になっているのに近いイメージかと。

さて、皆様は賛成?反対?

個人的にはかなりイマイチな上、逆効果にすらなりうる気がするのですが。

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20240305-01/05_sankoushiryou.pdf

続編↓

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

以前にもコメントしたと思いますが、これは良くないですね。

40キロ制限の道路で、35キロで走っていたらそのすぐそば、安全距離より内側を40キロで追い抜いていくことができる?サイテーです。

20条3項追加ですが、左折専用レーンでの右端追い抜きはOKと読めます。義務の除外なのでそういうラインじゃダメ、とは読めませんが、いかがでしょうか?

コメントありがとうございます。

>20条3項追加ですが、左折専用レーンでの右端追い抜きはOKと読めます。義務の除外なのでそういうラインじゃダメ、とは読めませんが

すみません、どういう状況なのかがよくわからないのですが、詳しく解説していただけますか?よろしくお願いいたします。

いろいろ考えているうちにわからなくなってしまったので、プロセスは省いて質問だけさせていただきます。

従来どおり、たとえば左折専用通行帯から直進するときに、左折端からでなくてよい、どこを通ってもよい、というのは変わらないですよね?

コメントありがとうございます。

基本的には変わらないと考えて大丈夫です。

こんばんは。

新18条4項の「前項に規定する場合」に気付くのってなかなか難しい気がするのですが、何かいい方法はあるでしょうか?

また、「できる限り道路の左側端」には路側帯も含まれると考えてよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

>新18条4項の「前項に規定する場合」に気付くのってなかなか難しい気がするのですが、何かいい方法はあるでしょうか?

これについては先ほどからいろいろ考えていたのですが、結局のところ18条1項により左側端寄り通行している分には関係ないので、あまり気にする必要はないと思います。

車両通行帯がある道路にて左側端以外を通行している場合には悩ましいですが。

>「できる限り道路の左側端」には路側帯も含まれると考えてよいでしょうか?

17条4項括弧書きにより、路側帯は含まれません。

早速のご回答ありがとうございます。

路側帯の件についてなのですが、どこかで「自転車は路側帯も通れるのだから左折するときはそこまで寄せなければならない。」みたいな解釈を見たのですが18条の件とは別個に考えるべきでしょうか?

そもそも上記のような解釈はなされないでしょうか?

度度の質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

その話は、厳密にいえば道路交通法の義務ではなく、過失致死傷罪における注意義務になります。

要は路側帯から直進する自転車との関係において、路側帯まで寄せていれば左後方の確認義務がなくなります。

ご回答ありがとうございました。

理解できました。

夜分に失礼いたしました。

いえいえ、またよろしくお願いいたします。

自転車に制限速度ってあるんですか? 自転車も車の標識に従えば良いのなら時速60Kmまで出しても良いんでしょうか。実際には無理でしょうが、もし時速10Km程度の低速は違反にならないんでしょうか。たまに暴走族っぽいバイクが車の前方を超低速走行して妨害しているのを見かけますが自転車の場合、妨害の認識はなく子供や高齢者ならありえる速度です。高齢者や子供は車道の左側を走ってるつもりでも中央寄りになったりすることも有りえます。その場合、車は追い越しが出来ずイライラすると思いますが安易に「邪魔だから歩道を走れ」とも言えませんし黙って自転車の後ろをノロノロ運転するしかないんでしょうか。

コメントありがとうございます。

自転車の場合も速度標識があるときはそれに従いますが、速度標識がない道路では自転車には法定速度(令11条)がありません。

現実的に60キロ以上の速度を出す自転車がいないから、わざわざ法定速度を設定する理由がないのだと思われます。

ふらふら中央寄りを通行すれば18条1項(左側端寄り通行義務)違反が成り立ちますが、同条項には罰則がありません。そこに対応するのが新設18条4項になると考えられます。