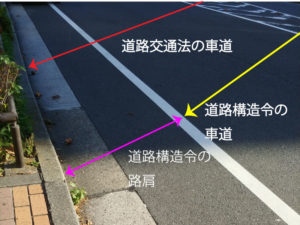

道路交通法上、「歩道がある場合」の車道外側線の外側(車道外側線~歩道の縁石まで)は「車道」です。

道路交通法の車道と、道路構造令(道路法)の車道は範囲が違うことを理解してない人が多く、通行ルールの話をしているのだから道路交通法に従います。

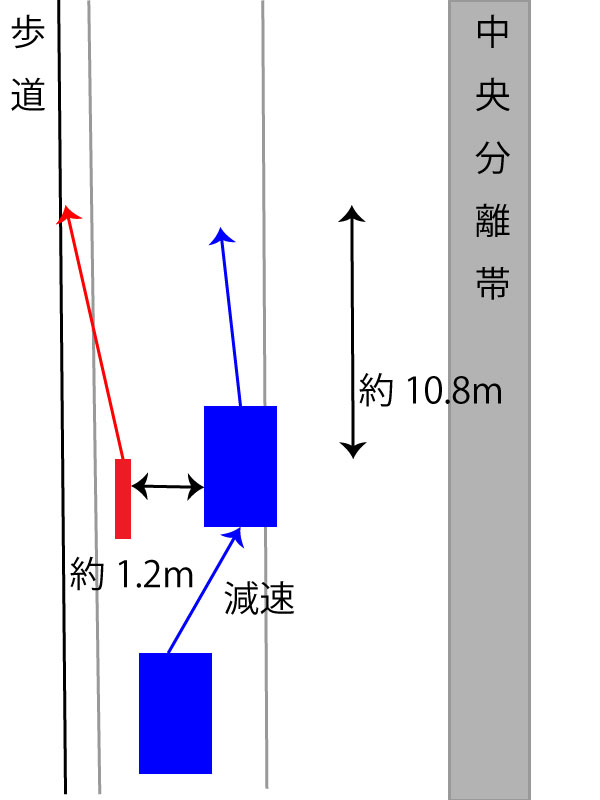

所論は、車道外側線から歩道までの幅約1.2mの部分は、総理府・建設省令第三号「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第5条、第6条、別表第三、第四により、車道ではなく、単車の通行は許されないから、被害車の通行可能な部分は約0.5mしかないのに、原判決が、車体幅約0.58mの原動機付自転車の通行には支障のない状態であったと認定しているのは誤りである、と主張する。

しかし、車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

大阪高裁 平成3年11月7日(最高裁判所 平成5年10月12日上告棄却)

けど、車道外側線と歩道の縁石までの間を「路側帯」呼ばわりしたり(間違い)、「歩道」と勘違いしている人ってかなり多いのよ。

この日本語はどう解釈するのかな? pic.twitter.com/oK5YBZLSOo

— ひろくんPart2 (@hiro_NDSC) June 16, 2024

以前調査した限りでは、逆走自転車の30~40%はここを「歩道」と勘違いしている。

歩道と勘違いしていたら、違反だという認識がないからややこしい。

本人なりには「歩道の車道寄り」を適法に通行していると思っている。

しかし正しい法律解釈では、「車道を逆走中」。

悪気がなく逆走している人がまあまあいるので、そもそも車道と歩道の区別から教えないとダメなのよね。

そもそもWikipediaにも「判例が割れている」みたいなことが書いてありますが、確かに車道外側線の外側は車道ではないとした判例は時々見かけます。

法律の条文上、120%あり得ないのよ。

歩道がある場合の車道外側線って、道路標示ではなく区間線です[標識令5条、別表第三(第五条関係)]。

第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

道路交通法の車道の定義上、区間線は何の関係もないのだから当たり前よね。

車道の範囲は歩道の縁石まで。

大阪高裁判決は道路構造令と道路交通法で車道の範囲が違うことを指摘してますが、これを勘違いしている人が多い。

どこからどこまでが車道なのかすら共通理解がないのだから、そりゃ悪意がない逆走が生まれるわな…

ちょっと話が変わりますが、特定小型原付が路側帯を通行する際は時速6キロモードにしなければなりません。

某特定小型原付のメーカーは

これを「路側帯」と勘違いして「時速6キロモードに切り替える義務がある!」と主張しているらしい。

だから、そこは車道なのよ…

裁判官すら間違っているので、一般人はお察し。

車道外側線は、「歩道がない場合」のみ道路標示になる(標識令7条)。

細かすぎて一般人の理解が追い付いてない気がするけど、歩道と勘違いしている人は適法だと信じて逆走しているので、本当にややこしい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント