こちらについてご意見を頂いたのですが、

なぜこれを取り上げないのでしょうか。

要はこれですよね。

なぜ?と言われましても、この見解は机上の空論で現実にはほとんど存在しないからですよ。

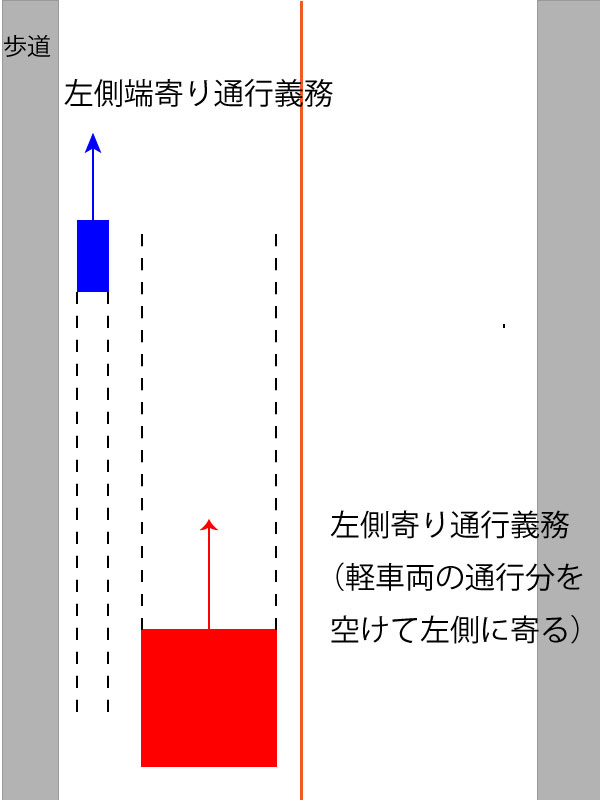

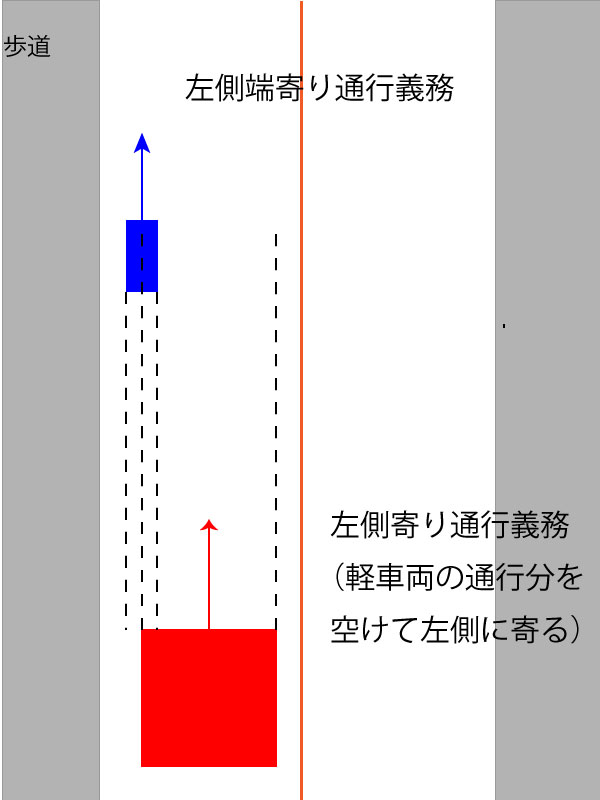

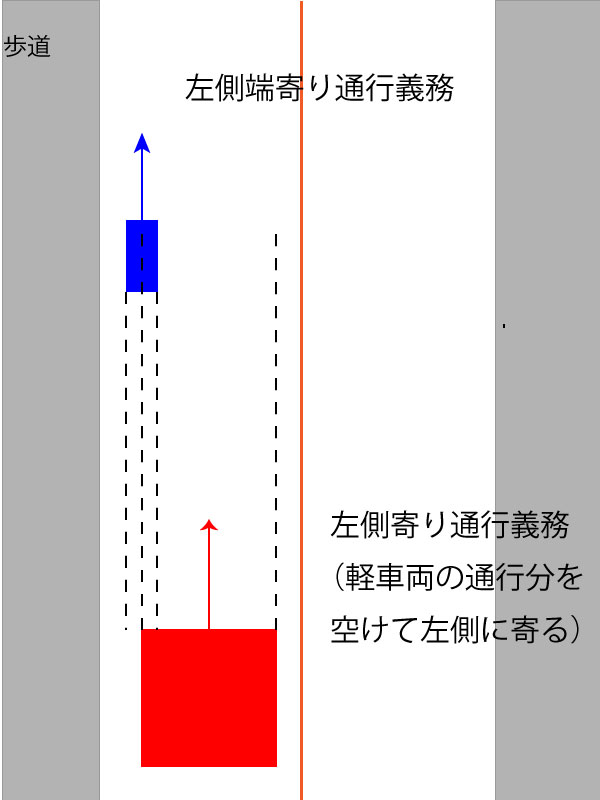

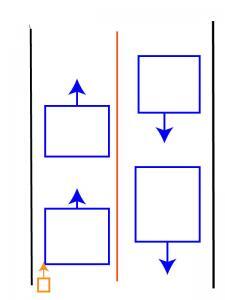

18条1項の解釈は軽車両は左側端寄り、クルマは「軽車両の通行部分を除いて左側に寄る」となりますが、このように軽車両とクルマの通行位置を変えた理由は速度が全く違う車両同士なので同じ位置を通行させると危険だから。

ここまでは全解説書共通ですよね。

問題なのは、車両通行帯のようにきっちりとした区分とまでは解釈できない点。

まず旧19条を改正し18条1項を作った昭和39年の国会議事録。

○川村委員 わかりました。

それから次に、この前委員から質疑があっておりましたが、十八条の規定であります。このキープレフトの問題はこれは原則でありまして、日本の道路の中にはこれを実施する道路はそうたくさんはない、こういうように裏から解釈しておいてよろしゅうございますか。

○高橋(幹)政府委員 いわゆる交通混雑しております市街地の部面と、それから交通混雑していなくてもいわゆる道路の幅員等の状況で必ずしもこの原則が守られないといいますか、この原則どおりできないところの道路がわりあいに多いのではなかろうか、こういうふうに解釈していただいてけっこうです。

18条1項の原則とおりにならない道路が多いことを確認してますが、要は「左側端寄り」と「左側寄り」はきっちり分かれる話じゃなくて、現実的には重なるのよ。

その時点で「観念上の車両通行帯」は崩壊している。

さらに立法経緯として、どこまでが左側寄り、どこまでが左側端寄りかが必ずしも明らかではないから罰則を設けなかったとしているのに、なんで車両通行帯のように「どこまでかが明らかな存在同等」に解釈するの??

第1項の規定の違反行為については、罰則が設けられていない。これは、この規定による通行区分は、道路一般についての車両の通行区分の基本的な原則を定めたものであり、また、道路の状況によっては、道路の左側端又は左側といってもそれらの部分がはっきりしない場合もあるので、罰則をもって強制することは必ずしも適当ではないと考えられるからである。(従前の通行区分の基本的原則を定めた旧第19条の規定についても、ほぼ同様の理由により、同じく罰則が設けられていなかった。)。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

そもそも車両通行帯同様に捉えるなら車両通行帯を設置すりゃ済む話なのに、車両通行帯として明示せずにお茶を濁したのが18条1項。

先ほど御説明いたしましたキープ・レフトの原則は、これを徹底いたしますと、自動車であろうが、いま御指摘の原動機付自転車であろうが、すべて道路の左側を走るということに相なりますが、ただいま御指摘ありましたように、わが国におきましては、非常なたくさんの種類の車が走る混合交通といったような実態がございますので、キープ・レフトの原則をとるといたしましても、一応軽車両とそれ以外の車両、つまり自動車と分けて、軽車両は道路の一番左端を通る、それ以外の車両は、左端に寄ったところを通るという区分を考えております。御承知のように、通行帯と申しまして筋を引きました場合には、そういう軽車両用の通行帯を引く場合もございます。その場合には、軽車両は定められた通行帯を通る、それ以外の自動車はほかの通行帯を通る、かように相なっております。

要は道路幅の都合上、両者の位置が重なることは仕方ないことを認めつつ、通行位置を便宜的に分けたのが18条1項。

両者の位置が重なる現実を認めているわけで、車両通行帯のような強い区分とまで解釈できないのが現実。

なので「観念上の車両通行帯」といってもほとんど現実には存在しない状況なんだから、このように「観念上の車両通行帯」と解説しているのは執務資料だけなのよね…元ネタの法務総合研究所 改訂道路交通法については中身を確認することは困難、そして後述しますが法総研道路交通法はクルマが左側端寄りを通行することを禁止してないという立場(判例タイムズ284号)。

そして多数の解説書では「クルマが左側端寄りを通行しても違反ではない」としているところ、なぜか執務資料だけは「軽車両がクルマの通行位置である左側寄りを通行しても違反ではない」とする。

前者の見解を取るのは立法者の注解道路交通法(宮崎)、註釈道路交通法(横井・木宮)、詳解道路交通法(木宮・岩井)、最新道路交通法事典(東京地検交通部)、逐条道路交通法(警察時報社)、判例タイムズ284号、法務総合研究所など多数ですが、執務資料は明確な理由なし、それ以外は理由を示している。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。

そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房

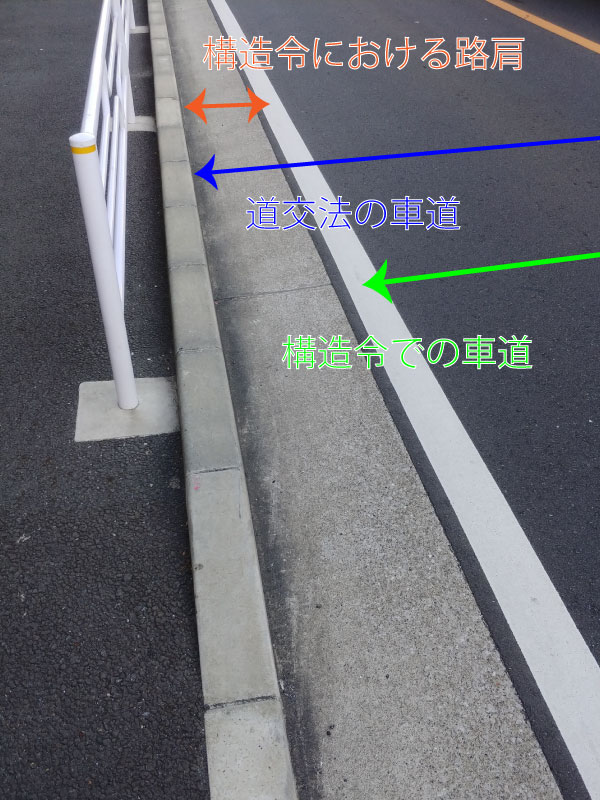

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

左側寄りという表現が左側端を排除してない以上、左側の範疇に左側端を含むと解釈するのは当然かと。

要はクルマが左側端寄りを通行することが違反ではないのに、車両通行帯同様という見解は矛盾している。

車両通行帯同様に解するなら、クルマが左側端寄りを通行することは違反と捉えるわけで。

実質的に「左側端寄り」と「左側寄り」は重なる部分が多く、しかも罰則を設けなかった理由からも明らか。

そしてクルマが左側端寄りを通行することを禁止したとは解せない以上、「車両通行帯同様」とは解釈しようがないのよね。

何が主流論で何が異論なのか考えずに、執務資料の見解を取るのはムリがある。

要は立法時に国会で答弁しているように、この規定は広い道路でしか成り立たない机上の空論なのよ。

そして広い道路なら車両通行帯「同様」ではなく車両通行帯を設置すりゃ済む話でもある。

両者の通行位置を変える趣旨なのは明らかですが、観念上の車両通行帯とまでは解釈できないのが現実。

観念上の車両通行帯と解せるのはかなり広い道路の話で、あまり存在しない机上の空論なのよ。

そうなると18条の解釈は

いや、これを取り上げたのはこれ。

ずいぶん前の話。

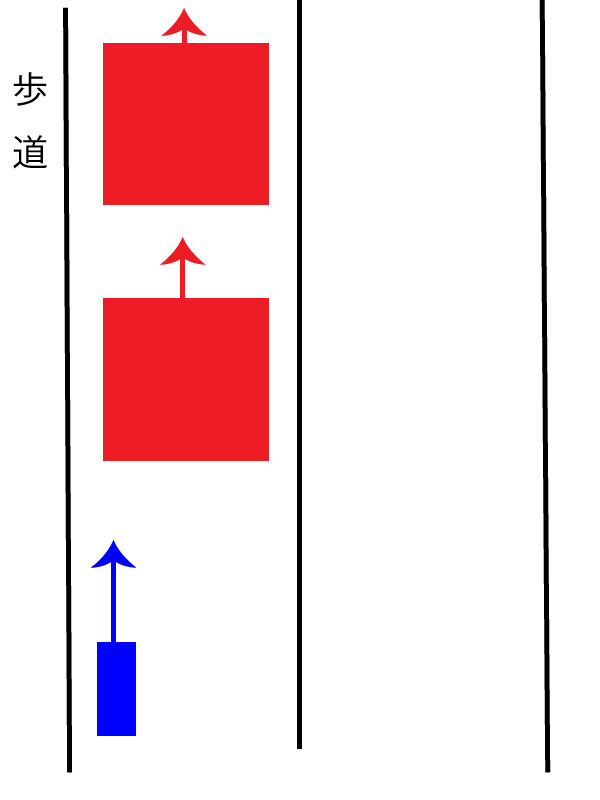

片側一車線のわりと狭い道路が渋滞気味でノロノロしていたのですが、目の前にいたロード乗りが信号待ちで停止した際に、先行車にキレ出したのよ。

もっと右に寄れ!

幅寄せするんじゃない!

ざっくりいえば先行車は何ら幅寄せしてなくて、むしろそれ以上右に寄れば対向車と接触リスクすらある。

しかし18条1項を「観念上の車両通行帯」と思い込み、左側端寄りは自転車の聖域だから必ず開けておくものだと勘違いしていると、こういうバカを生む。

要はこの道路においては、自転車が通行する「左側端寄り」とクルマが通行する「左側寄り」は重なる部分が多いので、ざっくりいえば「仕方ない」わけよ。

自転車を通すために危険を犯して右に寄る義務もない。

けど以前、恣意的な情報切り抜きでお馴染みのTさんがうちの記事について、執務資料を根拠に「こいつ間違ってるわ」みたいに言ってましてね。

執務資料にある「観念上の車両通行帯説」は他の多数派解説書では受け入れられてなくて、むしろ主流論に反する。

恣意的に情報を切り抜きしているのは誰なんですかね。

そしてこのような間違い解釈から他人にキレるなんて恥ずかしいことで、だからあらゆる資料を統合して検討しないやつはダメなのよ。

路側帯の解釈にしても、正論に反する異論を恣意的に切り抜きするような人なので恣意的情報操作としか言いようがないけど、それはちょっと前にウッディがやっていたのと同じ。

そういう理由から、あえて執務資料にある「観念上の車両通行帯説」は取り上げないわけ。

通行位置を変える趣旨なのはわかるが、車両通行帯同様とまで解するのは矛盾が多くムリかと。

そもそも「解説書に書いてあるから」はそれだけでは根拠にならず、その内容が他の資料と照らして妥当なのか考えるのが当たり前ですが、どうもTさんって「書いてある=根拠」程度の発想しかないんだろうね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

「観念的」って現実から離れてという意味だと思ったんですけど、現実もそうしろと言ってくる人いるんですかね?

それが出来たら元から観念的なんて言葉使わないですよ

コメントありがとうございます。

それもそうなんですが、「観念上の」が吹っ飛んで「車両通行帯同様」と捉える人がまあまあいましてね…

そもそも観念上であっても車両通行帯と捉えることはビミョーな気がしてます。