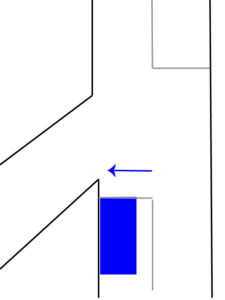

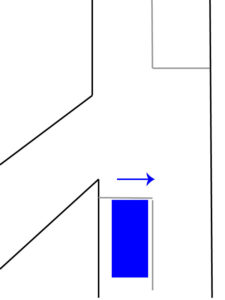

左折車が左側端に寄ってないことを非難してますが、

「もっと左に寄れるのに寄ってない」「真ん中寄りを走っている」pic.twitter.com/BK01Uf3dC0

— ciclista_tetsu (@ciclista_tetsu) December 16, 2024

指定通行区分があるときには34条1項を適用せずに指定通行区分に従えとしているのだから、

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

普通に読めば34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄って)は適用されないと読み取れますが、この解釈はどの解説書でも同じな上に解釈が割れる要素もないので、気になる方は執務資料でもどうぞ。

そもそも指定通行区分がある場合に「あらかじめできる限り左側端に寄って」の義務がないには理由がありますが、要は34条1項本来の目的は、合図のみだと見逃されるリスクがあるから左側端に寄せる行為も併用して左折意思を示す点にある。

二輪車巻き込み云々は34条の立法趣旨ではなく、後付け理論なのよね…

指定通行区分に従う場合に「あらかじめできる限り左側端に寄って」を課してない理由は、左折レーンにいれば左折する意思は明らかなわけで、わざわざ重ねて左側端に寄ることを求めていないことになる。

ただしさらにややこしいのは、注意義務(過失)と道路交通法の義務は別だというのが日本の法律なので、

「できる限り左側端に寄る義務」はないにしろ、「できる限り左側端に寄るべき注意義務」はあるのよね笑。

あくまで注意義務なので、後方確認を念入りにするならしなくても問題はない。

あれと同じなのよ。

横断歩道を横断しようとする自転車がいても「停止する義務」はないけど、轢いちゃいけないのだから「停止すべき注意義務」があるとも言える。

必ずしも停止すべき注意義務があるわけではないけど、

義務と注意義務(過失)は別だということを理解してないと判例をみても意味を取り違えるし、そもそも35条をみれば指定通行区分がある場合には34条1項を適用しないと書いてあるのを読み間違えるのもどうかと思うけど、

法律を理解せずにカジュアルに動画をアップして非難する人が多いのも問題なのよね…

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日

ところで、34条1項の趣旨。

立法者の宮崎氏(条解・注解道路交通法)は下記見解しか書いてない。

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

ところがこのように解釈する判例もわりとある。

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

名古屋高裁 昭和45年6月16日

これをどう捉えるかですが、立法者の意図は「合図のみならず左側端に寄せる行為を使い、左折意思を示す」ことにあり、2輪車巻き込み云々は立法者の意図というよりも副次的にそうなったのではないかと。

というのも名古屋高裁の見解を取ると、左折する前に左側端に寄せたら左折不可能に陥る大型車には当てはまらないことになるので

交差点の形状と車種次第では、「できる限り左側端に寄る」がむしろ右寄り(中央寄り)になることすらあり得る。

できない場合を除外する意味で「できる限り」としたことは多数の判例や解説書からも明らかですが、なぜか一定数「できる限り左側端寄りと左側端寄りでは、前者のほうがより左側」と信じているでしょ…

そんなわけがないのは解説書や判例からも明らかですし、一番分かりやすいのは駐停車のルール。

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

| 停車 | 駐車 |

| できる限り左側端 | 左側端 |

駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

つまり「できる限り」とは、できない場合を除外する意味でしかない。

これは多数の解説書からもうかがえる。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは

その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。

左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

「できる限り道路の左側に寄る」というのは、本来は、道路の左側端に寄ることが望ましいわけであるが、その車両の左側にさらに左折しようとしている車両がある場合、道路の左側端に障害物がある場合等を考慮して、「できる限り左側に寄る」とこととした。

宮崎清文、条解道路交通法改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

これを勘違いして「できる限り左側端寄りは左側端寄りよりも左側」と信じる人もいるからややこしい。

ところで指定通行区分を新設した昭和45年の資料(当時は34条の2第1項)や、34条の法意を解説した宮崎氏の見解をみると、立法者の意図はあくまでも「合図のみならず左側端に寄せる行為を使い、左折意思を示す」にあると考えられる。

指定通行区分があるときに34条を適用しないとわざわざ書いた理由も、左折レーンにいれば左折する意思は明らかだからなんだと考えられる。

立法者の意図はあくまで「合図のみならず左側端に寄せる行為を使い、左折意思を示す」ために「できる限り左側端寄り」にしたと考えられますが、一方でガチガチに左側端に寄せていれば2輪車の通行余地はないので、強引に突破しようとする2輪車を予見する義務がない。

なので指定通行区分がある場合にガチガチに左側端に寄せていれば、後方確認の程度が緩和されるので「指定通行区分がある場合でも左側端に寄るべき注意義務」があると考えられますが、道路交通法上は「指定通行区分がある場合には左側端に寄る義務はない」になるわけですね。

まあ、一般人にこんな細かく説明するのはムリがあるから、教習所では「左折前に左側端に寄る」とだけしか説明しないでしょうし、義務と注意義務を分けて考える必要もないとも言えますが

冒頭の件を見る限り、そもそも道路交通法を読み間違えているので…何の違反もないクルマを撮影して非難し、対立を煽ることに何のメリットがあるのかさっぱりわからないのよね…

やっていることは、横断歩道で左右確認しないまま横断した歩行者を非難しているのと変わらない(道路交通法上、横断歩道を横断しようとする歩行者には左右確認の「義務」はありませんが、左右確認すべき「注意義務」があることは多数の判例からも明らか)。

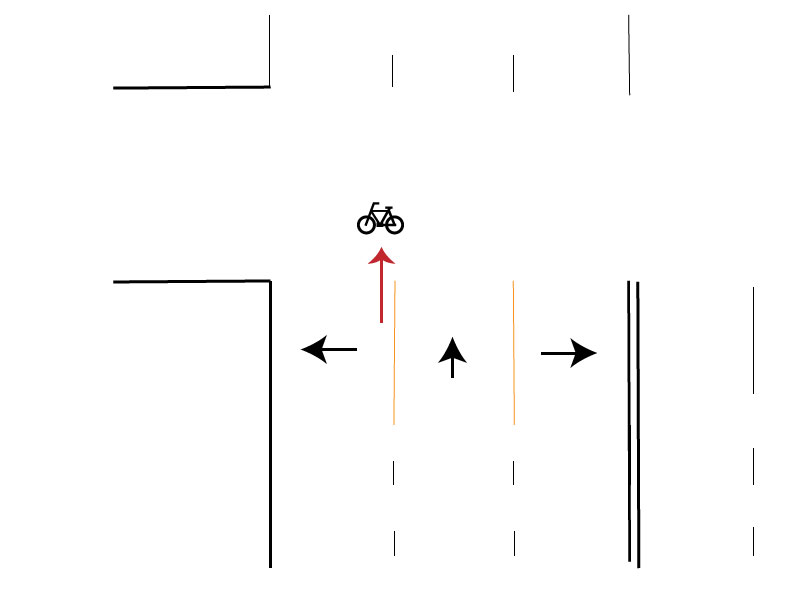

そしてそれらとは別に、指定通行区分がある場合の自転車の動きは理解されてないわけでして、

ルールを考え直すか、構造を考え直すかは必要なのよ。

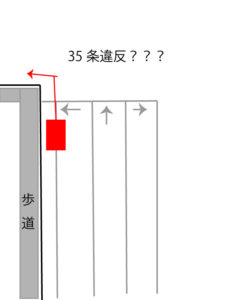

そして「指定通行区分がある場合でも左側端に寄せるべき注意義務」と書きましたが

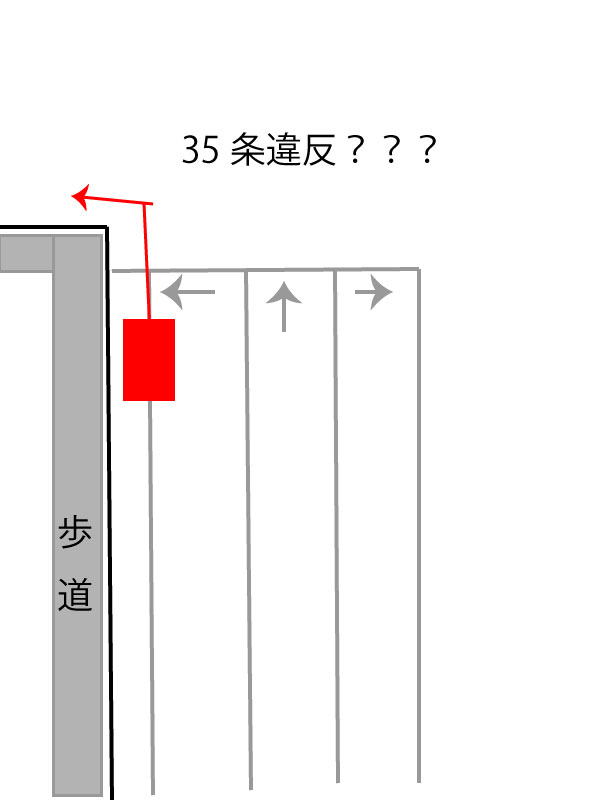

車両通行帯最外側線を越えて左側端に寄せると、理屈の上では指定通行区分違反になるわけで笑。

こうなるともはや条文では解決できなくなり、注意義務と道路交通法の義務がバッティングする珍事が起きてしまう。

なお民事判例では通行帯最外側線を越えて左側端に寄せるべき注意義務を認定していたりしますが、

注意義務のほうが道路交通法の義務より上になる事態すら起きてしまう。

そもそも、車両通行帯最外側線の外側を広く取るからこういう珍事も起きてしまうのであって、日本はわりとメチャクチャなのよね…

道路交通法通りにプレイすれば事故が起きないなんて幻想でしかなくて、時には注意義務が道路交通法の義務を打ち消すことすらあり得ますが、そもそも道路交通法を理解してないとなるとだいぶ厳しい。

道路交通法関係で他人を非難するなら、かなり調べた上で非難するのが人としての注意義務だと思われますが…冤罪に繋がるのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

よくある「他人には厳しい」人ですかね?

気にし過ぎでしょう

車と並走しないことと、ウインカーの後出し車が普通にある事が経験値として有れば、自分には何も関係無い他人の行動。

一旦、右寄りに振っってから、左ウインカー出す車まで有りますから、こんなのは取るに足らない事と、落ち着いて自身は運転して欲しいです。

コメントありがとうございます。

ドラレコってあくまでも証拠を残すためのもので、晒すためのものではない気がするんですよね…