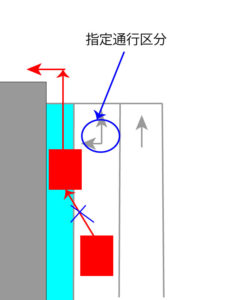

道路交通法では左折しようとする車両は「あらかじめできる限り左側端に寄る」(34条1項)としている一方、指定通行区分(左折レーン)がある場合は「34条1項を適用せず左折レーンから左折」(35条1項)としているため、自転車レーンがあっても左折レーンがあるなら左折レーンから左折しないと違反になる。

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

ご意見を頂きました。

この意見の意味はよくわかりますが、一方で自転車は子供から高齢者まで幅広く乗るもの。

自転車が右に進路変更して左折車を追い抜くことが、実力的に可能な人もいるけど危険性を伴う人もいるわけで、賛同し難い。

自転車は非免許制なわけで、誰でも乗れるのだから自転車のルールは誰でもできるようなものにすべきとしか言いようがなく、いわゆるサイクリストに照準を当てたルールにするのはちょっとムリがあると思いますよ。

とは言うものの、そもそも免許持ちの方々がルールを理解してないという問題がありまして、

「左折レーンがあるときも自転車通行帯に進入してよい」(間違い)と解説する運転レベル向上委員会や、

左折レーン(指定通行区分)があるときでも「できる限り左側端に寄る(34条1項)が適用される」(間違い)と主張するciclista_tetsu氏やらメチャクチャなわけで、

左折車がどのようなプレイをしてくるかは、もはや「予想つかないことが予見可能」なのよ。

自称交通法規に詳しい人たちでもこんな感じなのでややこしい。

なお某県警本部交通企画課ですら「自転車通行帯と左折レーンの関係」を勘違いしてましたが、ルールは一つなのにデタラメ解釈のほうがなぜか浸透しているという…

法改正してルールを見直す必要があるのかもしれないけど、現状でその機運はない。

とりあえず言えるのは、デタラメ解釈によって適法運転者を動画撮影して非難するようなアホが沸いている以上、正しい解釈を普及させるしかないのよね。

ルールの見直しについては、それとは別の議論ですから。

ところで、こちらに質問を頂きました。

の「(左折に対して)直進優先」の法的根拠は?

これは26条の2第2項(及びそこから導かれる注意義務)ですね。

というのも、「左折は進路変更ではない」みたいな解説も見たことがありますが、最高裁はそのように解釈していない。

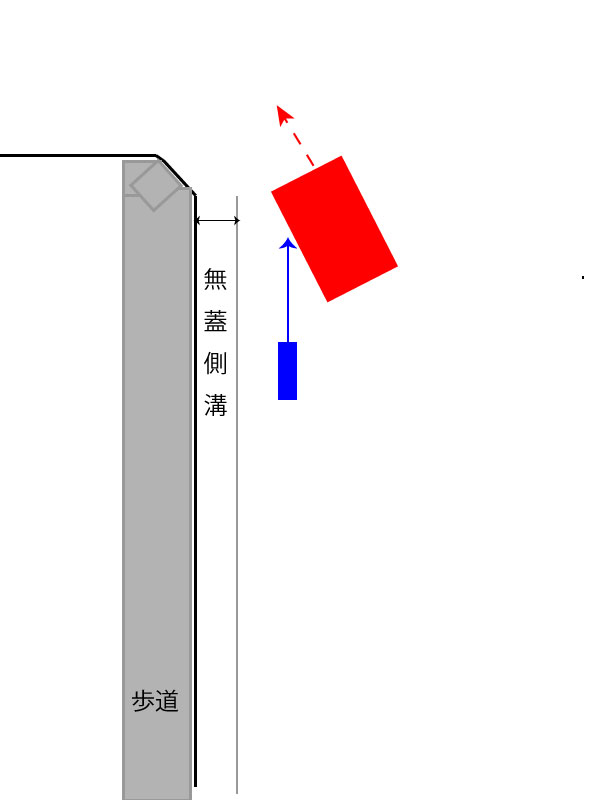

本件原判決の判示によると、被告人は、普通貨物自動車を運転し、幅員9.3mの道路を時速約35キロメートルで進行し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとし、その手前約30mの地点で車内鏡によつて後方を確認したところ、左斜後方約20mの地点を追尾して来る自動二輪車を発見したので、同交差点の手前約22m付近で左折の合図をして車道左側端から約1.7mの間隔をおいて徐行し、同交差点入口付近において時速約10キロメートルで左折を開始した直後、被告人車の左側を直進して来た右の後進車に接触させ、事故を起したというのであり、また被告人が発見した際の同車の時速は約55キロメートルであつたというのである。原判決は、右の事実を前提とし、被告人が左斜後方に後進車のあることを発見したときの両車の進路、間隔及び速度等を考慮するときは、被告人車が前記のように左方に進路を変更すると後進車の進路を塞ぎ同車との衝突は避けられない関係にあつたことが明らかであるから、被告人車は従来の進路を変更してはならない場合にあたり、また、車道左端から約1.7mの間隔があり、かつ、前記のような進路を高速で被告人車を追い抜く可能性のある後進車のあることを認めた被告人としては、左折の合図をしただけでは足りず、後進車の動静に十分注意し、追い抜きを待つて道路左側に寄るなどの業務上の注意義務があるのに、被告人は右の注意義務を怠り、後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始し、そのため本件衝突事故を惹起したものである、と判断しているのである。すなわち本件は、道交法26条2項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない(現行の道交法34条5項参照)。そうとすれば、前記のような状況下で後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した被告人に注意義務の違反のあることは明らかである。

最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月6日

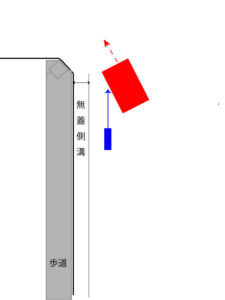

左折するためには左側端にある「2輪車通行余地」を横切る必要がありますが、最高裁は当時の26条2項が適用される位置関係だったとしている。

当時の26条2項は、表現に差はあるけど現在の26条の2第2項と意味合いは同じ。

上下方向を道路の進行方向と捉えた場合、左側端に寄らずに左折する場合、左側端の「2輪車通行余地」を横切ることになる。

これも進路変更と捉えているから最高裁は「(当時の)道交法26条2項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない」としている。

左折車より直進車が優先する法的根拠はこれ。

ルールなり構造なりを見直す必要はあるでしょうけど、そもそも現状のルールさえ理解してない人がわりといるのだから、その認識を改めてもらわないとおかしなヘイトに繋がるだけなのよ。

自転車レーンに進入して左折するルールにしたとしても、大型車は物理的に不可能なんだしあまり意味がない気がするけど(必ず左側端に寄るわけではないことになる)。

物理的に不可能な場合を考慮して「できる限り」としているわけだし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

車の運転者も歩行者も、自転車専用通行帯の扱いをほとんど知らないと思ってます。

その前提で車は、物理的に左に寄れないにしても、ウインカーも出さずに左折するのは無しにしてもらいたいですね。

最近、渋滞を避けるためか、突然に左折する軽バンに巻き込まれそうになりました。

ゆっくりですが、渋滞の脇をすり抜けていた自分にも非はありますが。。。

知らないなりに、赤の他人の運転に期待することなく、事故防止するしかないですね。

コメントありがとうございます。

使い方を知らない人が多い自転車レーンの価値はいまだにわかりません…