交通事故の後に損害賠償請求訴訟になることもありますが、損害賠償請求訴訟で揉める一因が過失割合。

過失割合について、民事判決文をどう読み解くかがポイントになります。

Contents

過失割合の対立構造

過失割合の対立構造ですが、チャート化するとこうなる。

判例タイムズや赤い本などでは事故の態様別に基本過失割合が公開されていて、その基本過失割合についてさらに修正要素がある。

ただし全てのパターンについて基本過失割合があるわけでもないし、基本過失割合はあくまでも典型的事例についての話なので特異的事情がある場合には適用しない。

民事の裁判では①基本過失割合の事故態様を適用するか?②どの基本過失割合パターンなのか?③過失修正を適用するか?の観点で検討されている。

そして原告と被告が過失割合の主張をするときも、何の根拠もなく「オレ10%とすべき」と言ったところで説得力がない。

「◯✕の理由で基本過失割合パターンは△にすべきで、過失修正要素は□だから合計すると10%になる」みたいな主張をする。

そのあたりの細かい部分については、判決文の「当事者の主張」には出てこないことも多い。

一例。

名古屋地裁平成21年10月2日判決。

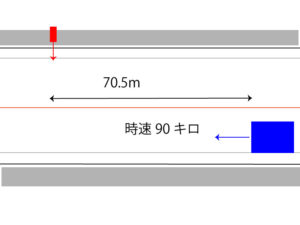

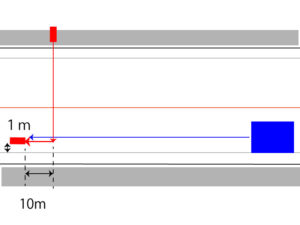

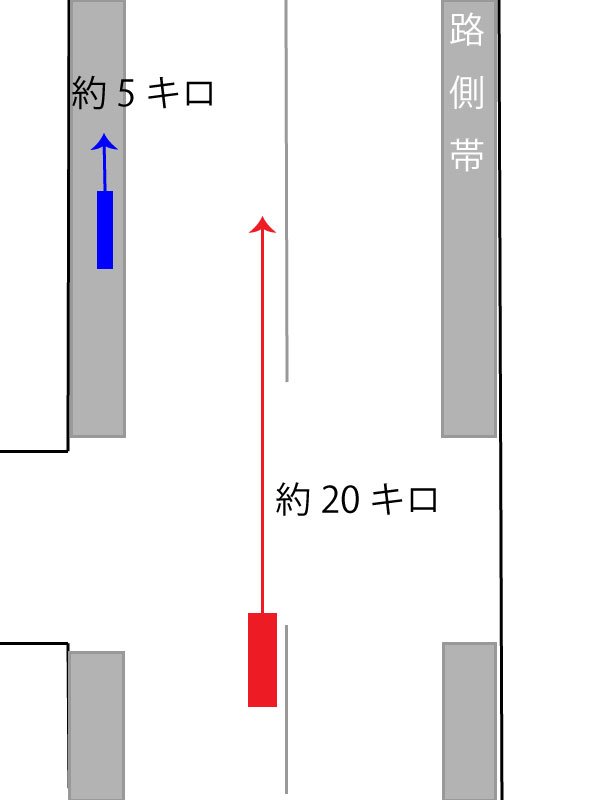

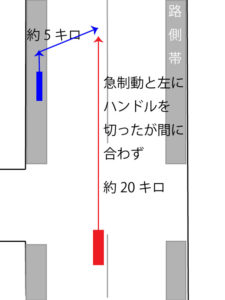

事故の態様は、原付が路外から右折合流する際にかなり遠くに直進車がいたので右折を開始した。

しかし直進車は高速度で突っ込んできた。

原付が右折合流して10m直進したところにクルマが突っ込んでますが、見方によっては「右折合流態様で既右折」にもみえるし「単なる追突事故」にもみえる。

原付側からすれば「追突パターン」だから自身は無過失と考える。

加害車両側からすれば「道路外から右折合流パターン」だから原付の過失が大きいと主張する。

要は②基本過失割合パターンがどっちなのか?の争いなわけです。

多くの事例では予備的に「仮に相手方主張の過失割合パターンだとしても、修正要素を適用すべき」と主張することになる。

この事例では、仮に追突態様だとしても原付には「追いつかれた車両の義務違反」による過失修正をすべきだと主張してますが、裁判所は追突態様を認めた上で「追いつかれた車両の義務を果たしていた」と捉え原付無過失。

ごくマレに、基本過失割合や過失修正要素を細かく判示しているものもある。

しかしほとんどの判決文はこんな感じでざっくりしている。

判決文を漠然と読んだらわからないけど、よーく読むと「ここは基本過失割合パターンの説示」、「ここは過失修正要素の説示」だと読み取れるようになる。

○東京地裁 平成28年11月1日

被告は、本件交差点を直進するにあたり、本件交差点には横断歩道が設けられていたのであるから、適宜速度を調節し、本件横断歩道を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、本件横断歩道上を右方から左方に向かい横断してきた原告車に衝突直前まで気づかず、ブレーキペダルを踏むべきところを誤ってアクセルペダルを踏み込んで原告車に被告車前部を衝突させて原告車もろとも原告を路上に転倒させ、原告に傷害を負わせた。

他方、原告にも、交通整理が行われていない交差点に進入する際に、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を進行する車両の進行を妨害しないよう注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失が認められる。

そこで過失相殺について検討すると、原告が横断歩道上を進行していたこと、本件事故の時間帯は夜間であったが、横断歩道については感知式オーバーハングが設置され、横断歩道上がライトで照らされていたこと、被告が衝突時にブレーキペダルではなくアクセルペダルを踏み込んだことなどの本件事故態様や現場の状況に照らし、双方の過失の内容、程度を考慮すれば、原告の過失割合については30%と認めるのが相当である。

東京地裁 平成28年11月1日

これも漠然と読むとわからないけど、チャート通りに読むとこうなる。

| 自転車 | クルマ | |

| 基本過失割合(優先道路/非優先道路) | 50 | 50 |

| 横断歩道修正 | -5 | +5 |

| 夜間修正 | 適用せず | 適用せず |

| 踏み間違い | -15 | +15 |

| 計 | 30 | 70 |

・基本過失割合パターンについての判断

原告にも、交通整理が行われていない交差点に進入する際に、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を進行する車両の進行を妨害しないよう注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失が認められる

・横断歩道修正の判断

原告が横断歩道上を進行していたこと

・夜間修正を適用しなかった判断

本件事故の時間帯は夜間であったが、横断歩道については感知式オーバーハングが設置され、横断歩道上がライトで照らされていたこと

・踏み間違いを過失認定した判断

被告が衝突時にブレーキペダルではなくアクセルペダルを踏み込んだこと

それぞれ何%なのかは判決文上は明らかではないけど、基本過失割合や修正要素は公開されている。

そして最終的に30:70にしているので、踏み間違いを15%程度修正したんだなあと読み取れる。

◯名古屋地裁 平成30年9月5日

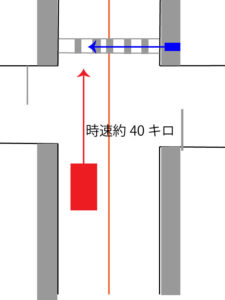

優先道路に付属した歩道を進行していた自転車と、非優先道路から優先道路に出ようとしたクルマの事故。

本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故であるところ、双方に前方、左右の不注視等の過失が認められる。

そして、以上に加え、原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば、本件事故の過失割合につき、原告15%、被告85%と認めるのが相当である。名古屋地裁 平成30年9月5日

これについても民事を理解していないと裁判所が唐突に15:85と認定したかのように勘違いする。

しかしそうではない。

・基本過失割合パターンのベースとして「自転車優先道路/クルマ非優先道路」を適用した判断

本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故

このパターンでは自転車の基本過失割合は10%。

・過失修正要素として「自転車の右側通行&左方から進入」を適用した判断

原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと

基本過失割合に修正要素が加わるとこうなる。

| 自転車 | クルマ | |

| 基本過失割合 | 10 | 90 |

| 右側通行で左方から進入 | +5 | -5 |

| 計 | 15 | 85 |

判決文によってはイマイチ読み取れないこともあるけど、民事判決文ってチャートに従って判断されていることが多い。

なのでそれを読み取れるかどうかになる。

その上で

こちら。

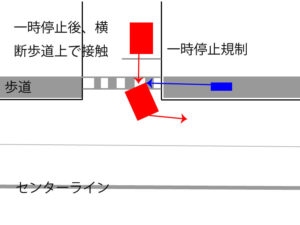

判決文を見る限り、基本過失割合パターンの争いがあり、基本過失割合に対する修正要素にも争いがある。

裁判所は「自転車が路外から進入した態様」を基本過失割合に認定し、バイクの「追い越し禁止場所での追い越し」を修正要素に取り入れ、自転車が横断歩道を使えば容易に事故回避可能だった点も修正したんだなと読み取れる。

現に道路交通法上の「追い越し」だったか?を問題にしているわけではなくて、「追い越し禁止場所での追い越し修正」を採用するかしないかの話なんだろうなと読み取れますが、修正要素って厳密に追い越しではなくても同等の過失修正要素と認めれば採用されるわけなので、その程度の話なのよね。

「停止車両の側方通過することを追い越しと認めた!」というのは理解としては正しくない。

それこそ民事でいう「追い越し」なんてわりとおおらかで、

この事例なんて、「路側帯通行自転車」がノールック横断して「車道通行バイク」と衝突してますが

裁判所は追い越し時安全運転義務違反(28条4項)としている。

別進路なんだから追いついた関係にはなく、道路交通法を厳密に適用すれば追い越しではないけど、民事ではそんなしょーもないところを指摘しても意味がないのよね。

判決文を見るときは、チャート化して争点と判断を確認すると理解しやすいかと。

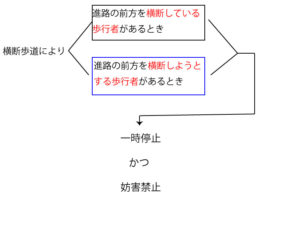

ちなみにこのようにチャート化して整理するのは条文でも大事。

漠然と読むと「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」を分けている意味がわからなくなるし、一時停止と通行妨害が別なこともわからなくなる。

ついでにいうと、民事で「違反」ということと刑事で「違反」ということにはだいぶ差があって、刑事は類推解釈禁止で厳格に解釈する必要がある。

民事は他人に損害を与えた不法行為責任の範疇で不注意(過失)の範囲として捉えるのだから、厳格に解釈する必要もない。

その前提を理解しないまま民事判決文にある「追い越し違反」を読んだら、そりゃ理解できないでしょと。

おかしな騒ぎ方をして何をしたいのか理解できませんが、あそこの人が解釈を間違いまくる理由がわかるのよね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント