こちらの件。

「転回は直進の一種」だから直進レーンから転回しても違反にならないと解説している人がいますが、

その説を採用すると右折レーンから転回したら違反になるわけでして…

この説の何が問題かというと、「転回は直進」と信じると直進レーンから転回しちゃうでしょ。

三車線あるうちの真ん中から転回する車両を増やす原因になり、事故多発化するリスクがある。

だから矛盾をはらむ珍説はきちんと否定しないとダメなのよ…

なぜ転回の指定通行区分が指定されてないか?

指定通行区分は「交差点を直進」「交差点を右左折」する車両を規制するのであって、転回の通行帯を指定してないから直進レーンから転回しようと右折レーンから転回しようと指定通行区分違反にならないと説明しましたが、

条文上書いてないことを読み取れるか?が法律解釈なのね。

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

ここから読み取れるのは、「同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず」(同条とは34条のこと)としていることから、35条は34条の特別規定なんだと理解できる。

35条は昭和45年改正道路交通法で34条の例外として新設(当時は34条の2)されたことからもうかがえる。

では大元になる34条とはなんなのか?

34条は「第六節 交差点における通行方法等」としていて、34条のタイトルが「左折又は右折」となっていることから、交差点を右左折する車両の通行方法を指示する規定なんだと理解できる。

34条の中には「交差点で転回する方法」は指示してないものの、絶対的に交差点で転回を禁止する規定がないことから、交差点で転回することは「転回禁止の標識等がない限り」禁止されてないことも理解できる。

35条の大元になる34条が転回の方法を指示しておらず、立法経緯からみても交差点を右左折直進する車両を振り分けることで安全と円滑を図る趣旨なのだから、35条は「交差点の右左折直進以外」については規制対象にしてないことが読み取れるわけ。

なお指定通行区分を新設した理由はこれ。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

転回は「交差点の直進」でもなく「交差点の右折」でもなく、転回の通行帯を指定してないから通行区分違反にならないことになります。

なので「転回は直進?右折?」という観点に立ってしまうと、正解にはたどり着かないのよ。

せめて「転回は35条但し書きにあるやむを得ない場合と解釈すべき」というならまだマシでしたが、直進?右折?という観点だと正解にはたどり着かない。

条文上明確ではない部分を読み取れるか?が法律解釈の鍵になりますが、同様のことは指定方向外進行禁止にも当てはまる。

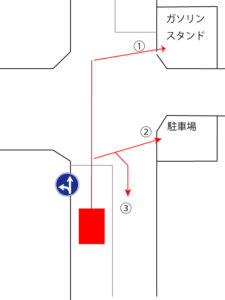

指定方向外進行禁止として右折禁止になってます。

以下は違反でしょうか?

②駐車場に入るために右折した

③転回した

問 指定方向外進行禁止交差点における「A車」の横断転回行為①、②、③は違反になるか?

答 指定方向外進行禁止違反にはならない。

指定方向外進行禁止の規制の道路標識は、交差点において一定方向の道路に進行することを禁止するもので、ガソリンスタンドや駐車場等の道路外の施設に出入するための横断や転回を禁止するものとは意味が異なる。

したがって交差点もしくはその付近で、あたかも指定方向外に進行するような形態で進行しても、路外の施設に入る行為や、転回行為は指定方向外に進行したことにはならない。

交通上の危険を防止するため、このような進行車両を禁止するためには、車両横断禁止又は転回禁止の規制をしなければならない。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

指定方向外進行禁止として右折禁止になってます。

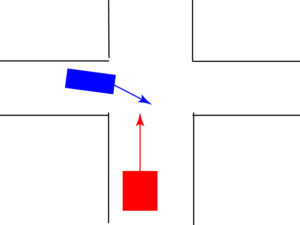

違反が成立するのはどの時点でしょうか?

②右折を開始した時点で違反

③車体が右折方向に完全に向いた時点で違反

④右折先の交差道路に車体が進入した時点で違反

問 指定方向外進行禁止(右方向進行禁止)の標識がある図示交差点で、車両が右に向きを変えている「A」時点で取締りができるか。

答 指定方向外進行禁止違反として検挙することはできない。

指定方向外進行禁止は、過去に行われていた「右折禁止」とはその成立時期において差があると考えられる。

すなわち指定方向外進行禁止とは、「交差点において指定された方向以外の道路に進行することを禁止するもの」と解されるので、交差点を過ぎて進行を禁止された方向の道路(斜線部分)に到達した「B」時点ではじめて既遂となる。

したがって、設問の時点ではいまだ未遂の状態にあるので、指定方向外進行禁止違反を行ったことにはならない。

実務上は既遂に達するまで待っていることなく、積極的に違反行為をしないように指導すべきである(交通関係質疑回答集)。関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

つまり正解は④。

ちなみにですが、転回と指定通行区分の話は警察の質疑回答集に書いてあるはずですよ。

記憶では。

事故多発化するから勘弁

こういう間違い解釈は事故多発化の原因になるから、マジで勘弁なのよ。

転回する方法を道路交通法では指示してなくて、「正常な交通を妨害するおそれがあるときは転回禁止」(25条の2第1項)としているだけですが、現実的に転回する車両は最右レーンを使う。

正常な交通を妨害することがダメなんだから、転回しようとする車両は対向車と後続車を確認することになりますが、最右レーンから転回しようとすれば後続車の確認が緩和されるので、対向車の確認に集中できる。

それを本能的に理解しているから、転回しようとする車両は最右レーンを使う。

条文から強引に解釈しようとすると、矛盾が起きるのよね。

事故多発化する珍説を訂正できるかがあそこの人の問題ですが、正直なところ県警本部に質問すると間違い解釈を言われることはザラ。

あそこの人が珍説を訂正するか次第で、交通安全に対する意識がわかるのよね…

間違えることが悪なのではなくて、間違いを訂正しないことが悪なのだから。

ついでに別件。

①「歩道橋」は歩道ですか?

それとも歩道と車道の区分がない道路ですか?

前者と解釈すると原付の通行はできないけど、後者と解釈すると原付が通行可能になる。

②同幅員の優先道路がない交差点において、左方優先(36条1項1号)が適用されるか?

それとも直進優先(37条)が適用されるか?

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

条文上明らかではないけど、法の趣旨からすると明らか。

「条文に書いてありません」にこだわる人は永久に解決できなくなりますが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

一昔前に右折矢印信号で転回をすると信号無視になるので施行規則を改正して転回可能にした話もありましたよね

調べてみたら2012年4月1日ですか

この話だけ頭に残って転回は右折じゃない、じゃあ直進の組み合わせだってなったのかな?

コメントありがとうございます。

気になるのは、警察がこんな回答したならだいぶヤバいのと、矛盾を感じないセンスなんですよね…そりゃ世の中事故多発化するのは当たり前。