何らかの理由により、歩道通行していた自転車が車道に進出して逆走状態になって起きた事故のようですが、

具体的な状況は不明なのであくまでも想像になりますが、このタイプって民事の過失割合では揉める可能性がある。

というのも、民事はある程度類型化された基本過失パターンに修正要素を加えて決めますが

あくまでも基本過失割合でいうなら「逆走態様」とみれば自転車過失は20%だし、「横断態様」と捉えれば自転車過失は30%。

それがたまたま交差点だった場合、「優先道路/非優先道路態様」になり自転車過失は50%になる。

で。

一方で「注意義務」という観点からすると、クルマの運転者は狭い歩道を友達と通行する小学生の自転車を視認した時点で警戒したり減速するなど注意義務があり、車道に進出してきたなら衝突を回避する注意義務を負う。

自転車にしても急に車道に進出しないよう進行する注意義務があるのは当たり前ですが、上記過失割合が何%になろうとこれらの注意義務は変わらないのよね。

しかし、世間は「何%か?」「いくらなのか?」にこだわり、中身の注意義務には関心を寄せない。

ちょっと前に取り上げたけどこちら。

判例は東京地裁 令和2年6月23日。

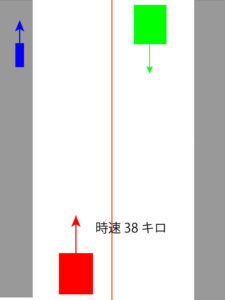

まずは事故の態様から。

・車道の制限速度は40キロ。

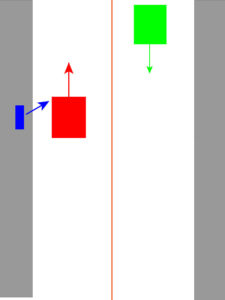

・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。

・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。

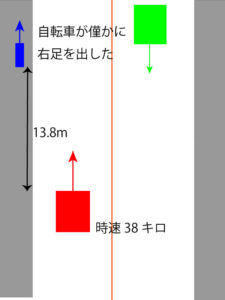

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

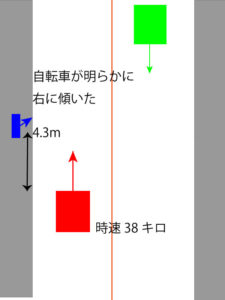

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。

これは「歩道を通行していた自転車にふらつき等もなく、車道に進出することが予見困難だった」ことを前提にしている。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。

したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

東京地裁 令和2年6月23日

仮に歩道を通行していた自転車が明らかに不安定とか、高齢者や小学生とかなら注意義務が変わるのは当たり前。

けどそこまで読み取れずに、無過失という点のみに着目する人が出てくる。

本質が何なのか読み取れないと、何%になったか?という結果論ばかり重視して本質を蔑ろにすると思うのよね。

ちなみに最近こちらについてご意見を頂いたのですが、

「自転車過失80%」という結果論に執着すると、物事の本質を理解できないと思いますよ。

この事故は確かに警察の再現実験においても犬のリードは視認困難としており、時速20キロから減速中だった自転車が強い非難の対象とは思わない。

けど80%になるのは、そもそも強者対弱者の関係において民事は「どっちが悪いか?」という考え方は採用していない。

ところで、(2)で述べたような、本件マンションのスロープで危険なスケートボード遊びをし、しかも、間近に迫っている加害車両に気付くことなくスロープを滑り降りた亡被害者の落ち度と、(3)で述べた被告の落ち度とを単純に比較するならば、被告の主張するように、亡被害者の落ち度の方がより大きいと言えるだろう。

しかし、交通事故における過失割合は、双方の落ち度(帰責性)の程度を比較考量するだけでなく、被害者保護及び危険責任の観点を考慮し、被害者側に生じた損害の衡平な分担を図るという見地から、決定すべきものである。歩行者(人)と車両との衝突事故の場合には、被害者保護及び危険責任の観点を考慮すべき要請がより強く働くものであり、その保有する危険性から、車両の側にその落ち度に比して大きな責任が課されていることになるのはやむを得ない。特に、被害者が思慮分別の十分でない子供の場合には、車両の運転者としては、飛び出し事故のような場合にも、相当程度の責任は免れないものというべきである。

平成15年6月26日 東京地裁

生活道路(車道幅員5.4m)で、マンションのスロープからスケボーで飛び出したことによる事故ですが、時速30キロ程度で車道を通行する車にスケボーが衝突した死亡事故です。

判決でも被害者のほうが落ち度が大きいとしながらも、優者危険負担の原則からすれば被害者:車=40:60としている。

なぜこうなるかですが、過失相殺(民722)の概念は「平等」ではなく「公平」なので、危険負担は強者が大きくなるからなんですね。

民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎない

最高裁判所大法廷 昭和39年6月24日

FAIR ISN’T getting everybody the same thing …… FAIR IS everybody getting what they need in order to be SUCCESSFUL pic.twitter.com/BSDI419yp3

— Equity Vs. Equality (@studentsRhuman) December 12, 2017

そもそも「犬のリード」判例は保険会社が提示した賠償では納得できないから裁判になってますが、裁判内容をみると素因減額を認めるかが最大の争点なんだろうなと読み取れる。

そして警察の再現実験が事故から半年後に行われていることからみても、おそらく被害者が「過失致傷罪」で刑事告訴したのだろうなと(親告罪なので告訴が必要)。

そして警察の再現実験では「犬のリードは視認困難」になってますが、

本件遊歩道は、公園敷地内の、歩車道の区分がなく、自転車・歩行者の通行区分もない見通しが良好な道路で、交通規制もない。本件遊歩道の路面は平坦なアスファルト舗装で、本件当時は乾燥していた。本件遊歩道は、本件現場の先で、左にカーブしており、カーブ部分の南側には、扇状の階段(以下「本件階段」という。)がある。

本件事故当日、原告は、父母とともに、本件現場付近に車で訪れ、(中略)。各人が一匹ずつリードでつないだ犬を連れていたが、原告が連れていた本件犬が自力で階段を下りなかったため、原告は、本件犬を抱えて本件階段を下りた。原告が、本件階段下の草地で本件犬を下ろしたところ、本件犬は本件階段付近の草を探っていた。本件リードは、リール付きでリードの出し入れをして伸縮できるものであった。なお、原告の父Bは、先に階段を下り、遊歩道を渡って北側の草むらで、自身が連れてきた犬を遊ばせていた。

被告は、ロードバイクである被告車を運転して、本件遊歩道のやや左側を、西から東に向かって、時速約20キロで走行していた。被告は、別紙図面3の①地点で、進行方向の(ア)地点に原告が佇立していること、被告からみて原告の左側の草むらに人(B)と同人が連れた犬がいることを認識したが、この時、原告がリードを把持して本件犬を連れていることは認識していなかった。被告は原告の右側のスペースが広く空いているように見えたため、原告の右側を通過しようと考え、また、進行先で遊歩道が左にカーブしていることから、被告車のペダルを漕ぐのをやめて速度を落として進行し、原告の右側を走行しようとした。被告が、②地点を通過しようとした時、原告が把持していた本件リードと、被告車のチェーン部分等が接触して絡まり、被告車はその場において停止する力を受けた一方、被告の身体は、慣性によって被告車から離れて、前方に進んで芝生の上に倒れ込み、被告車も倒れた。他方、原告は、右腕が引っ張られる形で転倒した。(中略)

実況見分が行われ、本件現場において、自転車走行時及び停止時の本件リードの視認可能性を確認するために、被告車と同等の大きさの自転車を時速20キロないし25キロの速度で走行させて本件リードの視認状況が確認された。

警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。

こういう事情を報道せずに「80%」のみを強調する報道にも疑問。

強者の責任分担が大きくなるのは民事の概念が「平等」ではなく「公平」にあるからですが、何%になろうと注意義務自体は変わらない。

被告は、被告車を運転して本件遊歩道を走行するにあたり、本件現場付近には歩行者が存在したのであるから、周囲の状況を確認して安全に走行すべき義務があるにもかかわらず、これを怠った過失がある。他方、原告にも、他の自転車等の交通当事者が通行することが合理的に想定される本件現場付近で本件犬の散歩をするにあたり、本件リードを適切に操作し、本件犬との距離を適切に保つなどして、人や自転車等の他の交通当事者の通行を妨害しないようにすべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある。そして、本件事故が公園内であって、散歩や遊戯によって歩行者が不規則・予想外な行動をとる可能性が相応にあるような場所であり、自転車で通行する被告に対して比較的慎重に運転すべきことが要求される場所での事故であることからすると、本件リードの視認可能性が極めて低く、原告の本件リードの操作等が適切とは言い難い面があったとの事情等を考慮したとしても、本件事故における原告の過失相殺率は、30%とするのが相当である。

民事は「過失割合」というよりも「責任割合」というほうが正しくて、平等ではなく公平の見地から責任を分配している。

だから強者には保険加入義務を課すなどしているわけ。

何%になろうと注意義務自体は変わらないけど、強者が「公平の見地から」賠償するために保険加入義務を課すなどしている。

根本的な原理をわからないと「どっちが悪いか?」という平等性に基づくジャッジだと勘違いするけど、そうじゃないんだよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント