軽車両については、減光等義務について政令で指定されていないことを書いたのですが

①なぜ自転車について政令で定めてないか?

②幻惑灯火禁止規定があるから問題ないなら、車についても幻惑灯火禁止規定があれば十分になり52条2項は不要なのでは。

教えてください。

なかなか鋭い指摘ですね。

まず前提として52条2項(減光等措置義務)は昭和35年からあります。

この時代に信頼できる解説書となると条解道路交通法(宮崎氏、道路交通法を作った人)か註釈道路交通法(横井氏ら、のちの最高裁判事)。

条解にはなぜ軽車両について52条2項の政令で減光方法を指定してないか理由は書いてない。

けど読んだ限り、要はこの規定が目的とするのは幻惑させるおそれがある灯火を禁止していて、幻惑のおそれが高い場面について具体的な方法を指示している。

考えて欲しいのは、昭和35年当時の自転車のライトなんてたかが知れているわけでして…

具体的な方法を指示するまでもなく、幻惑させるおそれがなかっただけなんじゃないのかな。

昭和35年当時の自転車のライトを水平照射したところで幻惑させるおそれがないだろうし、ましてや自転車の構造を考えたらハイビームロービームの切り替え構造をつけるほどの話ではない。

クルマのように速くてライトの威力もあるものは、きっちり具体的な方法を指示する。

自転車のように遅くてライトがショボい車両は、具体的な減光方法を指示する必要がなかったのだと思う。

ところが自転車ライトはどんどん高輝度化して進化した。

けどそれでも減光方法を政令で指示してないのは、自転車に複雑な運転方法を求めるよりも、「幻惑灯火は禁止」のみで足りるからではないでしょうか?

自転車にハイビームロービームの切り替えを求めるよりも、「幻惑灯火禁止」という括りで「最初から下向きにすれば十分」なんだと考えられる。

速い車両は制動距離の問題から遠くまで見える必要があるけど、自転車はそこまで遠くを照らす必要がなかったのかと。

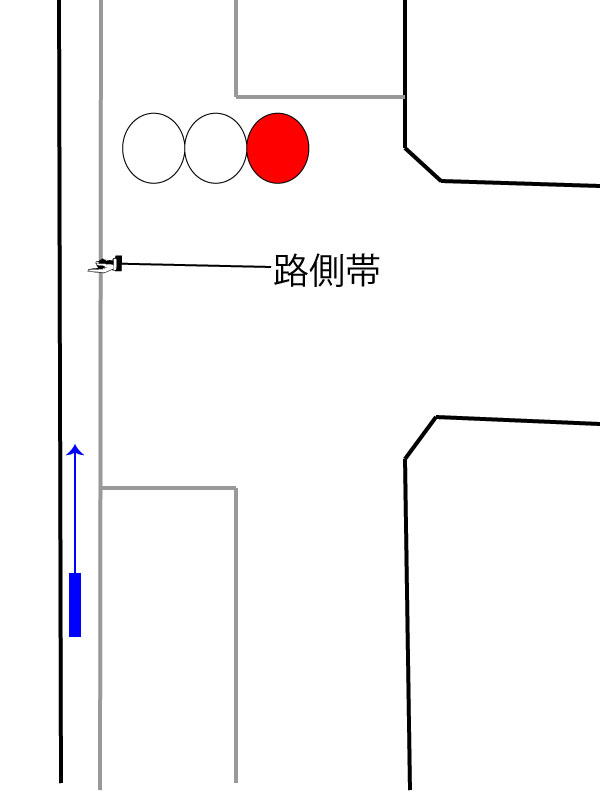

現実には

その考え方だと、ママチャリとロードバイクでは求められるライトの照射範囲は違う。

なので高輝度ライトを使うロードバイクについては減光等義務の対象にしてもいい気がするけど、結局のところ自転車については幻惑灯火禁止のみでカバーすれば十分なんでしょうね。

つまり最初からやや下向きにしろ、と。

ハイビームロービームの切り替えができる自転車ライトもほとんどないし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント